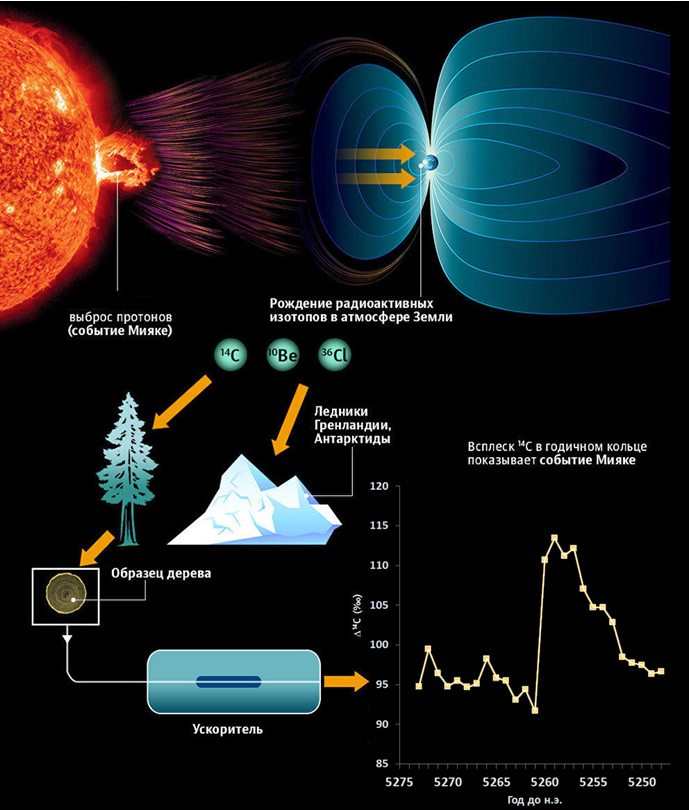

Открытие двух сверхмощных солнечных вспышек древности дает новые возможности для наук о прошлом

В журнале Nature Communications 7 марта опубликована статья международного коллектива авторов из 9 стран, которые обнаружили следы двух чрезвычайно сильных солнечных вспышек, которые произошли несколько тысячелетий назад, в 7176 и 5259 годах до н.э. О том, какое значение имеют результаты этого открытия для развития естественных и гуманитарных наук мы попросили рассказать единственного российского участника исследований д.б.н. Хантемирова Рашита Мигатовича, в.н.с. лаб. Дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН и лаб. естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ.

На Среднем Урале разнообразие грибов традиционно изучают на примере широко распространенных субстратов – деревьев и трав, тогда как лианы никогда не были объектом специализированных исследований. Однако в последние 20-40 лет, в связи с потеплением климата, в парках и садах Екатеринбурга существенно увеличилось число видов и площадь лиан, а северная граница виноградарства достигла Среднего Урала. В связи с этим была поставлена задача оценить число паразитических и сапротрофных видов макро- и микроскопических видов грибов развивающихся на лианах. Тестировалась гипотеза о том, что за пределами естественных ареалов на растениях развивается меньше паразитических видов грибов.

На Среднем Урале разнообразие грибов традиционно изучают на примере широко распространенных субстратов – деревьев и трав, тогда как лианы никогда не были объектом специализированных исследований. Однако в последние 20-40 лет, в связи с потеплением климата, в парках и садах Екатеринбурга существенно увеличилось число видов и площадь лиан, а северная граница виноградарства достигла Среднего Урала. В связи с этим была поставлена задача оценить число паразитических и сапротрофных видов макро- и микроскопических видов грибов развивающихся на лианах. Тестировалась гипотеза о том, что за пределами естественных ареалов на растениях развивается меньше паразитических видов грибов.

Желаем всем научных и творческих успехов! Новых открытий и достижений!

Желаем всем научных и творческих успехов! Новых открытий и достижений!

Все мы пишем статьи и отчеты, зрение с годами явно не становится лучше, а печатать нужно все больше и быстрее. Отсюда – постоянно растущее число невольных опечаток. Предлагаю вашему вниманию небольшой список забавных слов и выражений с опечатками, который сам собой начал пополняться в нашей лаборатории при подготовке и правке объемного годового научного отчета.

Все мы пишем статьи и отчеты, зрение с годами явно не становится лучше, а печатать нужно все больше и быстрее. Отсюда – постоянно растущее число невольных опечаток. Предлагаю вашему вниманию небольшой список забавных слов и выражений с опечатками, который сам собой начал пополняться в нашей лаборатории при подготовке и правке объемного годового научного отчета.