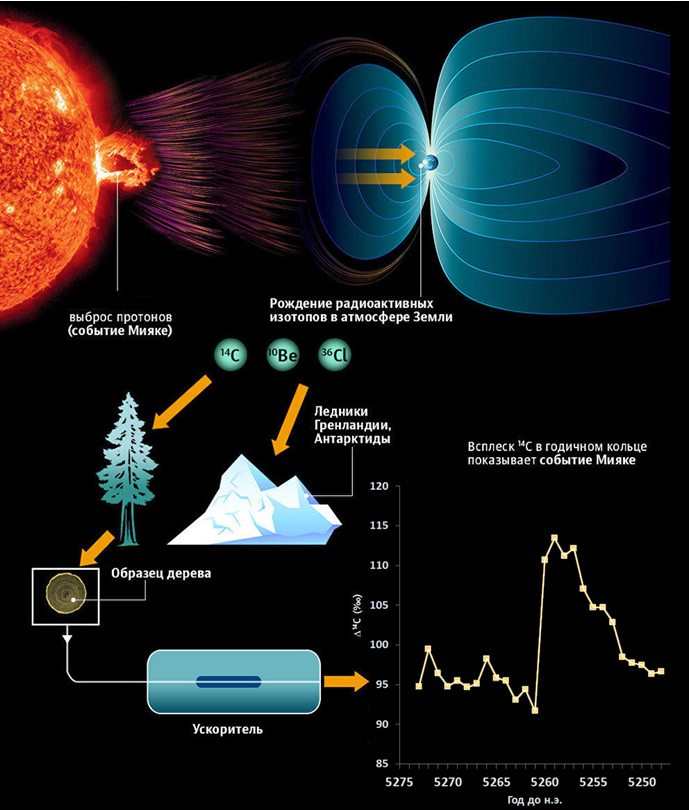

Открытие двух сверхмощных солнечных вспышек древности дает новые возможности для наук о прошлом

В журнале Nature Communications 7 марта опубликована статья международного коллектива авторов из 9 стран, которые обнаружили следы двух чрезвычайно сильных солнечных вспышек, которые произошли несколько тысячелетий назад, в 7176 и 5259 годах до н.э. О том, какое значение имеют результаты этого открытия для развития естественных и гуманитарных наук мы попросили рассказать единственного российского участника исследований д.б.н. Хантемирова Рашита Мигатовича, в.н.с. лаб. Дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН и лаб. естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ.

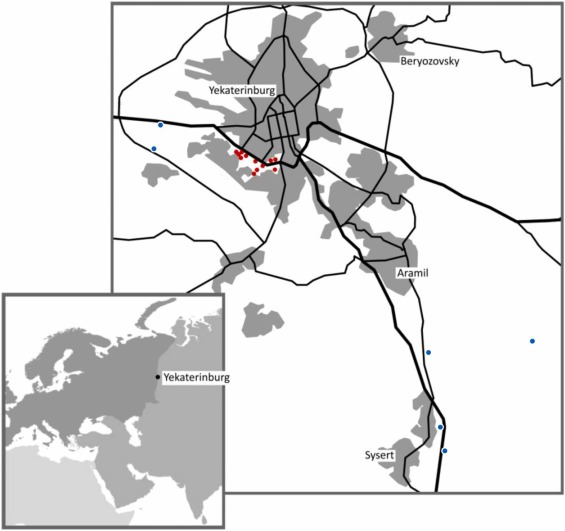

На Среднем Урале разнообразие грибов традиционно изучают на примере широко распространенных субстратов – деревьев и трав, тогда как лианы никогда не были объектом специализированных исследований. Однако в последние 20-40 лет, в связи с потеплением климата, в парках и садах Екатеринбурга существенно увеличилось число видов и площадь лиан, а северная граница виноградарства достигла Среднего Урала. В связи с этим была поставлена задача оценить число паразитических и сапротрофных видов макро- и микроскопических видов грибов развивающихся на лианах. Тестировалась гипотеза о том, что за пределами естественных ареалов на растениях развивается меньше паразитических видов грибов.

На Среднем Урале разнообразие грибов традиционно изучают на примере широко распространенных субстратов – деревьев и трав, тогда как лианы никогда не были объектом специализированных исследований. Однако в последние 20-40 лет, в связи с потеплением климата, в парках и садах Екатеринбурга существенно увеличилось число видов и площадь лиан, а северная граница виноградарства достигла Среднего Урала. В связи с этим была поставлена задача оценить число паразитических и сапротрофных видов макро- и микроскопических видов грибов развивающихся на лианах. Тестировалась гипотеза о том, что за пределами естественных ареалов на растениях развивается меньше паразитических видов грибов.

Желаем всем научных и творческих успехов! Новых открытий и достижений!

Желаем всем научных и творческих успехов! Новых открытий и достижений!

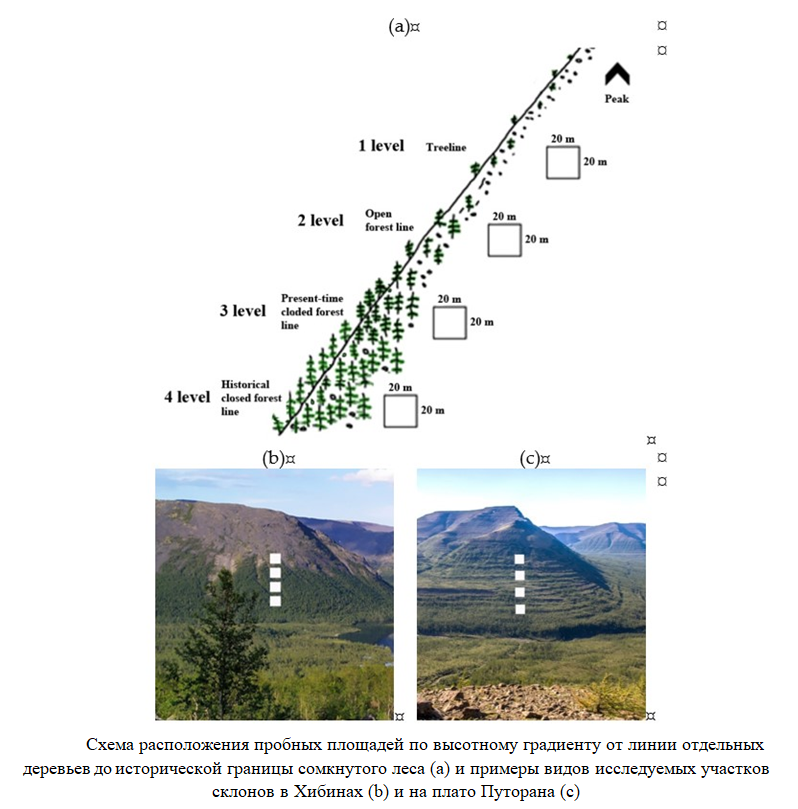

Деревья на краю леса, на опушке, растут несколько иначе, чем такие же деревья в глубине леса. На краю леса выше освещенность, скорость ветра и загрязнение воздуха, меньше влажность воздуха. Эти закономерности давно и хорошо известны. Реакции деревьев на такие изменения условий получили обозначения "краевые эффекты" или "краевые влияния".

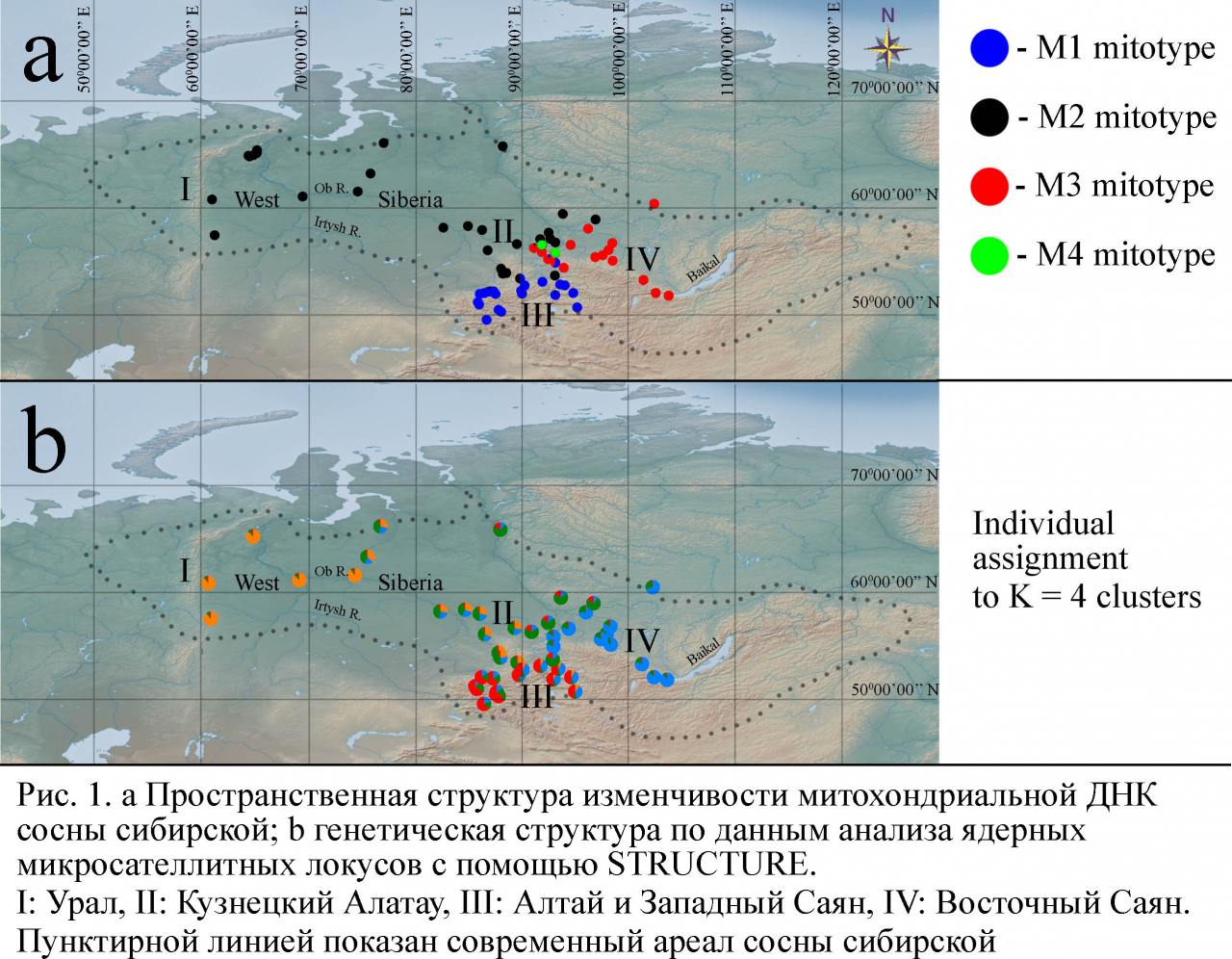

Деревья на краю леса, на опушке, растут несколько иначе, чем такие же деревья в глубине леса. На краю леса выше освещенность, скорость ветра и загрязнение воздуха, меньше влажность воздуха. Эти закономерности давно и хорошо известны. Реакции деревьев на такие изменения условий получили обозначения "краевые эффекты" или "краевые влияния". Комбинированный анализ данных генетики, палеоботаники и экологического моделирования проливает свет на позднечетвертичную историю сосны сибирской (Pínus sibírica). В журнале Tree Genetics & Genomes опубликована статья

Комбинированный анализ данных генетики, палеоботаники и экологического моделирования проливает свет на позднечетвертичную историю сосны сибирской (Pínus sibírica). В журнале Tree Genetics & Genomes опубликована статья  Исследованию влияния изменения температуры и количества осадков на выживаемость можжевельника сибирского в зимний период и его разрастанию в горах Урала посвящена работа, опубликованная в журнале Forests,

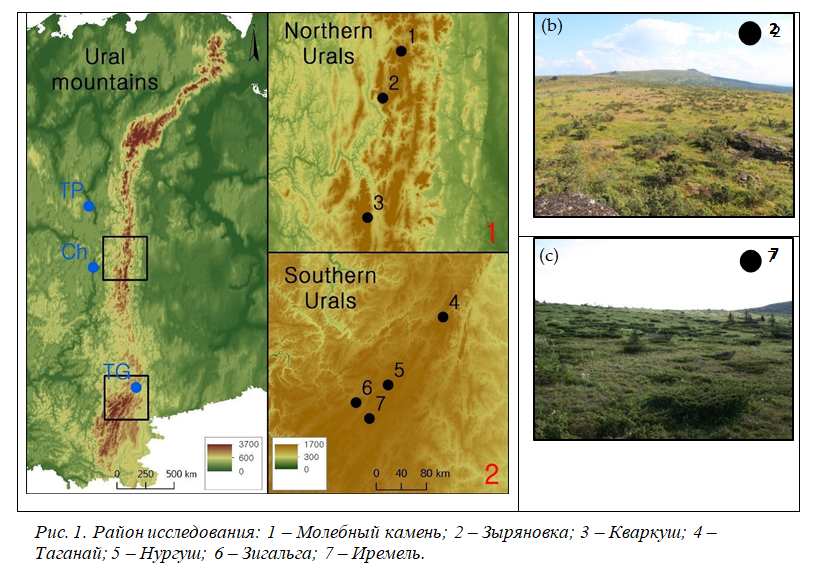

Исследованию влияния изменения температуры и количества осадков на выживаемость можжевельника сибирского в зимний период и его разрастанию в горах Урала посвящена работа, опубликованная в журнале Forests,  Свойственна ли клену ясенелистному Acer negundo аллелопатия (способность одних организмов выделять химические соединения, которые тормозят или подавляют развитие других)? Ученые неоднократно проводили исследования влияния Acer negundo на другие растения, но так и не пришли к однозначным выводам. Исследование аллелопатической активности инвазивного клена ясенелистного в сравнении с местными видами древесных растений провели сотрудники ИЭРиЖ

Свойственна ли клену ясенелистному Acer negundo аллелопатия (способность одних организмов выделять химические соединения, которые тормозят или подавляют развитие других)? Ученые неоднократно проводили исследования влияния Acer negundo на другие растения, но так и не пришли к однозначным выводам. Исследование аллелопатической активности инвазивного клена ясенелистного в сравнении с местными видами древесных растений провели сотрудники ИЭРиЖ