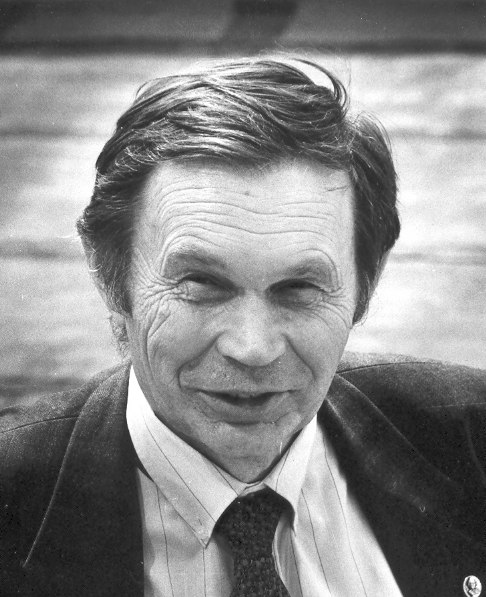

Метки на карте. Интервью академика В.Н. Большакова

23 декабря 1987 г., ровно 30 лет назад Владимир Николаевич Большаков был избран действительным членом АН СССР и стал первым в истории академиком, избранным по специальности «экология». В 2017 году были и другие круглые даты, отмечающие важные вехи на его жизненном и профессиональном пути: 65 лет с момента поступления на биофак Уральского госуниверситета и 60 лет с его окончания, 55 лет от защиты кандидатской диссертации и официального трудоустройства в ИЭРиЖ, 45 лет с момента издания первой крупной авторской монографии «Пути приспособления мелких млекопитающих к горным условиям». Эти события в личной судьбе, сыгравшие большую роль и в истории Института, и в развитии Уральской научной экологической школы, мы решили отметить публикацией на сайте интервью с Владимиром Николаевичем - о молодости, выборе профессии, экспедициях и путешествиях - всём том, что он сам назвал «всякими приятными вещами».

Владимир Николаевич, обычно интервью с вами касаются научных вопросов, и они освещены и в научной, и в биографической литературе довольно широко. Но ваш жизненный путь – путь не просто ученого, организатора и руководителя, но натуралиста и заядлого путешественника, и именно об этом хотелось бы вас расспросить. Все начинается с детства. Ваши родители – медики, часто медицина становится династической профессией, но вы выбрали биологию. Как это получилось?

Я думаю, получилось это потому, что мои бабушки и дедушки жили в Ярославской области рядом с имением «Борок» известного народовольца Николая Александровича Морозова. Он отсидел в одиночной камере Петропавловской и Шлиссельбургской крепости двадцать пять лет. За это время написал 140 работ в самых разных областях, в частности по космогонии, стал академиком нескольких иностранных академий и т.д. Меня вообще всегда удивляло, как можно сидеть в Петропавловской крепости и писать такие труды. Ему потом при советской власти это имение было отдано в постоянное пользование, он там продолжал свои исследования. Это был уникальный случай. У него там уже после войны в 1946-47 году, в Сталинские времена, был управляющий, были десятины, фактически сохранялась барщина. Вот, например, мои бабушка и дедушка – колхозники - косили сено, называлось косить сено на барина – ставили 10 стогов. 9 было барину, а десятый был им. Рядом с имением был целый ряд сел, в том числе несколько довольно больших: Дьяконово, Веретея… Вот там мои дедушка и бабушка и жили, а я к ним каждое лето ездил. Имение Н. А. Морозов – почетный академик - завещал Академии наук. И там была создана биологическая станция, которой руководил мой дальний родственник в третьем колене, поэтому начиная с моих школьных лет, знакомые научные сотрудники брали меня с собой в экспедиции по окрестностям на лодочке. Я, например, ловил щурят и мы изучали их зараженность паразитами.

А потом на базе станции было решено создать Институт биологии водохранилищ АН СССР (который сейчас называется Институт биологии внутренних вод). На Волге уже возникло Рыбинское водохранилище, самое большое водохранилище в Европе (его начали затапливать ещё до войны, а к 1946 году оно уже образовалось полностью, затопив в частности мой родной город Мологу и примерно 700 деревень). В этом институте директором был поставлен Иван Дмитриевич Папанин, легендарная личность. Он очень быстро смог создать там коллектив, построить здания, получить флот. Время было достаточно голодное, а мы там в экспедициях такую рыбу ловили! Поднимаем трал – а там лещи пятикилограммовые прыгают, у них берут три-четыре чешуйки для определения возраста и жаберную крышку – а остальное жарят. Такие экспедиции нам очень нравились, естественно.

Думаю, весь интерес к экспедициям и биологии у меня оттуда и пошел. И к окончанию школы я решил, что пойду только на биофак и буду заниматься только ихтиологией. Наша семья переехала на Урал в 1942 году. Отец был ранен на фронте, лежал в госпитале, так мы и оказались в Свердловске. Родители, надо им отдать должное, хотели, чтобы я пошёл по их пути, медиком, но возражать не стали. Т.к. у меня была серебряная медаль, я пришёл на биофак Уральского университета и отдал документы, экзамены мне сдавать было не надо. И опять же уехал в Борок, вернулся уже к началу учебного года.

А почему увлечение ихтиологией не получило развития в студенческие годы? Как происходил выбор объекта для изучения?

Когда я уже поступил, выяснилось, что никакой ихтиологии на биофаке нет, не было специалистов, и рыбой мне заниматься нельзя, надо выбрать что-то другое. В конце первого курса Людмила Яковлевна Топоркова, в будущем - известный педагог, а тогда только начинающий ассистент, поехала в небольшую экспедицию, дали деньги, в Гаринский и Таборинский районы, на самый север Свердловской области. Ей понадобился студент, студентом оказался я. Мы туда приехали, стали расставлять давилки. Я помню до сих пор свое потрясение, когда в давилки попалось 6 разных видов, и тогда я понял, что никакая рыба мне не нужна, а буду я заниматься мелкими млекопитающими. Всё совершенно четко началось с этой экспедиции.

Л.Я. Топоркова написала тогда свою первую работу: «Мелкие млекопитающие Северо-восточных районов Свердловской области», которая была опубликована в «Ученых записках Уральского университета», и там есть заметка: «В работах принимал участие студент Большаков В.» Так началась моя научная деятельность, такое вот первое упоминание в научной литературе. Михаил Яковлевич Марвин, которого я вспоминаю как одного из самых лучших моих педагогов, взял меня, А.Г. Малееву и Г.А. Соколову под своё крыло. Под его руководством мы и стали изучать всяких мелких животных. Я всё больше этим увлекался, мне по-настоящему было интересно. За диплом, сделанный под руководством Марвина, я получил первую премию во всесоюзном конкурсе научных работ студентов. Диплом был связан с особенностями размножения грызунов в зимний период. Известно было, что они в редких случаях во всяких стогах размножаются, но как там у них что происходит - никто не знал. Я тогда и гистологию семенников делал, и много чего ещё.

В документах написано «награждается дипломом и ценным подарком». Ценный подарок – 300 рублей. Тогда это было довольно много: месячная стипендия была 220р.

После университета, хотя у меня был диплом с отличием, я не мог сразу пойти в аспирантуру. Надо было обязательно отработать два года на практической работе, прежде чем куда-то поступать. Меня взяли в лабораторию особо опасных инфекций Уральского военного округа (имеется в виду отдел особо опасных инфекций санитарно-эпидемиологического отряда Уральского военного округа), и там я 2 года изучал тех же мелких млекопитающих в очагах геморрагической лихорадки. В отряде было 2 доктора наук, 5 кандидатов, и пока я там работал, мы опубликовали 6 статей, причем в центральных журналах. Так что когда я поступил в аспирантуру в Институт биологии, у меня уже были публикации. У С.С. Шварца была обязательная практика: с каждым своим новым сотрудником или аспирантом он обязательно выезжал на полевые работы. Своего рода проверка. Я не был исключением. Весной следующего года после сдачи кандидатских экзаменов мы с ним вдвоем (и с собакой) поехали в заповедник Денежкин Камень. Наша задача была подняться на Денежкин Камень, посмотреть что там и как. А высота довольно большая, тем не менее, пошли. Я был молодой и резвый, поднялся туда за три часа. Сидел ждал-ждал шефа, и потом решил, что спущусь. А когда спустился, оказалось, что он поднялся только на 200 метров из 1600. (он же курил по пять пачек в день, и здоровье уже не позволяло ему ходить в горы, а я тогда альпинизмом занимался, и мне это было раз плюнуть).

Станислав Семенович – я это хорошо помню – сказал: «Всё, с вами я больше ни в одну экспедицию не поеду, делайте что хотите, я вам даю полный карт-бланш, куда хотите, как хотите – и работайте». И хотя потом мы были в самых хороших отношениях, как учитель и ученик, и потом я его замом был, он держал своё обещание. Поэтому истории наших сотрудников о поездках на север со Шварцем, все прошли мимо меня. Я, действительно, так и не поехал с ним больше ни в одну командировку и ни в одну экспедицию. И работы, которые были им там сделаны, все без моего участия. В основном со Шварцем ездили В.Г. Ищенко, Л.Н. Добринский и О.А. Пястолова. Во все северные экспедиции и на стационар – а он под конец ездил только на север – они ездили с ним. Это был пример слаженного коллектива, с общими научными интересами, взаимопомощью.

А мне было дано полное право самому решать куда как ездить и чего там делать. Такая же свобода действий была у Степана Григорьевича Шиятова, с которым мы, кстати, поступали в аспирантуру в одно время. Вадим Константинович Рябицев, хотя и много ездил со Шварцем на Север, но в дальнейшем работал совершенно самостоятельно. Но, пожалуй, самым ярко выраженным индивидуалистом в то время – в том смысле, что полностью планировал и осуществлял свои поездки – был я.

Горная тематика ваших работ определилась тогда же, в первой поездке на Денежкин Камень?

Сперва я начал изучать полевок рода Clethrionomys. Это виды с очень широким ареалом, поэтому нужно было ездить и на север, и на юг, и в горы, вот я везде и ездил.

После защиты кандидатской Шварц сказал, ну вот, выбирайте, какую хотите тему и валяйте, работайте, опять же сами. Ну и я выбрал горы, потому что мне было интересно перемещаться по ним, составил себе точный график экспедиций.

Для многих «полевых» зоологов, этот период – накопления собственного научного материала и экспедиционного опыта – один из самых счастливых в жизни. Так ли это для вас?

Этот период, действительно, самый счастливый, самый яркий в моей жизни. Ничего лучше представить себе нельзя. Совершенно новые места, совершенно новые люди. Природа совсем другая, животные совсем другие, и всё это потрясающе интересно. А полевки какие редкостные! Например лемминговидной полевки до нас был известен один экземпляр, а мы в Хараулахских горах Якутии её нашли, поймали, привезли живых зверьков в Институт.

Самой интересной своей полевой работой я считаю поездку, в которой впервые красно-серую полевку обнаружил на Южном Урале. Есть такой поселок Кукшик (станция Кукшик возле поселка Первомайский) в Башкирии. Там я снимал баню и целое лето жил. Это не называлось экспедицией, а считалось командировкой, хотя от экспедиции эта командировка ничем не отличалась, потому что я вел постоянные наблюдения и постоянно лазал по горам.

Потом по Памиру, по самым глухим местам ездили. А затем с кавказскими коллегами начали дружить, туда беспрерывно ездили. Конечно, это самое счастливое было время.

А как вы определяли, с кем ехать в поле? Ведь успех научной экспедиции в большой степени зависит от того, какие отношения складываются между ее участниками.

Ну, аспирантам ничего не полагалось – ни машин не было, ни сотрудников, добирались поездами. Считалось, что ездить нужно в трудовом коллективе, а на деле получалось по-разному. Старались ездить всегда как минимум вдвоем, хотя бы со студентом. Тогда, например, со мной в экспедицию попала студентка Лида Шарова, которая потом долго в институте работала. Но чтобы был какой-то сработавшийся коллектив – такого естественно не было.

Всё время ездил с разными людьми, например, в Хараулахские горы мы ездили с Евгением Сергеевичем Некрасовым, который тогда был студентом последнего курса биофака. Хорошо мы работали в поле с Игорем Хохуткиным, несмотря на его своеобразный характер, вполне друг друга понимали. С А.Г. и И.А. Васильевыми много лет ездили. Они к нам пришли ещё студентами – в Оренбургскую область с ними ездили и в другие места, и тоже хорошо друг друга понимали.

Я считаю, что оптимальный состав группы для подобных исследований, это не большая экспедиция, а 2-3 человека, причём люди, с которыми находишь общий язык, которые тебе приятны. Идеальным для меня вариантом оказался Николай Григорьевич Евдокимов. Он пришёл к нам практически случайно. Мы с ним объездили все экзотические места в нашей стране, и ни разу за всё время не поссорились и не поругались.

Понять, подходит тебе человек для экспедиции, обычно можно заранее. Если ты кому-то симпатизируешь, обычно и в экспедиции легко. Но лидер должен быть только один, потому что иерархическая пирамида с двумя доминантами обязательно пропадет.

Вот, например, когда я работал с Олегом Фагимовичем Садыковым в больших экспедициях на Иремеле, это был такой ярко выраженный лидер, что я даже и не возникал там, хотя был его начальником. Вся организация, дисциплина, порядок держались, как бы сейчас сказали, на жесткой вертикали власти и встревать было не надо. Но таких больших экспедиций было немного, и обычно отношения намного проще – доминант-субдоминант

Чтобы картина не получилась слишком благостной, можете привести примеры самого неудачного экспедиционного опыта в вашей практике? Может быть какие-то критические случаи?

Наверное, самый неудачный экспедиционный опыт на моей практике был в конце аспирантуры. Мне дали в качестве помощника одного из самых лучших студентов нашего биофака Юру Журавлева, это нынешний академик, директор дальневосточного биолого-почвенного института. И вот мы с ним поехали в горы Башкирии, на Двойнеши, в сторону Белорецка, ловить полевок. Мы там работали две недели. За две недели не было ни одного дня, когда бы не шел дождь. Полевок ловилось невероятное количество. Под дождем их надо было обрабатывать, сушить. Я его учил сушить эти шкурки на животе ночью и т.д. И хотя мы собрали хороший материал, первое, что он сделал, вернувшись в Свердловск – это ушел с кафедры зоологии на кафедру физиологии растений под руководство А.Т. Мокроносова, и сказал, что больше ноги его у зоологов не будет. Поэтому я считаю это самой неудачной своей экспедиционной работой, когда человек, который поступал на биофак с горячим желанием заниматься зоологией, после двух недель работы со мной перешел в другую специальность – правда, стал там академиком.

Конечно, бывали и опасные случаи, и они, как правило, возникали из-за пренебрежения техникой безопасности.

Однажды я сидел в горах, в Заилийском Алатау, на высоте примерно 5000 метров. Был мой день рождения, а я там полевок ловил. Где-то в середине дня начался снегопад. Я в палатке сижу, а снег всё выше и выше: 20, 30 сантиметров, и вот уже полметра – из палатки уже не вылезешь. А ведь день рождения! Я какого-то вермута выпил, а наутро еле откопался. Всё кругом снегом завалило. Но всё-таки это было лето, и там всё довольно быстро растаяло, так что всё обошлось.

А в другой раз, можно сказать, чудом избежал гибели. Было такое озеро Иссык (с Иссык-Кулем путать не надо) в Заилийском Алатау на высоте примерно 3500 м. Образовалось в результате завала. Я там жил на турбазе и ловил Clethrionomys frater, Тянь-Шаньскую полевку. Очень хорошо их там наловил, и живых привёз в виварий. А через шесть дней после моего отъезда в горах прошёл сель, озеро прорвало, турбаза, на которой я жил, и все пионерские лагеря ниже по склону были полностью уничтожены. Жертв были сотни, но об этом никогда в советские времена не писали. Если бы я в то время оставался на турбазе, я бы тоже пропал, а если бы я в это время проверял свои ловушки выше в горах, то стал бы свидетелем того, как все гибнут.

В горах много опасностей. Мы там попадали и во всякие туманы… в горах вообще очень тяжело работать. Однажды приехали на Памир с Евдокимовым – и два дня вообще двигаться не могли из-за горной болезни, разреженного воздуха. А потом ничего, освоились, привыкли, с трудом, но сделали всё, что требовалось.

Расскажите, пожалуйста, о последних метках на вашей знаменитой карте и о том, что бы вы еще хотели на нее добавить?

На 60-летие коллеги подарили мне большую карту, на которой отметили мои экспедиции. Но эта карта не совсем показательна, потому что в основном отражает мои заграничные поездки. Было время, когда я вошёл во вкус и катался в Южную Америку, Африку и куда угодно, благодаря тому, что мы были коллеги и друзья с Владимиром Евгеньевичем Соколовым - директором Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова и академиком. Он был заядлый путешественник – не мог на одном месте сидеть, и чувствовал во мне родственную душу. Мы с ним то во Вьетнам съездим, то в Перу…

Да и у меня к тому времени были хорошие контакты за границей, например, с Испанией, c Хуаном Пабло Мартинез Рика (Juan Pablo Martinez Rica), директором института экологии Пиренеев (IPE), которого потом даже избрали почетным профессором УрО РАН. С Федором Викторовичем Кряжимским мы объездили все горы Испании и Шотландии в рамках совместного проекта. Все возможности для путешествий, которые открывались, я старался использовать.

Заграничные поездки увлекли меня с первого раза. Я очень любил читать географическую литературу, и вообще интересовался такими вещами. Моя первая заграничная поездка состоялась ещё в Университете благодаря комсомолу. Был самый конец 1950-ых, никто никуда не ездил. Ещё Михаил Яковлевич говорил: «Ой, поедешь за границу, вернешься – посадят». Тогда для молодых ученых был организован тур из Одессы в Ленинград вокруг Европы на теплоходе «Армения», самый-самый первый. Туда отбирали по райкомам, и вот меня туда отобрали. Тур включал семь стран. Было очень интересно, и я почувствовал, что это то, что мне надо. А потом потихонечку пошло-пошло, стало всё это открываться, стали появляться возможности. Академия наук очень охотно посылала за границу на конференции, особенно молодые кадры. Деньги давали, стоило попасть в план. Но всё обязательно делалось группой.

Первая поездка, когда я поехал один, без сопровождающих, была весной то ли 1962 то ли 1963 года, уже после окончания аспирантуры. Меня отправили одного в Польшу на совещание по зоологии. Я помню, как стоял на улице главной улице Варшавы - Маршалковской с совершенно невыразимым чувством, что я делаю, что хочу и никому не сообщаю. А потом заграничные поездки на конференции пошли одна за другой.

Свердловск был тогда закрытым городом. Сюда не разрешалось приезжать иностранцам, и отсюда никого отпускать не рекомендовали. Не знаю, почему у меня было какое-то особенное положение – услышав, что планируется участие в заграничных мероприятиях, я просто подавал заявление, а Чкаловский райком рассматривал мою кандидатуру и одобрял. Отношения с райкомом были нормальные, но механизм этих согласований мне неизвестен. Вообще, когда приподнялся железный занавес, мне казалось, что заграничные поездки даже поощряются. Может быть помогло свободное владение немецким языком – я даже читал лекции в Германии. А немецкий язык выучил благодаря любви к детективам: выписывал из ГДР журнал с детективными историями, а разговорный немецкий худо-бедно подтянул потом.

Теперь метки на карте появляются всё реже и реже. Не просто оттого, что меньше езжу – хотя, конечно, меньше – но скорее оттого, что во всех знаковых местах, куда бы мне хотелось съездить, я уже побывал. В Европе я был во всех странах кроме Албании. В Албанию я попасть не могу – там, как говорится, ничего подходящего нет. Поэтому в основном удается ездить в те страны, где уже бывал. В Германию, например, езжу каждый год в одних и тех же числах, в апреле. Там ежегодно проводится заседание немецкого Общества изучения диких животных, но они каждый раз проводят его на новом месте. Наверное, следовало бы каждый раз ставить на карте новую метку, но в Германию мне эти метки уже некуда ставить. И так со многими странами: за некоторыми значками, где стоит один, иной раз десяток поездок. Кстати, этой весной в Германии мне удалось побывать в месте, куда я давно собирался, но год из года не удавалось: на Эльбе недалеко от Дрездена есть Саксонская Швейцария, уникальные места вроде Столбов у нас на Лене. Специально купил билет, съездил вначале туда, а уже потом на конференцию.

Иногда удаётся – и это очень важно – побывать в местах, которые кажутся совершенно ерундовыми, но в течение многих лет ты туда попасть не можешь почему-либо. А потом вдруг попадаешь. Вот у меня в этом году так получилось, как ни странно, с Аркаимом, куда я собирался лет пять, и всё время чего-нибудь не получалось. А в этом году в августе с сотрудниками Ильменского заповедника я туда поехал, получил большое удовольствие от посещения этого места – не в смысле, конечно, всяких космических вещей, а просто от эффекта присутствия – вот он, этот Аркаим, о котором столько писали. Но там тоже метку уже не воткнешь, а для души это было очень здорово. Когда меня спрашивают, что я интересного видел в этом году, я отвечаю – Аркаим.

Вы ведете какие-нибудь путевые заметки?

Путевых заметок о своих путешествиях я не веду. Если вы прочитаете книжку С.А. Мамаева «50 лет в ботаническом раю», он там пишет: «Я всё время приставал к Владимиру Николаевичу, садись и пиши свои впечатления в дневники, он мне всегда отвечал однозначно – я на это время тратить не буду, я лучше куда-нибудь ещё сьезжу.» Также отвечу и вам. Что-то там вести, писать мне лень – если появится свободное время, я лучше куда-нибудь съезжу. Вот слайдов у меня было очень много и сейчас есть, там есть совершенно экзотические места, например, Перу.

А есть ли список посещенных вами мест кроме карты?

Такой список я мог бы составить, но до сих пор никогда его не писал. Я помню все свои поездки до единой – и до мельчайших деталей. Некоторые поездки и нарочно не забудешь – такая бывала встряска. Например, у меня в Гонконге срезали сумку, в которой были паспорт, билет, все деньги, фотоаппарат – представляете? Я шел в толпе, крепко держал её – и в следующее мгновение чувствую, что держу один только ремень. Была целая эпопея, но благодаря нашему консульству я всё-таки сумел оттуда выехать. Сумка, конечно, так и не нашлась. С тех пор я никогда не ношу в сумках ни паспортов, ни денег.

А когда меньше всего удавалось путешествовать?

Конечно, когда занимался административной работой, возглавлял ИЭРиЖ, был вице-президентом и председателем УрО РАН у меня и поездки были только административные. А в экспедиционные поездки типа Вьетнама, Перу, Эфиопии – нужно ехать на три недели, на месяц, и мне моё положение этого не позволяло. Правда, на короткие поездки в Европу Академия наук давала денег гораздо больше.

Какие в вашей жизни были самые экзотические и дорогостоящие поездки? Куда попасть было сложнее всего?

Самые дорогостоящие – это те, куда требовался долгий перелет: Перу, ЮАР, но это не было моей личной проблемой, потому что это оплачивала Академия, которая тогда могла себе это позволить в плановом порядке. Сейчас этого нет.

Документы тоже оформлял загранотдел Академии. Подаешь свои документы, и через некоторое время тебе звонят, что виза получена и билеты куплены. Разве что где-нибудь задерживали. Ездили, например, в Японию со швейцарскими коллегами, тоже по горам. Заграничный отдел допустил ошибку, они оформили визу заранее, а японцы оформляют визу от и до, и поэтому виза стала недействительной, и билет пришлось сдавать. Новую визу выдали за четыре часа до отлета самолета, и билет пришлось купить снова. Прилетел я тогда в Японию, чтобы воссоединиться с коллегами, пошел обналичить деньги – валюты не было, выдали чек – и мне говорят, что мой советский чек можно обналичить только в Токио и только через три для, потому что впереди выходные. Так что я оказался совсем без денег. У меня были только сувениры с самолета, какие-то сигареты. За эти сигареты я доехал до гостиницы, где собирались участники экспедиции. Нашел своих, объяснил им ситуацию. Один француз одолжил мне йены на карманные расходы. Две недели мы работали в горах и только на обратном пути я попал в Токио, пошёл в банк, обналичил чек, и отдал долг. Это была недоработка, но обычно всё было в порядке.

Что касается экспедиций, которые организовывал я сам, они всегда получались, поэтому я никаких сложностей не вижу.

Во Вьетнаме у нас был очень сильный руководитель Герман Кузнецов, которому мы безоговорочно подчинялись. Потом я, кстати, был у него первым оппонентом, когда он защищал докторскую по грызунам Вьетнама, потому что считалось, что я этих грызунов очень хорошо знаю. Ещё я был оппонентом у пяти вьетнамцев, которые тоже работали вместе с нами в экспедиции, хотя я всего раз во Вьетнаме был. Но те, кто там вообще не был, оппонентами быть не могли, потому что там очень специфическая фауна. Работать во Вьетнаме было тяжело, потому что жара, невероятное количество наземных пиявок, только что закончилась вьетнамская война. Нас обязательно сопровождал автоматчик, потому что оставалось много недобитых партизан. Женя Курочкин, один из восьми членов экспедиции, заболел тяжелейшей формой тропической малярии. Мы все жили в одном домике, ели рядом. Остальным ничего, а он заболел, чудом жив остался. Его спасло то, что у него случился приступ, когда он прилетел в Москву, и его сразу же положили в институт Марциновского (Институт медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского). Если бы он прилетел в Свердловск, он бы умер, потому что у нас не умеют с малярией бороться.

Во Вьетнаме мы наблюдали экологические последствия войны. О, это было потрясающе! Было кошмарно, всё было уничтожено. Там, где американцы поливали леса химией, были пустоши, кругом ни одного дерева, все погибло, кругом только сухие злаки, которые при малейшей искре начинают гореть. Естественным путем лесную растительность так и не удалось восстановить. Недавно защищал докторскую диссертацию один ботаник, много лет работавший во Вьетнаме, который доказал, что тропические леса – это ресурс невосстановимый естественным путем.

Четыре года назад я вернулся во Вьетнам уже с академической комиссией. Ездил знакомиться и проверять их Тропический центр. Нас повезли в Дельту Меконга, где сорок лет тому назад по призыву вьетнамского правительства, каждый должен был посадить 10 деревьев. Теперь Дельта Меконга заросла, леса восстановились, появились крокодилы, но пока непонятно, насколько такие леса устойчивы.

А бывали в ваших экспедициях моменты озарений, когда теоретические представления неожиданно меняются во время полевых исследований и возникает новое знание?

Таких озарений было много, один не назовешь. Я очень много получил и сделал, когда мы работали в высокогорном заповеднике Аксу-Джабаглы на Тянь-Шане в районе Шымкента. Там у меня было сразу две аспирантки (обе потом успешно защитились). Мы все там хорошо поработали. В тех краях очень выражена высотная поясность, есть эндемики высокогорные и не высокогорные. И там я начал задумываться о теории, которую Шварц озвучивал мимоходом, но не развивал: о том, что адаптации узкоспециализированного вида и популяции широко распространенного вида в экстремальных условиях идут совершенно разными путями. Смысл этой теории я начал понимать именно там, а потом наблюдал нечто подобное и на Памире.

Например домовые мыши на 5000 метров в горах живут и у них сердце громадное, чтобы выжить на такой высоте. А у настоящих памирских полевок никаких таких адаптаций нет, сердце обычное, – живут себе и живут, бегают. Те экспедиции убедили меня в правильности такого мнения, и в дальнейшем я стал продвигать эту идею как основную.

Но то, что казалось научным озарением в 60-ые годы, сейчас представляется настолько очевидным, что, наверное, не совсем понятно, что в этом такого. Например, тогда только появились термины «популяция» и «мониторинг». Сейчас все занимаются мониторингом популяций, а тогда во время международной биологической программы «Человек и биосфера» Шварц вернулся из Польши и говорит: «Во, дискуссия была – что такое популяция. Никто понять не может, и решили, что термин всё равно такой, что не привьется – ну и ладно». Прошло 50 лет, и теперь уже даже руководители государства используют термин «популяция», а уж «мониторят» вообще во всех отраслях и по любому поводу. И кажется, будто это получилось само собой.

Сейчас попробуй, скажи кому-нибудь, что Государственная премия СССР была получена за то, что определили особенности популяции – а ведь в своё время мы с И.А. Шиловым под руководством В.Е. Соколова получили госпремию за то, что применили понятие популяции, он – к птицам, я – к грызунам.

Экологии тогда – ни как понятия, ни как дисциплины не было. Когда в 1962 году я защищал кандидатскую диссертацию, всё, что касалось животных, было неотделимо от зоологии. И только в 1964 году наш институт стал первым институтом в стране, где слово «экология» появилось в названии – стал Институтом экологии растений и животных. Следом за нами через пару лет был переименован институт в Москве – стал Институт эволюционной морфологии и экологии животных им. А. Н. Северцова.

Я защищал докторскую и получал ученые звания по зоологии. Все наши знаменитые экологи: и С.С. Шварц, и В.Е. Соколов, и другие – все они представляли или зоологию, или общую биологию.

И только в 1978 во время избрания в члены-корреспонденты АН СССР впервые появилась экология как специальность, и я неожиданно стал самым первым членом-корреспондентом по экологии благодаря работам по взаимоотношению среды и организма, адаптации млекопитающих к высокогорью на популяционных и видовых уровнях.

Как вы пережили распространение экологии в массовом сознании?

Когда под экологией стали понимать всё что угодно, а не наше научное знание, я отнёсся к этому очень болезненно. Потом понял, что это пошёл поток, что в целом он довольно удачный, и остановить этот процесс невозможно. И хотя меня до сих пор царапает в душе, когда я слышу про какую-нибудь «экологию танца», я понимаю, что бороться с этим абсолютно бесполезно – каждый использует этот термин в меру своего понимания. А по-нашему его понимает, как показал анализ Г.С. Розенберга, проведенный еще десять лет тому назад, лишь двадцать с небольшим процентов. Шестьдесят процентов понимает под экологией состояние окружающей среды: «в Екатеринбурге плохая экология». Ну а остальные считают предметом экологии и язык, и танец, и память, и что угодно... Сейчас в связи с годом экологии музеи проводят некую «Экологию памяти» – и это, оказывается, вопросы Февральской и Октябрьской революции. Я никак не думал, что это тоже экологией может быть.

Сейчас я с этим смирился, но считаю, что время от времени нам всё-таки нужно подчеркивать, что мы - классические экологи, ну и учитывать, что и других «экологов» полным полно. Они, как правило, агрессивные «экологи», и когда им доказываешь, что их деятельность - это не совсем экология, они – ух! Ух! Мне ещё ни разу не удалось ничего им доказать.

Мы очень долго воевали с одной известной ученой из Казани, которая всё время пыталась напечатать свою статью в журнале «Экология» - типичную гидробиологическую статью. Мы ей пишем, что это не экология, а гидробиология, на что она нам всё время отвечала, что мы ничего не понимаем, и что экология – это и есть гидробиология. Я ей писал, что Олжас Сулейменов говорил что поэзия – это экология, потому что она сохраняет душу народов, но мы же не печатаем стихи в нашем журнале.

Везде, где только могу, я стараюсь подчеркнуть, что экология – это биологическая специальность, связанная с взаимоотношением организма и среды, но так как и организм понятие очень широкое, а уж среда – тем более, то и толкование это всё имеет самое широкое. Как сказала одна из руководителей сельского эко-поселения в Пермской области во время сообщения «Экология деревни» в ответ на вопрос, что такое экология: «Всё, что вокруг нас – это экология». Я и считаю, что это самое лучшее современное определение экологии, и благодаря этому каждый может заниматься чем угодно, и думать, будто занимается экологией.

Беседовала Н.О. Садыкова

Использованы слайды из архива В.Н. Большакова (предоставлены Музеем ИЭРиЖ УрО РАН, оцифрованы Е.В. Зиновьевым), фотографии из архива Лаборатории эволюционной экологии ИЭРиЖ