Неконтролируемое распространение чужеродных, т.е. инорайонных или пришлых организмов – растений, животных, грибов – одна из глобальных экологических проблем. Она осознана специалистами относительно недавно. Для того, чтобы прогнозировать будущие изменения в природе, нужно представлять масштабы и скорости изменений, которые происходят в связи с внедрением чужеродных организмов. Поэтому в мире активно идет накопление данных о расселении чужеродных организмов.

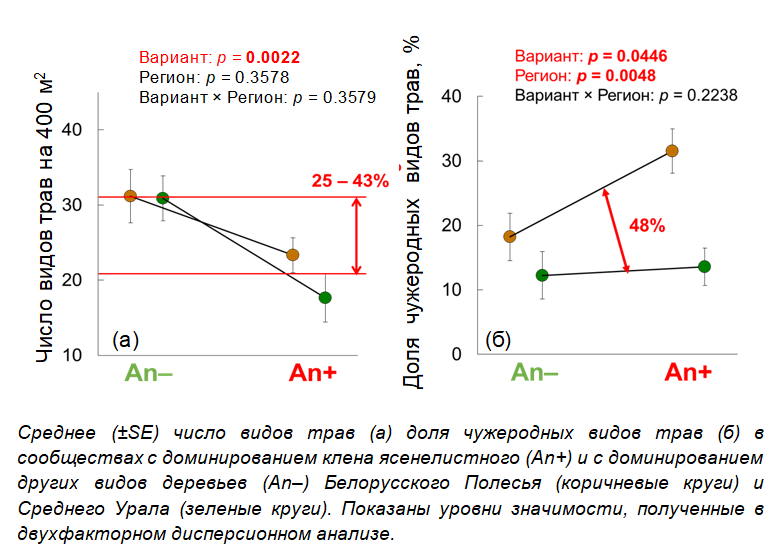

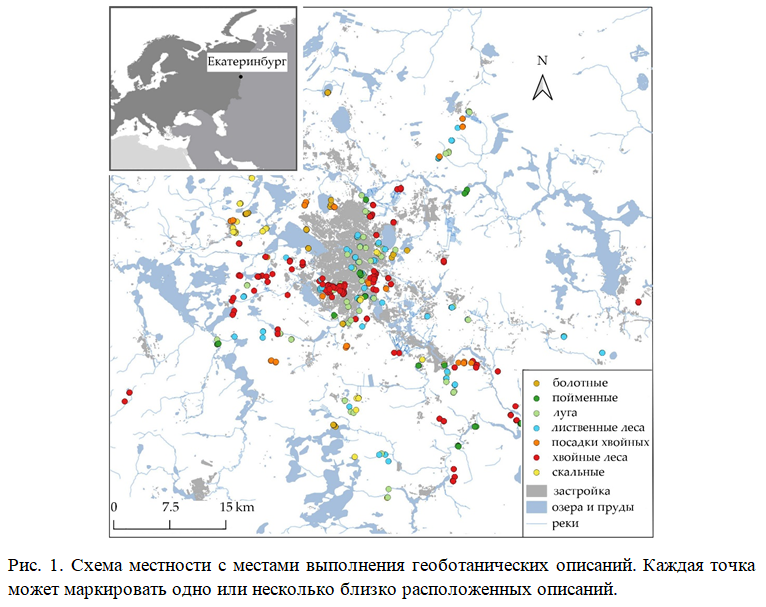

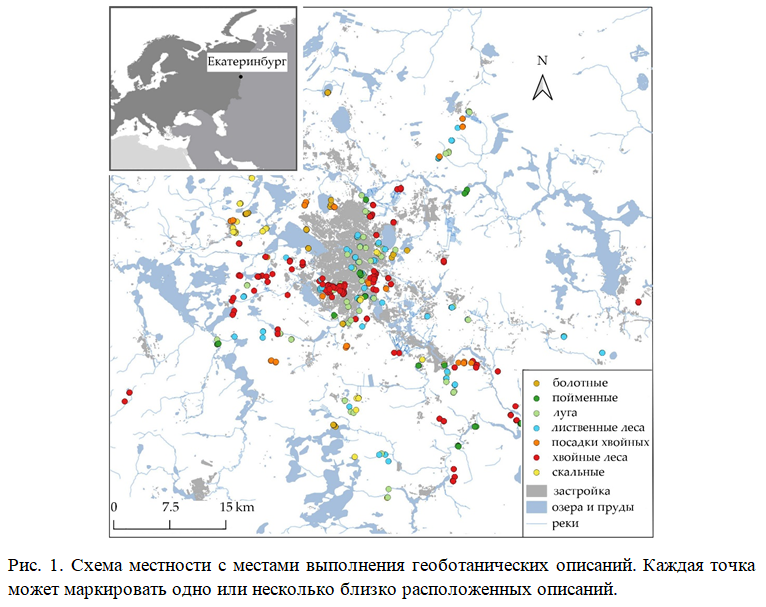

Сотрудники лабораторий биоразнообразия растительного мира и микобиоты и проблем сохранения биоразнообразия и ООПТ ИЭРиЖ УрО РАН: Д.В. Веселкин, Н.В. Золотарева, Д.И. Дубровин, Е.Н. Подгаевская, Л.А Пустовалова, А.А Коржиневская, с участием коллеги из Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН Т.Г Ивченко обследовали на Среднем Урале почти тысячу местообитаний (рис. 1) и оценили особенности распространения чужеродных растений в них. В каждом местообитании определили уровень вторжения – число чужеродных видов и их долю от общего числа видов. Исследовали естественные (болота, поймы, луга, леса, каменистые участки на вершинах возвышенностей) и антропогенные (искусственные лесные посадки, пустыри, скверы, дворы жилых домов) местообитания. Основных вопросов было два: (1) в какие типы местообитаний чужеродные растения внедряются легче, а в какие местообитания их проникновение затруднено; (2) как различаются уровни вторжения в местообитаниях, расположенных в черте большого города и в его пригородной зоне. Материалы опубликованы в двух статьях. Решение первой задачи изложено, в основном, в журнале «Diversity», второй задачи – в журнале «Экология».

На Среднем Урале разнообразие грибов традиционно изучают на примере широко распространенных субстратов – деревьев и трав, тогда как лианы никогда не были объектом специализированных исследований. Однако в последние 20-40 лет, в связи с потеплением климата, в парках и садах Екатеринбурга существенно увеличилось число видов и площадь лиан, а северная граница виноградарства достигла Среднего Урала. В связи с этим была поставлена задача оценить число паразитических и сапротрофных видов макро- и микроскопических видов грибов развивающихся на лианах. Тестировалась гипотеза о том, что за пределами естественных ареалов на растениях развивается меньше паразитических видов грибов.

На Среднем Урале разнообразие грибов традиционно изучают на примере широко распространенных субстратов – деревьев и трав, тогда как лианы никогда не были объектом специализированных исследований. Однако в последние 20-40 лет, в связи с потеплением климата, в парках и садах Екатеринбурга существенно увеличилось число видов и площадь лиан, а северная граница виноградарства достигла Среднего Урала. В связи с этим была поставлена задача оценить число паразитических и сапротрофных видов макро- и микроскопических видов грибов развивающихся на лианах. Тестировалась гипотеза о том, что за пределами естественных ареалов на растениях развивается меньше паразитических видов грибов.

Желаем всем научных и творческих успехов! Новых открытий и достижений!

Желаем всем научных и творческих успехов! Новых открытий и достижений!

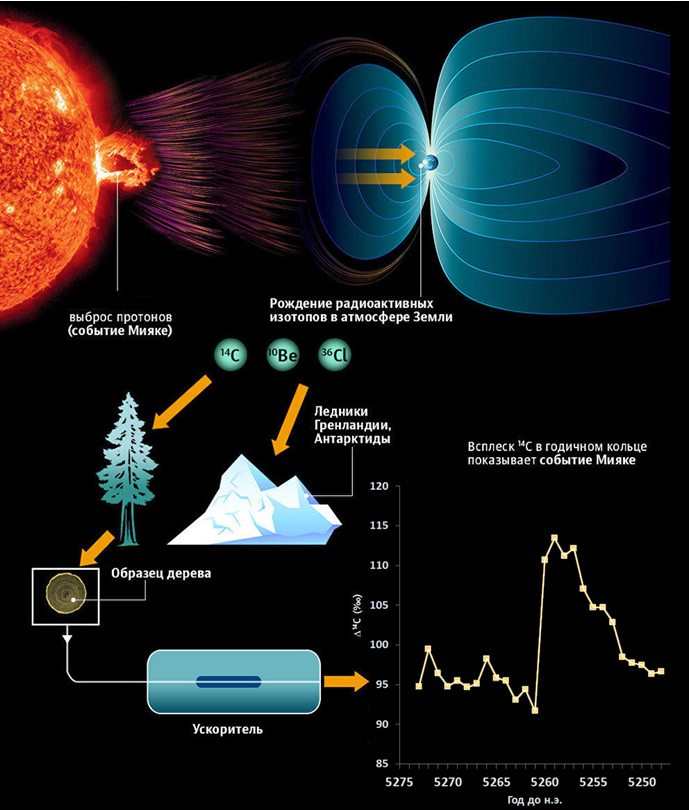

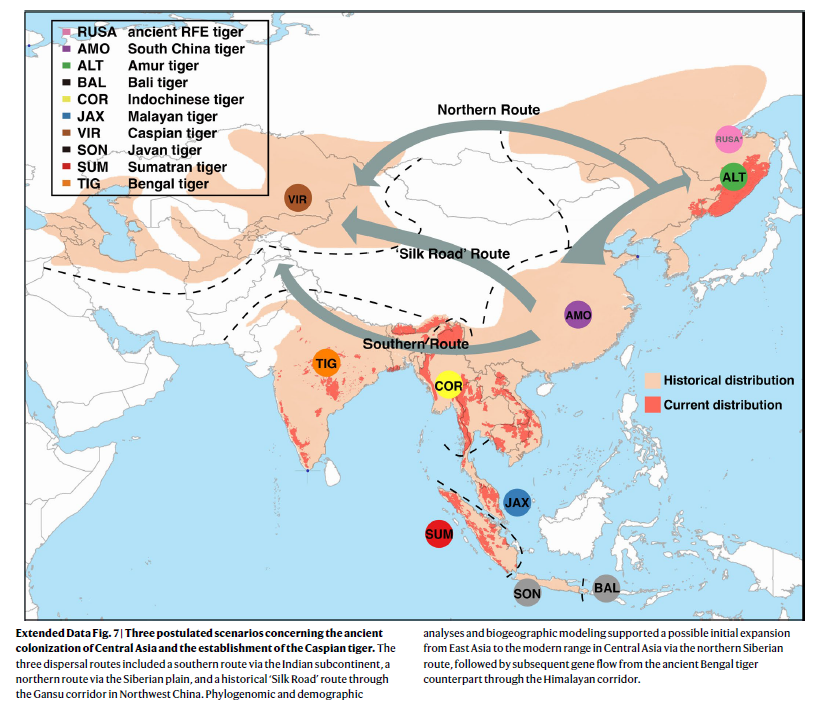

Международный коллектив ученых при участии

Международный коллектив ученых при участии