Всероссийская конференция молодых ученых «ЭКОЛОГИЯ: ФАКТЫ, ГИПОТЕЗЫ, МОДЕЛИ», 20–24 апреля 2026 г.

Открыта регистрация на конференцию молодых ученых «Экология: факты, гипотезы, модели» 2026!

Открыта регистрация на конференцию молодых ученых «Экология: факты, гипотезы, модели» 2026!

Мероприятие завершилось просмотром документального фильма «Россия – лаборатория мира».

Поздравляем всех награжденных и желаем им, и всем, кто работает в области науки, настойчивости, удачи и дальнейших успехов!

Международная команда ученых при участии специалистов Института экологии растений и животных УрО РАН, В. А. Соколова, А. А. Соколова, И. А. Фуфачева, впервые провела масштабное исследование геномов евразийских кречетов. Результаты, опубликованные в журнале Ecologyand Evolution, раскрывают драматическую историю вида, пережившего древние оледенения, и рисуют тревожную картину его будущего в условиях стремительного потепления Арктики.

Основой исследования стали уникальные полевые материалы, собранные учеными на базе Арктического научно-исследовательского стационара (АНИС ИЭРиЖ) в ходе многолетних работ. Пробы от птиц, полученные непосредственно в местах их гнездования, обеспечили высокое качество генетического материала и репрезентативность данных для западносибирской популяции.

Кречет — идеальный индикатор здоровья арктических экосистем. Как узкоспециализированный хищник, зависящий от численности куропаток, он напрямую страдает от климатических изменений, влияющих на его кормовую базу. Исследование демонстрирует, как глубокое историческое прошлое (оледенения) и стремительное настоящее (антропогенное потепление) совместно формируют генетический облик и будущие перспективы ключевого вида.

10 февраля в краеведческом музее открылась выставка об истории Арктического научно-исследовательского стационара ИЭРиЖ УрО РАН «Летопись арктической науки. Код Шварца».

10 февраля в краеведческом музее открылась выставка об истории Арктического научно-исследовательского стационара ИЭРиЖ УрО РАН «Летопись арктической науки. Код Шварца».

Именно Станислав Семенович Шварц сказал о местоположении стационара: «Лучшего полигона для экологических исследований трудно представить...»

Экспозиция выставки показывает историю Арктического научно-исследовательского стационара (АНИС) и эволюцию методов исследования арктической природы и полевого быта исследователей через фотографии, документы, инструменты и личные вещи учёных разных лет.

И, конечно, на выставке представлена уникальная и хрупкая природа Ямала. Здесь и представители животного и растительного мира, и великолепные северные пейзажи на фотографиях.

Записаться на экскурсию в Городском краеведческом музее г. Лабытнанги можно по ссылке.

Номер открывает статья об охраняемых животных урочища Осиногорка – на этом участке смешанного леса между поймами рек Бол. Черемша и Мал. Черемша исследования ведутся с 1995 года. Эта местность является фоновой по сравнению с участками, находящимися близко к Среднеуральскому медеплавильному заводу (СУМЗ), и здесь не зафиксировано загрязнения тяжелыми металлами. Помимо многолетних токсикологических исследований, в Осиногорке ведутся наблюдения за 13 видами краснокнижных животных. Это и насекомые, такие, как обыкновенный аполлон и мнемозина, и сибирский углозуб, представитель амфибий, и ряд птиц, длиннохвостая и бородатая неясыти, осоед, седой дятел, а также млекопитающие, бурый ушан и летяга.

Номер открывает статья об охраняемых животных урочища Осиногорка – на этом участке смешанного леса между поймами рек Бол. Черемша и Мал. Черемша исследования ведутся с 1995 года. Эта местность является фоновой по сравнению с участками, находящимися близко к Среднеуральскому медеплавильному заводу (СУМЗ), и здесь не зафиксировано загрязнения тяжелыми металлами. Помимо многолетних токсикологических исследований, в Осиногорке ведутся наблюдения за 13 видами краснокнижных животных. Это и насекомые, такие, как обыкновенный аполлон и мнемозина, и сибирский углозуб, представитель амфибий, и ряд птиц, длиннохвостая и бородатая неясыти, осоед, седой дятел, а также млекопитающие, бурый ушан и летяга.

Также в журнале есть публикация, впервые свидетельствующая об обнаружении кивсяка в Оренбургской области. Приводятся сведения о редких амфибиях и рептилиях в Курганской области и о численности двух видов лебедей, шипуна и кликуна, в Челябинской области. Две публикации номера посвящены рукокрылым Курганской области, а также насекомоядным и грызунам Южного Предуралья. Кроме того, любопытна статья, в которой обобщены материалы по фауне млекопитающих Курганской области, собранные с 1992 г. по настоящее время. Интересно, что количество зафиксированных видов увеличилось с 58 до 68, что объясняется не только изменениями в составе фауны области, но и изменившимися методами исследований и уточнениями в области систематики.

Скачать журнал можно здесь.

Посмотреть все номера можно по ссылке.

13 февраля (пятница) в 15.00

13 февраля (пятница) в 15.00

В Институте экологии растений и животных УрО РАН состоится показ фильма «Россия – лаборатория мира».

Фильм посвящен ученым с международным опытом, которые предпочли проводить исследования в России. Картина будет интересна как широкой аудитории, так и профессиональному сообществу.

Проект реализован при содействии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Герои проекта: 7 российских ученых, вернувшихся работать в РФ (Санкт-Петербург; Москва; Апатиты; Сочи; Казань, Челябинск, Новосибирск) и 5 иностранных исследователей (Палестина, Италия, Германия, Франция, Швеция).

Ждем вас 13.02.2026 в 15.00 по адресу: по адресу ул. 8 Марта, 202 (вход со стороны ул. Островского).

3 февраля в Музее природы Урала состоялась встреча с председателем Центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП), легендарным спортсменом и депутатом Государственной Думы РФ Вячеславом Александровичем Фетисовым. Встреча была посвящена вопросам развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и совершенствование российского законодательства в этой сфере. Также были затронуты и другие темы, такие как водоснабжение города и «мусорную реформу».

3 февраля в Музее природы Урала состоялась встреча с председателем Центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП), легендарным спортсменом и депутатом Государственной Думы РФ Вячеславом Александровичем Фетисовым. Встреча была посвящена вопросам развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и совершенствование российского законодательства в этой сфере. Также были затронуты и другие темы, такие как водоснабжение города и «мусорную реформу».

В мероприятии участвовали представители общественности, Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, руководители ООПТ, ученые и экологи. Институт экологии растений и животных УрО РАН представляла И. А. Кузнецова, к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории эволюционной экологии.

Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере, участники выразили надежду, что рее результатом станут конкретные решения по улучшению экологической ситуации в регионе и всей России.

5 февраля состоялось торжественное награждение лауреатов премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых. В номинации «За лучшую работу в области биологических наук» премию получила Елена Викторовна Жуйкова, к.б.н., научный сотрудник лаборатории биоразнообразия растительного мира и микобиоты ИЭРиЖ УрО РАН за работу «Комплексное изучение ксилотрофных базидиомицетов Урала в связи с их значением в углеродном цикле лесных экосистем».

5 февраля состоялось торжественное награждение лауреатов премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых. В номинации «За лучшую работу в области биологических наук» премию получила Елена Викторовна Жуйкова, к.б.н., научный сотрудник лаборатории биоразнообразия растительного мира и микобиоты ИЭРиЖ УрО РАН за работу «Комплексное изучение ксилотрофных базидиомицетов Урала в связи с их значением в углеродном цикле лесных экосистем».

Елена Викторовна занимается исследованиями экологической, физиологической и генетической изменчивости разных видов ксилотрофных грибов методами экспериментальной микологии и молекулярной генетики. Реализуя биологическое горение древесины, эта группа организмов играют ключевую роль в мобилизации древесного пула углерода – второго по величине в мире и ключевого в лесах умеренной зоны Северного полушария, в том числе на Среднем Урале. Комплексное изучение самих грибов-деструкторов древесины и осуществляемых ими процессов необходимо для отслеживания потоков углекислого газа, прогнозирования углеродного баланса и влияния на эти процессы меняющегося климата.

Результаты исследований были неоднократно представлены Е.В. Жуйковой на всероссийских и международных конференциях, а также опубликованы в цикле статей. Всего по теме исследования ею опубликовано 23 научных труда, из которых 9 статей в журналах первого и третьего уровня «Белого списка» и одна глава в коллективной монографии.

Поздравляем Елену Викторовну с заслуженной наградой и желаем дальнейших успехов в научной работе!

Запись доклада А.А. Григорьева, к.с-х.н., с.н.с. лаборатории геоинфомационных технологий ИЭРиЖ УрО РАН «Экспедиция в самые северные лесные массивы планеты» на заседании Екатеринбургского отделения РБО (Екатеринбургское отделение Русского ботанического общества) 24.12.2025.

Именно в Кении, колыбели человечества, было решено провести очередную Международную мамонтовую конференцию. В ней приняли участие сотрудники ИЭРиЖ УрО РАН, Павел Андреевич Косинцев к.б.н, с.н.с. и Данияр Рашитович Хантемиров.

Именно в Кении, колыбели человечества, было решено провести очередную Международную мамонтовую конференцию. В ней приняли участие сотрудники ИЭРиЖ УрО РАН, Павел Андреевич Косинцев к.б.н, с.н.с. и Данияр Рашитович Хантемиров.

На мероприятие собрались делегаты из 19 стран: Мексики, США, Канады, Испании, Турции, Великобритании, Австрии, Польши, Нидерландов, Швеции, Финляндии, Израиля, Индии, Пакистана, Китая, Японии, Кении и России. Из России в Найроби приехали 7 участников из научных учреждений разных регионов. На конференции было представлено 46 устных и 33 постерных докладов как от ведущих мировых специалистов, так и от молодых ученых. Сотрудники ИЭРиЖ УрО РАН выступили с постерным докладом «Экология и морфология пещерных гиен из позднего плейстоцена в Северной Евразии».

Участники конференции не только прослушали и обсудили доклады, но и ознакомились с обширными археологическими, остеологическими и палеонтологическими коллекциям в Национальном Музее Кении, а также побывали на экскурсии на озеро Туркана, откуда происходит известный всему миру почти полный скелет мальчика, относимый в настоящее время к виду Homo ergaster.

Проанализированы данные 30-летнего ежегодного мониторинга за гнездованием мухоловки-пеструшки на загрязненных и контрольных участках в районе воздействия атмосферных выбросов Среднеуральского медеплавильного завода. Результаты изложены в статье сотрудников Института экологии растений и животных УрО РАН Евгения Бельского и Андрея Ляхова «Improved breeding parameters in the pied flycatcher with reduced pollutant emissions from a copper smelter» , которая опубликована в ведущем международном журнале Environmental Pollution (импакт-фактор 8.1).

В данном исследовании, выполненном российскими учеными на базе лаборатории молекулярной экологии растений ИЭРиЖ УрО РАН совместно с коллегами из УрФУ и СФУ, (Semerikov V.L.,Semerikova S.A., Khrunyk Y.Y., PutintsevaY.A. Sequence Captureof Mitochondrial Genomewith PCR-Generated Baits Provides New Insightsinto the Biogeography of the Genus Abies Mill. Plants, 2022, 11, 762 (импакт-фактор журнала 3.9) впервые получено статистически хорошо поддержанное филогенетическое дерево рода Abies на основе митохондриальной ДНК.

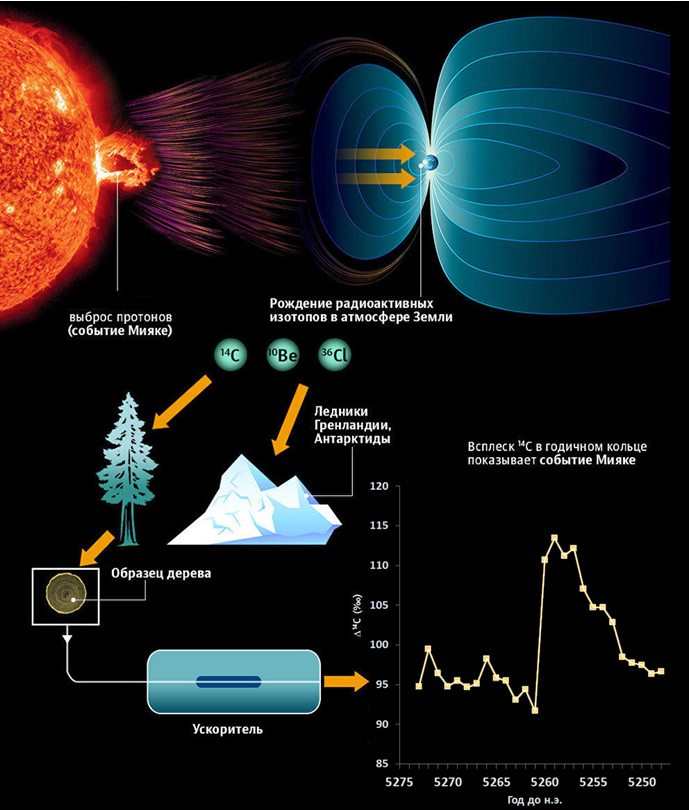

В журнале Nature Communications 7 марта опубликована статья международного коллектива авторов из 9 стран, которые обнаружили следы двух чрезвычайно сильных солнечных вспышек, которые произошли несколько тысячелетий назад, в 7176 и 5259 годах до н.э. О том, какое значение имеют результаты этого открытия для развития естественных и гуманитарных наук мы попросили рассказать единственного российского участника исследований д.б.н. Хантемирова Рашита Мигатовича, в.н.с. лаб. Дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН и лаб. естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ.

На Среднем Урале разнообразие грибов традиционно изучают на примере широко распространенных субстратов – деревьев и трав, тогда как лианы никогда не были объектом специализированных исследований. Однако в последние 20-40 лет, в связи с потеплением климата, в парках и садах Екатеринбурга существенно увеличилось число видов и площадь лиан, а северная граница виноградарства достигла Среднего Урала. В связи с этим была поставлена задача оценить число паразитических и сапротрофных видов макро- и микроскопических видов грибов развивающихся на лианах. Тестировалась гипотеза о том, что за пределами естественных ареалов на растениях развивается меньше паразитических видов грибов.

На Среднем Урале разнообразие грибов традиционно изучают на примере широко распространенных субстратов – деревьев и трав, тогда как лианы никогда не были объектом специализированных исследований. Однако в последние 20-40 лет, в связи с потеплением климата, в парках и садах Екатеринбурга существенно увеличилось число видов и площадь лиан, а северная граница виноградарства достигла Среднего Урала. В связи с этим была поставлена задача оценить число паразитических и сапротрофных видов макро- и микроскопических видов грибов развивающихся на лианах. Тестировалась гипотеза о том, что за пределами естественных ареалов на растениях развивается меньше паразитических видов грибов.

Этим вопросам посвящена работа сотрудников Института экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург (Ширяев А.Г. и Ширяева О.С.) проведенная совместно с коллегами из Ботанического института РАН им. В.Л. Комарова, С.-Петербург (Змитрович И.В.), ФИЦ Субтропический научный центр РАН, Сочи (Булгаков Т.С.) и Ботанического сада УрО РАН, Екатеринбург (Дорофеева Л.М.): «Global Warming Favors the Development of a Rich and Heterogeneous Mycobiota on Alien Vines in a Boreal City under Continental Climate», опубликованная в журнале Forests.

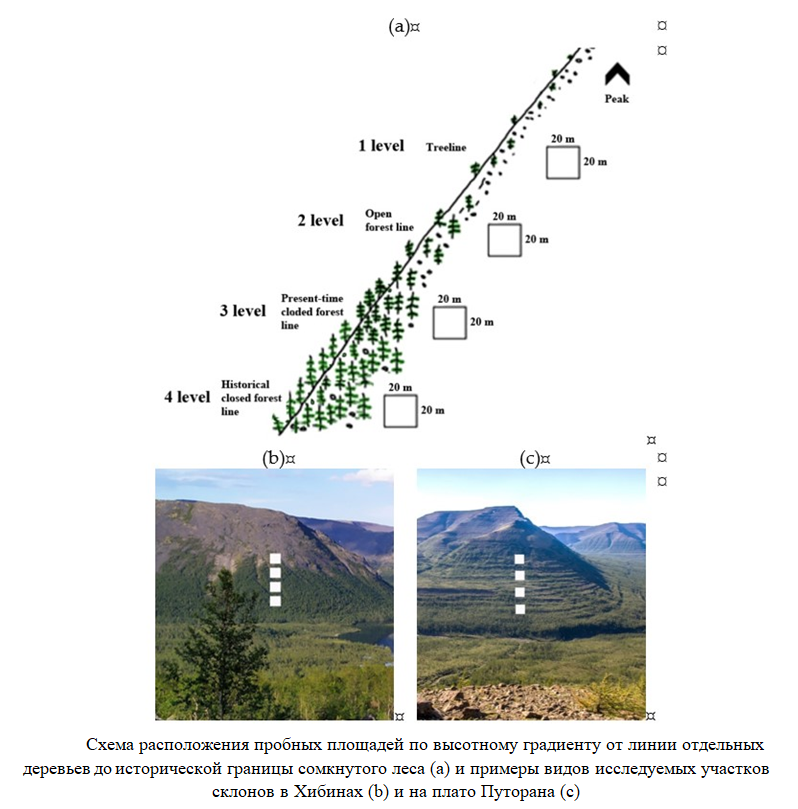

Потепление климатической системы - неоспоримый факт, и многие наблюдаемые изменения, начиная с 1950-х годов, являются беспрецедентными в масштабах от десятилетий до тысячелетий. В этой связи особый интерес представляют горные системы крайнего севера, где влияние температуры и продолжительности вегетационного периода на рост растений наиболее выражено. Особенно горные регионы Субарктики России, где преимущественно из-за их труднодоступности, они до настоящего времени являются малоизученными. Этой теме посвящена работа Upward Treeline Shifts in Two Regions of Subarctic Russia Are Governed by Summer Thermal and Winter Snow Conditions, опубликованная в журнале Forests.