Всероссийская конференция молодых ученых «ЭКОЛОГИЯ: ФАКТЫ, ГИПОТЕЗЫ, МОДЕЛИ», 20–24 апреля 2026 г.

Открыта регистрация на конференцию молодых ученых «Экология: факты, гипотезы, модели» 2026!

Открыта регистрация на конференцию молодых ученых «Экология: факты, гипотезы, модели» 2026!

Мероприятие завершилось просмотром документального фильма «Россия – лаборатория мира».

Поздравляем всех награжденных и желаем им, и всем, кто работает в области науки, настойчивости, удачи и дальнейших успехов!

Международная команда ученых при участии специалистов Института экологии растений и животных УрО РАН, В. А. Соколова, А. А. Соколова, И. А. Фуфачева, впервые провела масштабное исследование геномов евразийских кречетов. Результаты, опубликованные в журнале Ecologyand Evolution, раскрывают драматическую историю вида, пережившего древние оледенения, и рисуют тревожную картину его будущего в условиях стремительного потепления Арктики.

Основой исследования стали уникальные полевые материалы, собранные учеными на базе Арктического научно-исследовательского стационара (АНИС ИЭРиЖ) в ходе многолетних работ. Пробы от птиц, полученные непосредственно в местах их гнездования, обеспечили высокое качество генетического материала и репрезентативность данных для западносибирской популяции.

Кречет — идеальный индикатор здоровья арктических экосистем. Как узкоспециализированный хищник, зависящий от численности куропаток, он напрямую страдает от климатических изменений, влияющих на его кормовую базу. Исследование демонстрирует, как глубокое историческое прошлое (оледенения) и стремительное настоящее (антропогенное потепление) совместно формируют генетический облик и будущие перспективы ключевого вида.

10 февраля в краеведческом музее открылась выставка об истории Арктического научно-исследовательского стационара ИЭРиЖ УрО РАН «Летопись арктической науки. Код Шварца».

10 февраля в краеведческом музее открылась выставка об истории Арктического научно-исследовательского стационара ИЭРиЖ УрО РАН «Летопись арктической науки. Код Шварца».

Именно Станислав Семенович Шварц сказал о местоположении стационара: «Лучшего полигона для экологических исследований трудно представить...»

Экспозиция выставки показывает историю Арктического научно-исследовательского стационара (АНИС) и эволюцию методов исследования арктической природы и полевого быта исследователей через фотографии, документы, инструменты и личные вещи учёных разных лет.

И, конечно, на выставке представлена уникальная и хрупкая природа Ямала. Здесь и представители животного и растительного мира, и великолепные северные пейзажи на фотографиях.

Записаться на экскурсию в Городском краеведческом музее г. Лабытнанги можно по ссылке.

Номер открывает статья об охраняемых животных урочища Осиногорка – на этом участке смешанного леса между поймами рек Бол. Черемша и Мал. Черемша исследования ведутся с 1995 года. Эта местность является фоновой по сравнению с участками, находящимися близко к Среднеуральскому медеплавильному заводу (СУМЗ), и здесь не зафиксировано загрязнения тяжелыми металлами. Помимо многолетних токсикологических исследований, в Осиногорке ведутся наблюдения за 13 видами краснокнижных животных. Это и насекомые, такие, как обыкновенный аполлон и мнемозина, и сибирский углозуб, представитель амфибий, и ряд птиц, длиннохвостая и бородатая неясыти, осоед, седой дятел, а также млекопитающие, бурый ушан и летяга.

Номер открывает статья об охраняемых животных урочища Осиногорка – на этом участке смешанного леса между поймами рек Бол. Черемша и Мал. Черемша исследования ведутся с 1995 года. Эта местность является фоновой по сравнению с участками, находящимися близко к Среднеуральскому медеплавильному заводу (СУМЗ), и здесь не зафиксировано загрязнения тяжелыми металлами. Помимо многолетних токсикологических исследований, в Осиногорке ведутся наблюдения за 13 видами краснокнижных животных. Это и насекомые, такие, как обыкновенный аполлон и мнемозина, и сибирский углозуб, представитель амфибий, и ряд птиц, длиннохвостая и бородатая неясыти, осоед, седой дятел, а также млекопитающие, бурый ушан и летяга.

Также в журнале есть публикация, впервые свидетельствующая об обнаружении кивсяка в Оренбургской области. Приводятся сведения о редких амфибиях и рептилиях в Курганской области и о численности двух видов лебедей, шипуна и кликуна, в Челябинской области. Две публикации номера посвящены рукокрылым Курганской области, а также насекомоядным и грызунам Южного Предуралья. Кроме того, любопытна статья, в которой обобщены материалы по фауне млекопитающих Курганской области, собранные с 1992 г. по настоящее время. Интересно, что количество зафиксированных видов увеличилось с 58 до 68, что объясняется не только изменениями в составе фауны области, но и изменившимися методами исследований и уточнениями в области систематики.

Скачать журнал можно здесь.

Посмотреть все номера можно по ссылке.

13 февраля (пятница) в 15.00

13 февраля (пятница) в 15.00

В Институте экологии растений и животных УрО РАН состоится показ фильма «Россия – лаборатория мира».

Фильм посвящен ученым с международным опытом, которые предпочли проводить исследования в России. Картина будет интересна как широкой аудитории, так и профессиональному сообществу.

Проект реализован при содействии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Герои проекта: 7 российских ученых, вернувшихся работать в РФ (Санкт-Петербург; Москва; Апатиты; Сочи; Казань, Челябинск, Новосибирск) и 5 иностранных исследователей (Палестина, Италия, Германия, Франция, Швеция).

Ждем вас 13.02.2026 в 15.00 по адресу: по адресу ул. 8 Марта, 202 (вход со стороны ул. Островского).

3 февраля в Музее природы Урала состоялась встреча с председателем Центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП), легендарным спортсменом и депутатом Государственной Думы РФ Вячеславом Александровичем Фетисовым. Встреча была посвящена вопросам развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и совершенствование российского законодательства в этой сфере. Также были затронуты и другие темы, такие как водоснабжение города и «мусорную реформу».

3 февраля в Музее природы Урала состоялась встреча с председателем Центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП), легендарным спортсменом и депутатом Государственной Думы РФ Вячеславом Александровичем Фетисовым. Встреча была посвящена вопросам развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и совершенствование российского законодательства в этой сфере. Также были затронуты и другие темы, такие как водоснабжение города и «мусорную реформу».

В мероприятии участвовали представители общественности, Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, руководители ООПТ, ученые и экологи. Институт экологии растений и животных УрО РАН представляла И. А. Кузнецова, к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории эволюционной экологии.

Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере, участники выразили надежду, что рее результатом станут конкретные решения по улучшению экологической ситуации в регионе и всей России.

5 февраля состоялось торжественное награждение лауреатов премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых. В номинации «За лучшую работу в области биологических наук» премию получила Елена Викторовна Жуйкова, к.б.н., научный сотрудник лаборатории биоразнообразия растительного мира и микобиоты ИЭРиЖ УрО РАН за работу «Комплексное изучение ксилотрофных базидиомицетов Урала в связи с их значением в углеродном цикле лесных экосистем».

5 февраля состоялось торжественное награждение лауреатов премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых. В номинации «За лучшую работу в области биологических наук» премию получила Елена Викторовна Жуйкова, к.б.н., научный сотрудник лаборатории биоразнообразия растительного мира и микобиоты ИЭРиЖ УрО РАН за работу «Комплексное изучение ксилотрофных базидиомицетов Урала в связи с их значением в углеродном цикле лесных экосистем».

Елена Викторовна занимается исследованиями экологической, физиологической и генетической изменчивости разных видов ксилотрофных грибов методами экспериментальной микологии и молекулярной генетики. Реализуя биологическое горение древесины, эта группа организмов играют ключевую роль в мобилизации древесного пула углерода – второго по величине в мире и ключевого в лесах умеренной зоны Северного полушария, в том числе на Среднем Урале. Комплексное изучение самих грибов-деструкторов древесины и осуществляемых ими процессов необходимо для отслеживания потоков углекислого газа, прогнозирования углеродного баланса и влияния на эти процессы меняющегося климата.

Результаты исследований были неоднократно представлены Е.В. Жуйковой на всероссийских и международных конференциях, а также опубликованы в цикле статей. Всего по теме исследования ею опубликовано 23 научных труда, из которых 9 статей в журналах первого и третьего уровня «Белого списка» и одна глава в коллективной монографии.

Поздравляем Елену Викторовну с заслуженной наградой и желаем дальнейших успехов в научной работе!

Запись доклада А.А. Григорьева, к.с-х.н., с.н.с. лаборатории геоинфомационных технологий ИЭРиЖ УрО РАН «Экспедиция в самые северные лесные массивы планеты» на заседании Екатеринбургского отделения РБО (Екатеринбургское отделение Русского ботанического общества) 24.12.2025.

Именно в Кении, колыбели человечества, было решено провести очередную Международную мамонтовую конференцию. В ней приняли участие сотрудники ИЭРиЖ УрО РАН, Павел Андреевич Косинцев к.б.н, с.н.с. и Данияр Рашитович Хантемиров.

Именно в Кении, колыбели человечества, было решено провести очередную Международную мамонтовую конференцию. В ней приняли участие сотрудники ИЭРиЖ УрО РАН, Павел Андреевич Косинцев к.б.н, с.н.с. и Данияр Рашитович Хантемиров.

На мероприятие собрались делегаты из 19 стран: Мексики, США, Канады, Испании, Турции, Великобритании, Австрии, Польши, Нидерландов, Швеции, Финляндии, Израиля, Индии, Пакистана, Китая, Японии, Кении и России. Из России в Найроби приехали 7 участников из научных учреждений разных регионов. На конференции было представлено 46 устных и 33 постерных докладов как от ведущих мировых специалистов, так и от молодых ученых. Сотрудники ИЭРиЖ УрО РАН выступили с постерным докладом «Экология и морфология пещерных гиен из позднего плейстоцена в Северной Евразии».

Участники конференции не только прослушали и обсудили доклады, но и ознакомились с обширными археологическими, остеологическими и палеонтологическими коллекциям в Национальном Музее Кении, а также побывали на экскурсии на озеро Туркана, откуда происходит известный всему миру почти полный скелет мальчика, относимый в настоящее время к виду Homo ergaster.

Для проверки гипотезы об аллелопатической активности инвазионного клена ясенелистного (Acer negundo) в 2016–2022 гг. аспирант О.С. Рафикова в соавторстве с д.б.н. Д.В. Веселкиным провели серию экспериментов разного дизайна: лабораторные в чашках Петри и в рулонных культурах, вегетационные (тепличные) и полевые.

Работа Олеси Сергеевны «Проверка гипотезы об аллелопатической активности Acer negundo в экспериментах разного дизайна» заняла 2 место на Всероссийской конференции молодых ученых "Экология: факты, гипотезы, модели", посвященной 90-летию со дня рождения профессора С.Г. Шиятова.

Деревья на краю леса, на опушке, растут несколько иначе, чем такие же деревья в глубине леса. На краю леса выше освещенность, скорость ветра и загрязнение воздуха, меньше влажность воздуха. Эти закономерности давно и хорошо известны. Реакции деревьев на такие изменения условий получили обозначения "краевые эффекты" или "краевые влияния".

Деревья на краю леса, на опушке, растут несколько иначе, чем такие же деревья в глубине леса. На краю леса выше освещенность, скорость ветра и загрязнение воздуха, меньше влажность воздуха. Эти закономерности давно и хорошо известны. Реакции деревьев на такие изменения условий получили обозначения "краевые эффекты" или "краевые влияния".

Кора (корка) деревьев часто изучалась и изучается как индикатор загрязненности воздуха. Кора на протяжении многих лет аккумулирует из воздуха разные вещества. Один из признаков состояния коры, изменяющийся вследствие загрязнения, – кислотность или рН. Кислотность очень легко измерить. Поэтому в отношении этого признака возможны массовые измерения.

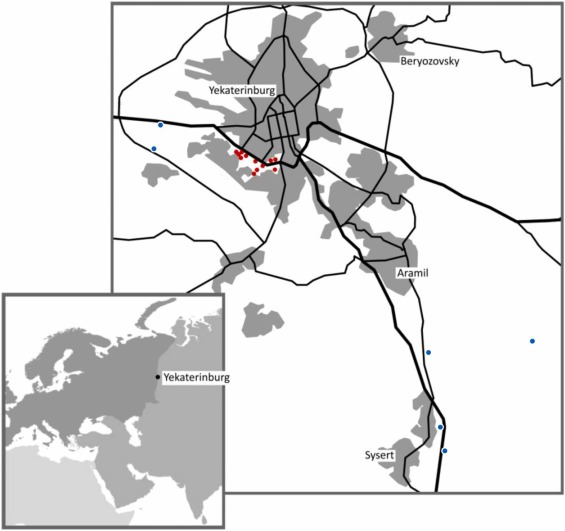

В работе Д.В. Веселкина "Urbanization increases the range, but not the depth, of forest edge influences on Pinus sylvestris bark pH", опубликованной в журнале"Urban Forestry & Urban Greening", с помощью измерения рН корки сосны исследовано, на какое расстояние в глубину лесов Екатеринбурга проникает атмосферное загрязнение от дорог и городского окружения.

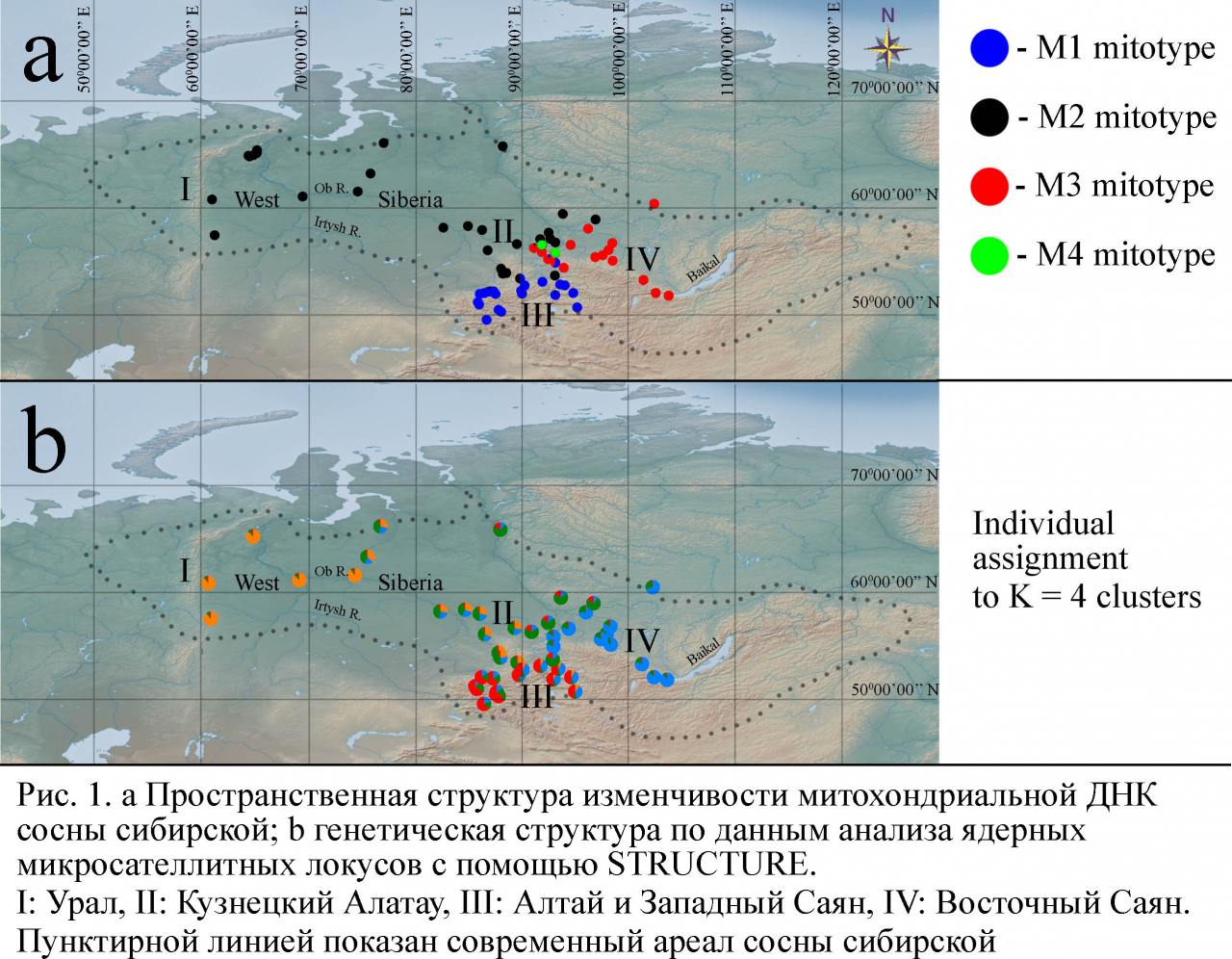

Комбинированный анализ данных генетики, палеоботаники и экологического моделирования проливает свет на позднечетвертичную историю сосны сибирской (Pínus sibírica). В журнале Tree Genetics & Genomes опубликована статья «Late Quaternary history of Siberian stone pine as revealed by genetic and paleoecological data». Над исследованием работали сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН: Д.Н. Шуваев, В.Л. Семериков, а также красноярские ученые Г.В. Кузнецова из Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН и Ю.А. Путинцева из Института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета.

Комбинированный анализ данных генетики, палеоботаники и экологического моделирования проливает свет на позднечетвертичную историю сосны сибирской (Pínus sibírica). В журнале Tree Genetics & Genomes опубликована статья «Late Quaternary history of Siberian stone pine as revealed by genetic and paleoecological data». Над исследованием работали сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН: Д.Н. Шуваев, В.Л. Семериков, а также красноярские ученые Г.В. Кузнецова из Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН и Ю.А. Путинцева из Института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета.

«В нашем исследовании мы поставили цель получить и сопоставить данные о генетической изменчивости кедра с экстенсивным анализом литературы по палеоботанике и палеогеографии Сибири, а также с результатами экологического моделирования, чтобы сделать комплексные выводы о позднечетвертичной истории кедра» - сообщают авторы.

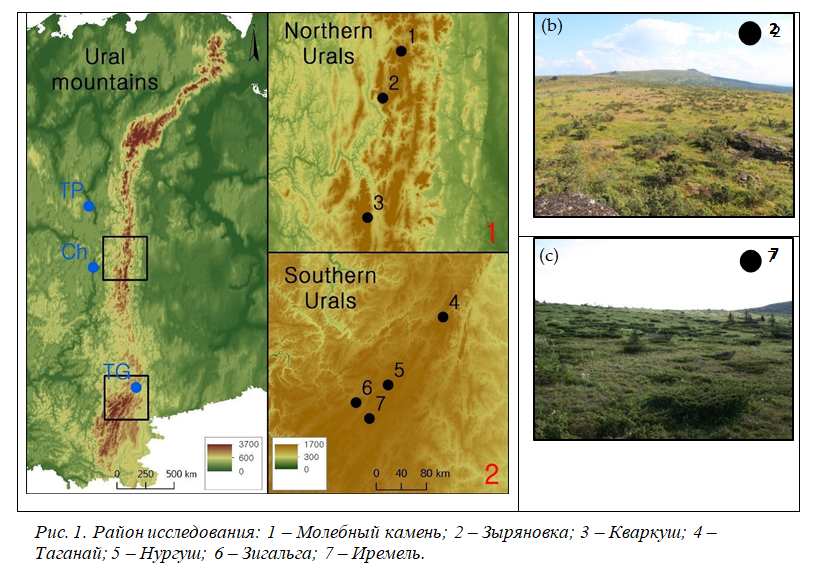

Исследованию влияния изменения температуры и количества осадков на выживаемость можжевельника сибирского в зимний период и его разрастанию в горах Урала посвящена работа, опубликованная в журнале Forests, Alpine Shrubification: Juniper Encroachment into Tundra in the Ural Mountains. Над исследованием работали сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН: А. А. Григорьев, Ю.В. Шалаумова, Д.С. Балакин, О.В. Ерохина, С.Ю. Абдульманова, П.А. Моисеев, а также Хулио Камареро из Instituto Pirenaicode Ecología (Испания).

Исследованию влияния изменения температуры и количества осадков на выживаемость можжевельника сибирского в зимний период и его разрастанию в горах Урала посвящена работа, опубликованная в журнале Forests, Alpine Shrubification: Juniper Encroachment into Tundra in the Ural Mountains. Над исследованием работали сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН: А. А. Григорьев, Ю.В. Шалаумова, Д.С. Балакин, О.В. Ерохина, С.Ю. Абдульманова, П.А. Моисеев, а также Хулио Камареро из Instituto Pirenaicode Ecología (Испания).

Ученые проанализировали данные метеостанций, расположенных в Уральских горах и предгорьях, измеряли глубину снежного покрова и температуру почвы, для каждого кустарника и дерева определяли диаметр кроны, диаметр у основания (только для деревьев), возраст, месторасположение и плотность произрастания. Работа проводилась на 7 вершинах Уральских гор, на Южном и на Северном Урале: Молебный камень, Зыряновка, Кваркуш, Таганай, Нургуш, Зигальга, Иремель.

Свойственна ли клену ясенелистному Acer negundo аллелопатия (способность одних организмов выделять химические соединения, которые тормозят или подавляют развитие других)? Ученые неоднократно проводили исследования влияния Acer negundo на другие растения, но так и не пришли к однозначным выводам. Исследование аллелопатической активности инвазивного клена ясенелистного в сравнении с местными видами древесных растений провели сотрудники ИЭРиЖ О.С Рафикова, аспирантка лаборатории биоразнообразия растительного мира и микобиоты и Д.В. Веселкин, д.б.н, заведующий лабораторией биоразнообразия растительного мира и микобиоты. Результаты эксперимента опубликованы в специализированном журнале "Management of Biological Invasions" (WoS; BIODIVERSITY CONSERVATION – Q2): Rafikova OS, Veselkin DV (2022) Leaf water extracts from invasive Acer negundo do not inhibit seed germination more than leaf extracts from native species.

Свойственна ли клену ясенелистному Acer negundo аллелопатия (способность одних организмов выделять химические соединения, которые тормозят или подавляют развитие других)? Ученые неоднократно проводили исследования влияния Acer negundo на другие растения, но так и не пришли к однозначным выводам. Исследование аллелопатической активности инвазивного клена ясенелистного в сравнении с местными видами древесных растений провели сотрудники ИЭРиЖ О.С Рафикова, аспирантка лаборатории биоразнообразия растительного мира и микобиоты и Д.В. Веселкин, д.б.н, заведующий лабораторией биоразнообразия растительного мира и микобиоты. Результаты эксперимента опубликованы в специализированном журнале "Management of Biological Invasions" (WoS; BIODIVERSITY CONSERVATION – Q2): Rafikova OS, Veselkin DV (2022) Leaf water extracts from invasive Acer negundo do not inhibit seed germination more than leaf extracts from native species.