20 декабря в Центре реабилитации хищных птиц «Холзан» состоялось предновогоднее заседание Уральского орнитологического общества.

20 декабря в Центре реабилитации хищных птиц «Холзан» состоялось предновогоднее заседание Уральского орнитологического общества.

На заседании Светлана Погудина показала участникам календарь с фотографиями сокола балобана, созданный Магнитогорским металлургическим комбинатом. Она ещё раз напомнила о состоявшемся уже не первый год выпуске балобанов, проекте, реализованном в этом году сразу в двух областях. А приятным бонусом стал пилотный экземпляр новогодней полиграфической продукции - календаря, созданного на основе фотосопровождения проекта фотографом Игорем Деревсковым

Специалист первой категории центра «Холзан» Анастасия Ширшова и фотограф Виктор Конев рассказали о другом проекте – выпуске птенцов филина в природном парке «Бажовские места». Они показали фотографии и видео и пригласили волонтеров поучаствовать в этом интереснейшем проекте в следующем году.

Александра Хлопотова, и.о. директора и Михаил Шершнев, научный сотрудник Висимского государственного природного биосферного заповедника рассказали о своем исследовании гнездования сокола сапсана на Урале. Отдельная тема работы, получившая поддержку Президентского фонда природы на 2025-2027-й годы – охватывает другие виды животных, наведывающиеся к гнезду сапсана. Это и вороны, с которыми сокол конкурирует за место гнездования, и, неожиданно, белки, дятлы, летучие мыши, и куницы. Можно ли считать сапсана «средообразующим» видом в местах своего многолетнего обитания, или его роль не столь значительна – предстоит оценить по итогам двух полевых сезонов.

Помимо доклада участники душевно пообщались за праздничным столом, поделились друг с другом своими наблюдениями и планами на следующий сезон.

Фото встречи смотрите здесь.

Следующая встреча состоится 23 января 2026 года.

21 января в России отмечается День аспиранта! И это отличный повод рассказать об аспирантах ИЭРиЖ УрО РАН

21 января в России отмечается День аспиранта! И это отличный повод рассказать об аспирантах ИЭРиЖ УрО РАН

Специалист по связям с общественностью ИЭРиЖ УрО РАН

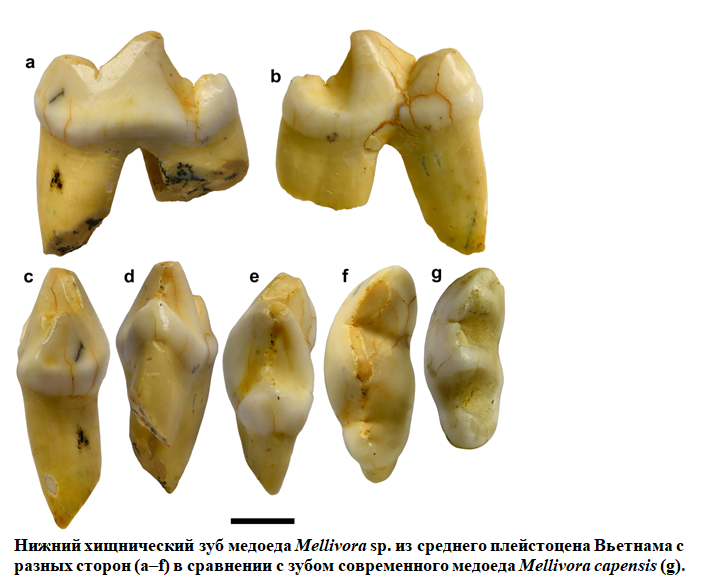

Специалист по связям с общественностью ИЭРиЖ УрО РАН  Коллективом ученых из России и Вьетнама при участии

Коллективом ученых из России и Вьетнама при участии  В ИЭРиЖ открылась выставка живописи М.Г. Головатина "Солнце на лето, зима на мороз"

В ИЭРиЖ открылась выставка живописи М.Г. Головатина "Солнце на лето, зима на мороз" 29 декабря на ученом совете в Институте экологии растений и животных УрО РАН были вручены награды от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

29 декабря на ученом совете в Институте экологии растений и животных УрО РАН были вручены награды от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

20 декабря в Центре реабилитации хищных птиц «Холзан» состоялось предновогоднее заседание Уральского орнитологического общества.

20 декабря в Центре реабилитации хищных птиц «Холзан» состоялось предновогоднее заседание Уральского орнитологического общества. 24 декабря 2025 года в 13.30

24 декабря 2025 года в 13.30 В резиденции губернатора Свердловской области открылась выставка «Старый гербарий». Это часть гербарной коллекции из хранилищ Института экологии растений и животных УрО РАН, имеющая более чем столетнюю историю. Некоторые экземпляры датируются XIX веком, когда в Екатеринбурге только-только начинало свою деятельность Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ). Каждый гербарный лист в экспозиции снабжен не только этикеткой, на которой указана дата и место сбора, но и информацией о том, кто внес этот экземпляр в коллекцию. В экспозиции есть растения, собранные руками основателя УОЛЕ, Онисима Егоровича Клера, а также руками его близких. Но в сборе гербария участвовали и гимназисты, археологи, ссыльные, врачи, чиновники, крестьяне – эти очень разные люди стояли у истоков биологической науки на Урале.

В резиденции губернатора Свердловской области открылась выставка «Старый гербарий». Это часть гербарной коллекции из хранилищ Института экологии растений и животных УрО РАН, имеющая более чем столетнюю историю. Некоторые экземпляры датируются XIX веком, когда в Екатеринбурге только-только начинало свою деятельность Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ). Каждый гербарный лист в экспозиции снабжен не только этикеткой, на которой указана дата и место сбора, но и информацией о том, кто внес этот экземпляр в коллекцию. В экспозиции есть растения, собранные руками основателя УОЛЕ, Онисима Егоровича Клера, а также руками его близких. Но в сборе гербария участвовали и гимназисты, археологи, ссыльные, врачи, чиновники, крестьяне – эти очень разные люди стояли у истоков биологической науки на Урале.

На Среднем Урале разнообразие грибов традиционно изучают на примере широко распространенных субстратов – деревьев и трав, тогда как лианы никогда не были объектом специализированных исследований. Однако в последние 20-40 лет, в связи с потеплением климата, в парках и садах Екатеринбурга существенно увеличилось число видов и площадь лиан, а северная граница виноградарства достигла Среднего Урала. В связи с этим была поставлена задача оценить число паразитических и сапротрофных видов макро- и микроскопических видов грибов развивающихся на лианах. Тестировалась гипотеза о том, что за пределами естественных ареалов на растениях развивается меньше паразитических видов грибов.

На Среднем Урале разнообразие грибов традиционно изучают на примере широко распространенных субстратов – деревьев и трав, тогда как лианы никогда не были объектом специализированных исследований. Однако в последние 20-40 лет, в связи с потеплением климата, в парках и садах Екатеринбурга существенно увеличилось число видов и площадь лиан, а северная граница виноградарства достигла Среднего Урала. В связи с этим была поставлена задача оценить число паразитических и сапротрофных видов макро- и микроскопических видов грибов развивающихся на лианах. Тестировалась гипотеза о том, что за пределами естественных ареалов на растениях развивается меньше паразитических видов грибов.