Всероссийская конференция молодых ученых «ЭКОЛОГИЯ: ФАКТЫ, ГИПОТЕЗЫ, МОДЕЛИ», 20–24 апреля 2026 г.

Открыта регистрация на конференцию молодых ученых «Экология: факты, гипотезы, модели» 2026!

Открыта регистрация на конференцию молодых ученых «Экология: факты, гипотезы, модели» 2026!

Мероприятие завершилось просмотром документального фильма «Россия – лаборатория мира».

Поздравляем всех награжденных и желаем им, и всем, кто работает в области науки, настойчивости, удачи и дальнейших успехов!

Международная команда ученых при участии специалистов Института экологии растений и животных УрО РАН, В. А. Соколова, А. А. Соколова, И. А. Фуфачева, впервые провела масштабное исследование геномов евразийских кречетов. Результаты, опубликованные в журнале Ecologyand Evolution, раскрывают драматическую историю вида, пережившего древние оледенения, и рисуют тревожную картину его будущего в условиях стремительного потепления Арктики.

Основой исследования стали уникальные полевые материалы, собранные учеными на базе Арктического научно-исследовательского стационара (АНИС ИЭРиЖ) в ходе многолетних работ. Пробы от птиц, полученные непосредственно в местах их гнездования, обеспечили высокое качество генетического материала и репрезентативность данных для западносибирской популяции.

Кречет — идеальный индикатор здоровья арктических экосистем. Как узкоспециализированный хищник, зависящий от численности куропаток, он напрямую страдает от климатических изменений, влияющих на его кормовую базу. Исследование демонстрирует, как глубокое историческое прошлое (оледенения) и стремительное настоящее (антропогенное потепление) совместно формируют генетический облик и будущие перспективы ключевого вида.

10 февраля в краеведческом музее открылась выставка об истории Арктического научно-исследовательского стационара ИЭРиЖ УрО РАН «Летопись арктической науки. Код Шварца».

10 февраля в краеведческом музее открылась выставка об истории Арктического научно-исследовательского стационара ИЭРиЖ УрО РАН «Летопись арктической науки. Код Шварца».

Именно Станислав Семенович Шварц сказал о местоположении стационара: «Лучшего полигона для экологических исследований трудно представить...»

Экспозиция выставки показывает историю Арктического научно-исследовательского стационара (АНИС) и эволюцию методов исследования арктической природы и полевого быта исследователей через фотографии, документы, инструменты и личные вещи учёных разных лет.

И, конечно, на выставке представлена уникальная и хрупкая природа Ямала. Здесь и представители животного и растительного мира, и великолепные северные пейзажи на фотографиях.

Записаться на экскурсию в Городском краеведческом музее г. Лабытнанги можно по ссылке.

Номер открывает статья об охраняемых животных урочища Осиногорка – на этом участке смешанного леса между поймами рек Бол. Черемша и Мал. Черемша исследования ведутся с 1995 года. Эта местность является фоновой по сравнению с участками, находящимися близко к Среднеуральскому медеплавильному заводу (СУМЗ), и здесь не зафиксировано загрязнения тяжелыми металлами. Помимо многолетних токсикологических исследований, в Осиногорке ведутся наблюдения за 13 видами краснокнижных животных. Это и насекомые, такие, как обыкновенный аполлон и мнемозина, и сибирский углозуб, представитель амфибий, и ряд птиц, длиннохвостая и бородатая неясыти, осоед, седой дятел, а также млекопитающие, бурый ушан и летяга.

Номер открывает статья об охраняемых животных урочища Осиногорка – на этом участке смешанного леса между поймами рек Бол. Черемша и Мал. Черемша исследования ведутся с 1995 года. Эта местность является фоновой по сравнению с участками, находящимися близко к Среднеуральскому медеплавильному заводу (СУМЗ), и здесь не зафиксировано загрязнения тяжелыми металлами. Помимо многолетних токсикологических исследований, в Осиногорке ведутся наблюдения за 13 видами краснокнижных животных. Это и насекомые, такие, как обыкновенный аполлон и мнемозина, и сибирский углозуб, представитель амфибий, и ряд птиц, длиннохвостая и бородатая неясыти, осоед, седой дятел, а также млекопитающие, бурый ушан и летяга.

Также в журнале есть публикация, впервые свидетельствующая об обнаружении кивсяка в Оренбургской области. Приводятся сведения о редких амфибиях и рептилиях в Курганской области и о численности двух видов лебедей, шипуна и кликуна, в Челябинской области. Две публикации номера посвящены рукокрылым Курганской области, а также насекомоядным и грызунам Южного Предуралья. Кроме того, любопытна статья, в которой обобщены материалы по фауне млекопитающих Курганской области, собранные с 1992 г. по настоящее время. Интересно, что количество зафиксированных видов увеличилось с 58 до 68, что объясняется не только изменениями в составе фауны области, но и изменившимися методами исследований и уточнениями в области систематики.

Скачать журнал можно здесь.

Посмотреть все номера можно по ссылке.

13 февраля (пятница) в 15.00

13 февраля (пятница) в 15.00

В Институте экологии растений и животных УрО РАН состоится показ фильма «Россия – лаборатория мира».

Фильм посвящен ученым с международным опытом, которые предпочли проводить исследования в России. Картина будет интересна как широкой аудитории, так и профессиональному сообществу.

Проект реализован при содействии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Герои проекта: 7 российских ученых, вернувшихся работать в РФ (Санкт-Петербург; Москва; Апатиты; Сочи; Казань, Челябинск, Новосибирск) и 5 иностранных исследователей (Палестина, Италия, Германия, Франция, Швеция).

Ждем вас 13.02.2026 в 15.00 по адресу: по адресу ул. 8 Марта, 202 (вход со стороны ул. Островского).

3 февраля в Музее природы Урала состоялась встреча с председателем Центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП), легендарным спортсменом и депутатом Государственной Думы РФ Вячеславом Александровичем Фетисовым. Встреча была посвящена вопросам развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и совершенствование российского законодательства в этой сфере. Также были затронуты и другие темы, такие как водоснабжение города и «мусорную реформу».

3 февраля в Музее природы Урала состоялась встреча с председателем Центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП), легендарным спортсменом и депутатом Государственной Думы РФ Вячеславом Александровичем Фетисовым. Встреча была посвящена вопросам развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и совершенствование российского законодательства в этой сфере. Также были затронуты и другие темы, такие как водоснабжение города и «мусорную реформу».

В мероприятии участвовали представители общественности, Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, руководители ООПТ, ученые и экологи. Институт экологии растений и животных УрО РАН представляла И. А. Кузнецова, к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории эволюционной экологии.

Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере, участники выразили надежду, что рее результатом станут конкретные решения по улучшению экологической ситуации в регионе и всей России.

5 февраля состоялось торжественное награждение лауреатов премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых. В номинации «За лучшую работу в области биологических наук» премию получила Елена Викторовна Жуйкова, к.б.н., научный сотрудник лаборатории биоразнообразия растительного мира и микобиоты ИЭРиЖ УрО РАН за работу «Комплексное изучение ксилотрофных базидиомицетов Урала в связи с их значением в углеродном цикле лесных экосистем».

5 февраля состоялось торжественное награждение лауреатов премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых. В номинации «За лучшую работу в области биологических наук» премию получила Елена Викторовна Жуйкова, к.б.н., научный сотрудник лаборатории биоразнообразия растительного мира и микобиоты ИЭРиЖ УрО РАН за работу «Комплексное изучение ксилотрофных базидиомицетов Урала в связи с их значением в углеродном цикле лесных экосистем».

Елена Викторовна занимается исследованиями экологической, физиологической и генетической изменчивости разных видов ксилотрофных грибов методами экспериментальной микологии и молекулярной генетики. Реализуя биологическое горение древесины, эта группа организмов играют ключевую роль в мобилизации древесного пула углерода – второго по величине в мире и ключевого в лесах умеренной зоны Северного полушария, в том числе на Среднем Урале. Комплексное изучение самих грибов-деструкторов древесины и осуществляемых ими процессов необходимо для отслеживания потоков углекислого газа, прогнозирования углеродного баланса и влияния на эти процессы меняющегося климата.

Результаты исследований были неоднократно представлены Е.В. Жуйковой на всероссийских и международных конференциях, а также опубликованы в цикле статей. Всего по теме исследования ею опубликовано 23 научных труда, из которых 9 статей в журналах первого и третьего уровня «Белого списка» и одна глава в коллективной монографии.

Поздравляем Елену Викторовну с заслуженной наградой и желаем дальнейших успехов в научной работе!

Запись доклада А.А. Григорьева, к.с-х.н., с.н.с. лаборатории геоинфомационных технологий ИЭРиЖ УрО РАН «Экспедиция в самые северные лесные массивы планеты» на заседании Екатеринбургского отделения РБО (Екатеринбургское отделение Русского ботанического общества) 24.12.2025.

Именно в Кении, колыбели человечества, было решено провести очередную Международную мамонтовую конференцию. В ней приняли участие сотрудники ИЭРиЖ УрО РАН, Павел Андреевич Косинцев к.б.н, с.н.с. и Данияр Рашитович Хантемиров.

Именно в Кении, колыбели человечества, было решено провести очередную Международную мамонтовую конференцию. В ней приняли участие сотрудники ИЭРиЖ УрО РАН, Павел Андреевич Косинцев к.б.н, с.н.с. и Данияр Рашитович Хантемиров.

На мероприятие собрались делегаты из 19 стран: Мексики, США, Канады, Испании, Турции, Великобритании, Австрии, Польши, Нидерландов, Швеции, Финляндии, Израиля, Индии, Пакистана, Китая, Японии, Кении и России. Из России в Найроби приехали 7 участников из научных учреждений разных регионов. На конференции было представлено 46 устных и 33 постерных докладов как от ведущих мировых специалистов, так и от молодых ученых. Сотрудники ИЭРиЖ УрО РАН выступили с постерным докладом «Экология и морфология пещерных гиен из позднего плейстоцена в Северной Евразии».

Участники конференции не только прослушали и обсудили доклады, но и ознакомились с обширными археологическими, остеологическими и палеонтологическими коллекциям в Национальном Музее Кении, а также побывали на экскурсии на озеро Туркана, откуда происходит известный всему миру почти полный скелет мальчика, относимый в настоящее время к виду Homo ergaster.

Одна из высших радостей, которую дает работа в науке - общение и дружба с настоящими интеллектуальными гигантами, Учеными, которые вопреки любым трудностям, силой своего ума и воли меняют мир. Таким был Алексей Владимирович Яблоков. 3 октября ему исполнилось бы 85 лет. Алексей Геннадьевич и Ирина Антоновна Васильевы поделились своими воспоминаниями об этом выдающемся человеке.

Одна из высших радостей, которую дает работа в науке - общение и дружба с настоящими интеллектуальными гигантами, Учеными, которые вопреки любым трудностям, силой своего ума и воли меняют мир. Таким был Алексей Владимирович Яблоков. 3 октября ему исполнилось бы 85 лет. Алексей Геннадьевич и Ирина Антоновна Васильевы поделились своими воспоминаниями об этом выдающемся человеке.

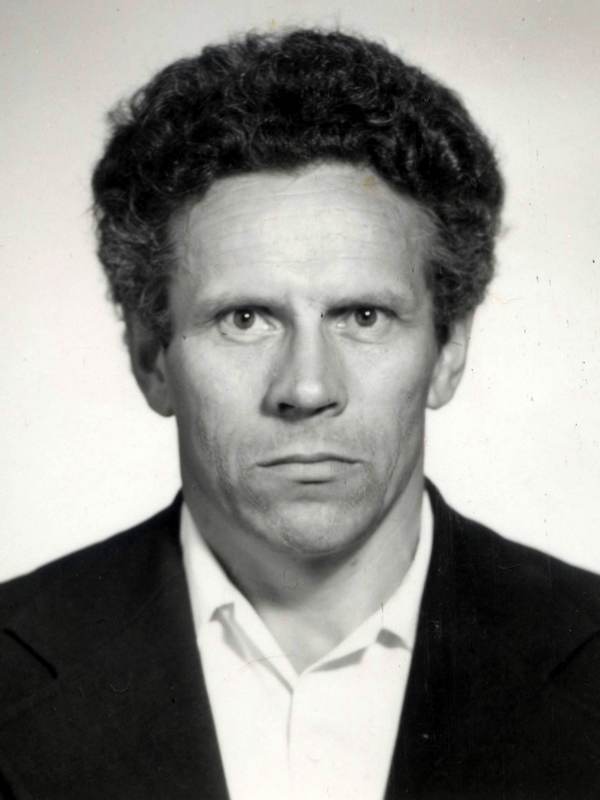

Выпускник физтеха, он начинал свою научную карьеру как инженер-физик на кафедре экспериментальной физики УПИ. В 1967 г. стал кандидатом физико-математических наук и в том же году пришел работать в лабораторию радиобиологии Института биологии УФАН в качестве уже состоявшегося специалиста по радиодозиметрии. Через 20 лет свою докторскую диссертацию он защитил уже по биологическим наукам, став одним из основателей популяционной экотоксикологии в России. Коллектив Института рад отметить 50-летие пребывания Виктора Сергеевича в своих рядах и поздравить его с этой знаменательной датой.

Выпускник физтеха, он начинал свою научную карьеру как инженер-физик на кафедре экспериментальной физики УПИ. В 1967 г. стал кандидатом физико-математических наук и в том же году пришел работать в лабораторию радиобиологии Института биологии УФАН в качестве уже состоявшегося специалиста по радиодозиметрии. Через 20 лет свою докторскую диссертацию он защитил уже по биологическим наукам, став одним из основателей популяционной экотоксикологии в России. Коллектив Института рад отметить 50-летие пребывания Виктора Сергеевича в своих рядах и поздравить его с этой знаменательной датой.

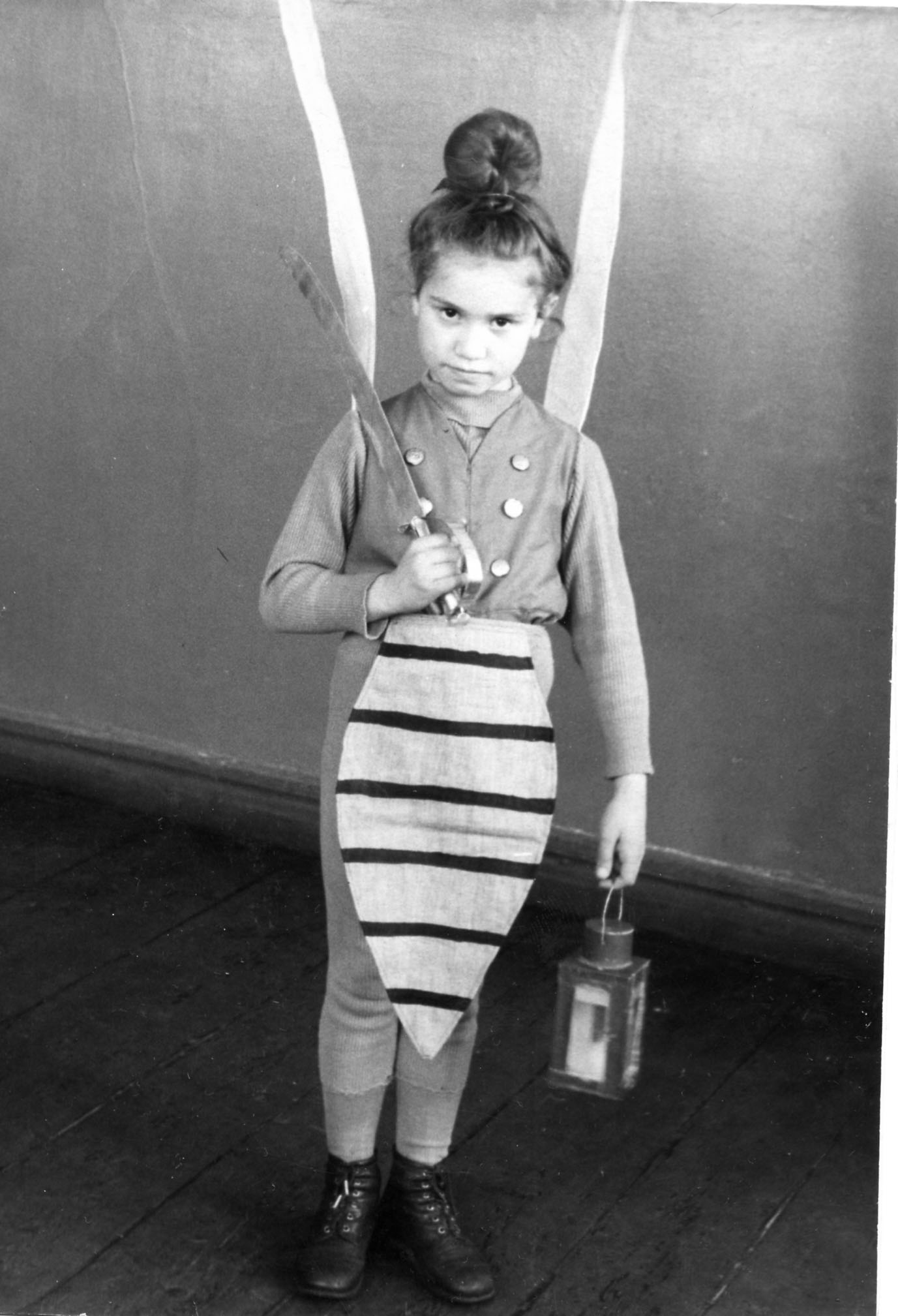

Давным-давно в школе № 1 г. Свердловска в 1-Б классе поставили спектакль «Муха-цокотуха». Кому досталась роль Комара? Любе Некрасовой!

Кто бы мог подумать, что через много лет после окончания школы, университета, она вновь встретится с Комарами. Со времени аспирантуры и по сегодняшний день её любимое семейство насекомых, иногда почти невыносимых для людей, особенно на Севере – это кровососущие комары Culicidae. Чем заниматься в аспирантуре, на каких животных проводить эксперименты, в каком месте уральского Севера изучать сообщества комаров – тогда решал Станислав Семенович Шварц.

Любовь Степановна работает в Институте экологии растений и животных 46 лет, а если прибавить три школьных года, когда она проходила «производственную практику» в виварии Александра Владимировича Покровского, то получается почти полвека!

Известный уральский териолог, кандидат биологических наук Николай Григорьевич Евдокимов отмечает свой 80-летний юбилей.

Лаборатория эволюционной экологии, а с ней и весь институт, поздравляют Николая Григорьевича с этой важной датой и желают крепкого здоровья, радости Жизни, всегдашнего искрометного юмора, хорошего настроения и удачи во всех начинаниях!

Публикуем воспоминания Юрия Филипповича Рождественского (1935-2014), на протяжении 15 лет с 1972 г. руководившего Салехардским научно-исследовательским стационаром Института в Лабытнангах. Публикуемые воспоминания отличаются искренностью, дружелюбием и вниманием к деталям, которые были свойственны Юрию Филипповичу. Воспоминания были записаны им за несколько лет до смерти, но в тот момент публикация не состоялась, а файл с записью затерялся, лишь недавно этот документ был вновь обнаружен и теперь публикуется на нашем сайте.

Публикуем воспоминания Юрия Филипповича Рождественского (1935-2014), на протяжении 15 лет с 1972 г. руководившего Салехардским научно-исследовательским стационаром Института в Лабытнангах. Публикуемые воспоминания отличаются искренностью, дружелюбием и вниманием к деталям, которые были свойственны Юрию Филипповичу. Воспоминания были записаны им за несколько лет до смерти, но в тот момент публикация не состоялась, а файл с записью затерялся, лишь недавно этот документ был вновь обнаружен и теперь публикуется на нашем сайте.