Всероссийская конференция молодых ученых «ЭКОЛОГИЯ: ФАКТЫ, ГИПОТЕЗЫ, МОДЕЛИ», 20–24 апреля 2026 г.

Открыта регистрация на конференцию молодых ученых «Экология: факты, гипотезы, модели» 2026!

Открыта регистрация на конференцию молодых ученых «Экология: факты, гипотезы, модели» 2026!

Мероприятие завершилось просмотром документального фильма «Россия – лаборатория мира».

Поздравляем всех награжденных и желаем им, и всем, кто работает в области науки, настойчивости, удачи и дальнейших успехов!

Международная команда ученых при участии специалистов Института экологии растений и животных УрО РАН, В. А. Соколова, А. А. Соколова, И. А. Фуфачева, впервые провела масштабное исследование геномов евразийских кречетов. Результаты, опубликованные в журнале Ecologyand Evolution, раскрывают драматическую историю вида, пережившего древние оледенения, и рисуют тревожную картину его будущего в условиях стремительного потепления Арктики.

Основой исследования стали уникальные полевые материалы, собранные учеными на базе Арктического научно-исследовательского стационара (АНИС ИЭРиЖ) в ходе многолетних работ. Пробы от птиц, полученные непосредственно в местах их гнездования, обеспечили высокое качество генетического материала и репрезентативность данных для западносибирской популяции.

Кречет — идеальный индикатор здоровья арктических экосистем. Как узкоспециализированный хищник, зависящий от численности куропаток, он напрямую страдает от климатических изменений, влияющих на его кормовую базу. Исследование демонстрирует, как глубокое историческое прошлое (оледенения) и стремительное настоящее (антропогенное потепление) совместно формируют генетический облик и будущие перспективы ключевого вида.

10 февраля в краеведческом музее открылась выставка об истории Арктического научно-исследовательского стационара ИЭРиЖ УрО РАН «Летопись арктической науки. Код Шварца».

10 февраля в краеведческом музее открылась выставка об истории Арктического научно-исследовательского стационара ИЭРиЖ УрО РАН «Летопись арктической науки. Код Шварца».

Именно Станислав Семенович Шварц сказал о местоположении стационара: «Лучшего полигона для экологических исследований трудно представить...»

Экспозиция выставки показывает историю Арктического научно-исследовательского стационара (АНИС) и эволюцию методов исследования арктической природы и полевого быта исследователей через фотографии, документы, инструменты и личные вещи учёных разных лет.

И, конечно, на выставке представлена уникальная и хрупкая природа Ямала. Здесь и представители животного и растительного мира, и великолепные северные пейзажи на фотографиях.

Записаться на экскурсию в Городском краеведческом музее г. Лабытнанги можно по ссылке.

Номер открывает статья об охраняемых животных урочища Осиногорка – на этом участке смешанного леса между поймами рек Бол. Черемша и Мал. Черемша исследования ведутся с 1995 года. Эта местность является фоновой по сравнению с участками, находящимися близко к Среднеуральскому медеплавильному заводу (СУМЗ), и здесь не зафиксировано загрязнения тяжелыми металлами. Помимо многолетних токсикологических исследований, в Осиногорке ведутся наблюдения за 13 видами краснокнижных животных. Это и насекомые, такие, как обыкновенный аполлон и мнемозина, и сибирский углозуб, представитель амфибий, и ряд птиц, длиннохвостая и бородатая неясыти, осоед, седой дятел, а также млекопитающие, бурый ушан и летяга.

Номер открывает статья об охраняемых животных урочища Осиногорка – на этом участке смешанного леса между поймами рек Бол. Черемша и Мал. Черемша исследования ведутся с 1995 года. Эта местность является фоновой по сравнению с участками, находящимися близко к Среднеуральскому медеплавильному заводу (СУМЗ), и здесь не зафиксировано загрязнения тяжелыми металлами. Помимо многолетних токсикологических исследований, в Осиногорке ведутся наблюдения за 13 видами краснокнижных животных. Это и насекомые, такие, как обыкновенный аполлон и мнемозина, и сибирский углозуб, представитель амфибий, и ряд птиц, длиннохвостая и бородатая неясыти, осоед, седой дятел, а также млекопитающие, бурый ушан и летяга.

Также в журнале есть публикация, впервые свидетельствующая об обнаружении кивсяка в Оренбургской области. Приводятся сведения о редких амфибиях и рептилиях в Курганской области и о численности двух видов лебедей, шипуна и кликуна, в Челябинской области. Две публикации номера посвящены рукокрылым Курганской области, а также насекомоядным и грызунам Южного Предуралья. Кроме того, любопытна статья, в которой обобщены материалы по фауне млекопитающих Курганской области, собранные с 1992 г. по настоящее время. Интересно, что количество зафиксированных видов увеличилось с 58 до 68, что объясняется не только изменениями в составе фауны области, но и изменившимися методами исследований и уточнениями в области систематики.

Скачать журнал можно здесь.

Посмотреть все номера можно по ссылке.

13 февраля (пятница) в 15.00

13 февраля (пятница) в 15.00

В Институте экологии растений и животных УрО РАН состоится показ фильма «Россия – лаборатория мира».

Фильм посвящен ученым с международным опытом, которые предпочли проводить исследования в России. Картина будет интересна как широкой аудитории, так и профессиональному сообществу.

Проект реализован при содействии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Герои проекта: 7 российских ученых, вернувшихся работать в РФ (Санкт-Петербург; Москва; Апатиты; Сочи; Казань, Челябинск, Новосибирск) и 5 иностранных исследователей (Палестина, Италия, Германия, Франция, Швеция).

Ждем вас 13.02.2026 в 15.00 по адресу: по адресу ул. 8 Марта, 202 (вход со стороны ул. Островского).

3 февраля в Музее природы Урала состоялась встреча с председателем Центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП), легендарным спортсменом и депутатом Государственной Думы РФ Вячеславом Александровичем Фетисовым. Встреча была посвящена вопросам развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и совершенствование российского законодательства в этой сфере. Также были затронуты и другие темы, такие как водоснабжение города и «мусорную реформу».

3 февраля в Музее природы Урала состоялась встреча с председателем Центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП), легендарным спортсменом и депутатом Государственной Думы РФ Вячеславом Александровичем Фетисовым. Встреча была посвящена вопросам развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и совершенствование российского законодательства в этой сфере. Также были затронуты и другие темы, такие как водоснабжение города и «мусорную реформу».

В мероприятии участвовали представители общественности, Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, руководители ООПТ, ученые и экологи. Институт экологии растений и животных УрО РАН представляла И. А. Кузнецова, к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории эволюционной экологии.

Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере, участники выразили надежду, что рее результатом станут конкретные решения по улучшению экологической ситуации в регионе и всей России.

5 февраля состоялось торжественное награждение лауреатов премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых. В номинации «За лучшую работу в области биологических наук» премию получила Елена Викторовна Жуйкова, к.б.н., научный сотрудник лаборатории биоразнообразия растительного мира и микобиоты ИЭРиЖ УрО РАН за работу «Комплексное изучение ксилотрофных базидиомицетов Урала в связи с их значением в углеродном цикле лесных экосистем».

5 февраля состоялось торжественное награждение лауреатов премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых. В номинации «За лучшую работу в области биологических наук» премию получила Елена Викторовна Жуйкова, к.б.н., научный сотрудник лаборатории биоразнообразия растительного мира и микобиоты ИЭРиЖ УрО РАН за работу «Комплексное изучение ксилотрофных базидиомицетов Урала в связи с их значением в углеродном цикле лесных экосистем».

Елена Викторовна занимается исследованиями экологической, физиологической и генетической изменчивости разных видов ксилотрофных грибов методами экспериментальной микологии и молекулярной генетики. Реализуя биологическое горение древесины, эта группа организмов играют ключевую роль в мобилизации древесного пула углерода – второго по величине в мире и ключевого в лесах умеренной зоны Северного полушария, в том числе на Среднем Урале. Комплексное изучение самих грибов-деструкторов древесины и осуществляемых ими процессов необходимо для отслеживания потоков углекислого газа, прогнозирования углеродного баланса и влияния на эти процессы меняющегося климата.

Результаты исследований были неоднократно представлены Е.В. Жуйковой на всероссийских и международных конференциях, а также опубликованы в цикле статей. Всего по теме исследования ею опубликовано 23 научных труда, из которых 9 статей в журналах первого и третьего уровня «Белого списка» и одна глава в коллективной монографии.

Поздравляем Елену Викторовну с заслуженной наградой и желаем дальнейших успехов в научной работе!

Запись доклада А.А. Григорьева, к.с-х.н., с.н.с. лаборатории геоинфомационных технологий ИЭРиЖ УрО РАН «Экспедиция в самые северные лесные массивы планеты» на заседании Екатеринбургского отделения РБО (Екатеринбургское отделение Русского ботанического общества) 24.12.2025.

Именно в Кении, колыбели человечества, было решено провести очередную Международную мамонтовую конференцию. В ней приняли участие сотрудники ИЭРиЖ УрО РАН, Павел Андреевич Косинцев к.б.н, с.н.с. и Данияр Рашитович Хантемиров.

Именно в Кении, колыбели человечества, было решено провести очередную Международную мамонтовую конференцию. В ней приняли участие сотрудники ИЭРиЖ УрО РАН, Павел Андреевич Косинцев к.б.н, с.н.с. и Данияр Рашитович Хантемиров.

На мероприятие собрались делегаты из 19 стран: Мексики, США, Канады, Испании, Турции, Великобритании, Австрии, Польши, Нидерландов, Швеции, Финляндии, Израиля, Индии, Пакистана, Китая, Японии, Кении и России. Из России в Найроби приехали 7 участников из научных учреждений разных регионов. На конференции было представлено 46 устных и 33 постерных докладов как от ведущих мировых специалистов, так и от молодых ученых. Сотрудники ИЭРиЖ УрО РАН выступили с постерным докладом «Экология и морфология пещерных гиен из позднего плейстоцена в Северной Евразии».

Участники конференции не только прослушали и обсудили доклады, но и ознакомились с обширными археологическими, остеологическими и палеонтологическими коллекциям в Национальном Музее Кении, а также побывали на экскурсии на озеро Туркана, откуда происходит известный всему миру почти полный скелет мальчика, относимый в настоящее время к виду Homo ergaster.

В международном журнале Historical Biology вышла статья об исследовании зубов древних медведей Non-occlusal incisor microwear in Ursus rossicus Borissiak, 1930 and U.k.kanivetz Vereshchagin, 1973. Ее авторы сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН: Д.О Гимранов, старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии, С.В. Зыков, старший научный сотрудник лаборатории филогенетики и биохронологии и П.А. Косинцев, старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии.

В ней речь идет о зубах малого или Русского пещерного медведя (U. rossicus) и большого или Уральского пещерного медведя (U. kanivetz). Пещерные медведи в позднем плейстоцене населяли Урал, с ними же вместе обитал и бурый медведь (U. arctos), который в статье тоже фигурирует в качестве сравнения.

Если коротко, то пища и другие факторы могут оставлять на зубах, а именно на эмали, разнообразные следы. Следы эти выглядят, как полосочки или ямочки разной величины. Количество полосочек и ямочек на зубах животных зачастую видоспецифично. Также это позволяет оценить насколько ближе или дальше друг от друга находятся изучаемые животные по своим диетическим предпочтениям.

Кроме того, изучаются данные анализа стабильных изотопов углерода и азота из тканей зуба. Изотопные сигналы или количество изотопов углерода и азота в тканях животных свидетельствуют об их количестве в объектах питания и о том, какая пища потреблялась животным. Если растительная, то будет преобладать углерод, если животные белки - азот.

Для реконструкции целостной картины пищевого поведения важно изучить морфологию зуба и не исключать особенности распространения вида.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-24-00147.

В журнале «Biodiversity Data Journal (BDJ)» опубликована статья «Spiders (Arachnida: Araneae) of PSU’s Botanical Garden (Perm, Russia)», автором которой совместно с коллегами из Перми стал А.Н. Созонтов, к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории экотоксикологии популяций и сообществ.

Эта публикация описывает открытый набор данных о пауках Ботанического сада Пермского государственного университета, собранный в ходе полевых исследований с 2012 по 2024 год.

В основе работы лежат многолетние круглогодичные исследования фауны наземных беспозвоночных Ботанического сада Пермского государственного университета, как на открытых участках, так и в оранжереях. Выполнена комплексная работа и в данную статью вошли «лишь» материалы по паукам: более 9000 экземпляров пауков, относящихся к 114 видам из 17 семейств.

Все данные уже доступны через глобальный портал о биоразнообразии GBIF (Global Biodiversity Information Facility) и значительно улучшают представления о городском биоразнообразии, сезонной и многолетней динамике пауков на Урале, их распространении, в особенности - в антропогенных ландшафтах. Отдельно обсуждаются находки чужеродных видов и их глобальное распространение.

Журнал Biodiversity Data Journal индексируется в Web of Science и Scopus.

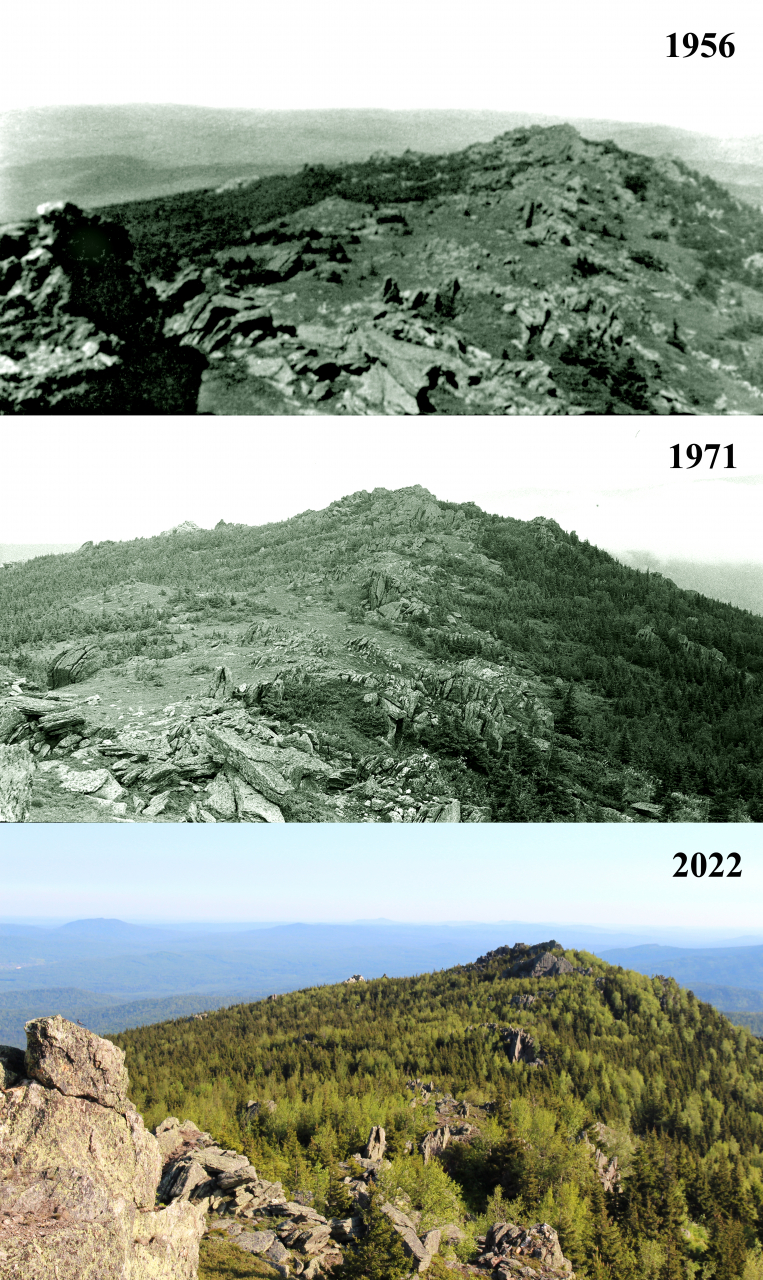

Современное изменение климата и связанные с ним риски вымирания видов – часто обсуждаемые проблемы в мировом научном сообществе. Одними из наиболее чувствительных к климатическим изменениям районов являются высокогорья. Южный Урал относится к таким горным системам, где граница леса располагается относительно высоко при незначительной высоте основных горных хребтов до 1600 м над ур. моря. В связи с этим на многих вершинах горные тундры, имеет небольшие площади. Одна из таких вершин – Дальний Таганай. Мониторингу изменений, происходящих на этой вершине Южного Урала, посвящена статья «Upward Expansion of Trees and Shrubs Leads to Alpine Tundra Contraction and Local Extinction of Species in the Southern Urals», опубликованная в журнале «Ecosystems», соавторами которой являются сотрудники ИЭРиЖ УрО РАН А.А. Григорьев, Ю.Е. Михайлов (УГЛТУ, УрФУ), Ю.В. Шалаумова, С.О. Вьюхин, Д.С. Балакин, А.И. Ермаков, М.В. Терентьева, О.В. Ерохина, П.А. Моисеев и П.П. Кудрявцев (НП Таганай).

Полученные результаты убедительно показывают, что на фоне современных изменений климата происходит не только продвижение леса выше в горы, трансформация растительного покрова и сообществ герпетобионтных беспозвоночных в горной тундре, но и локальное вымирание отдельных видов.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (грант 24-27-00338).

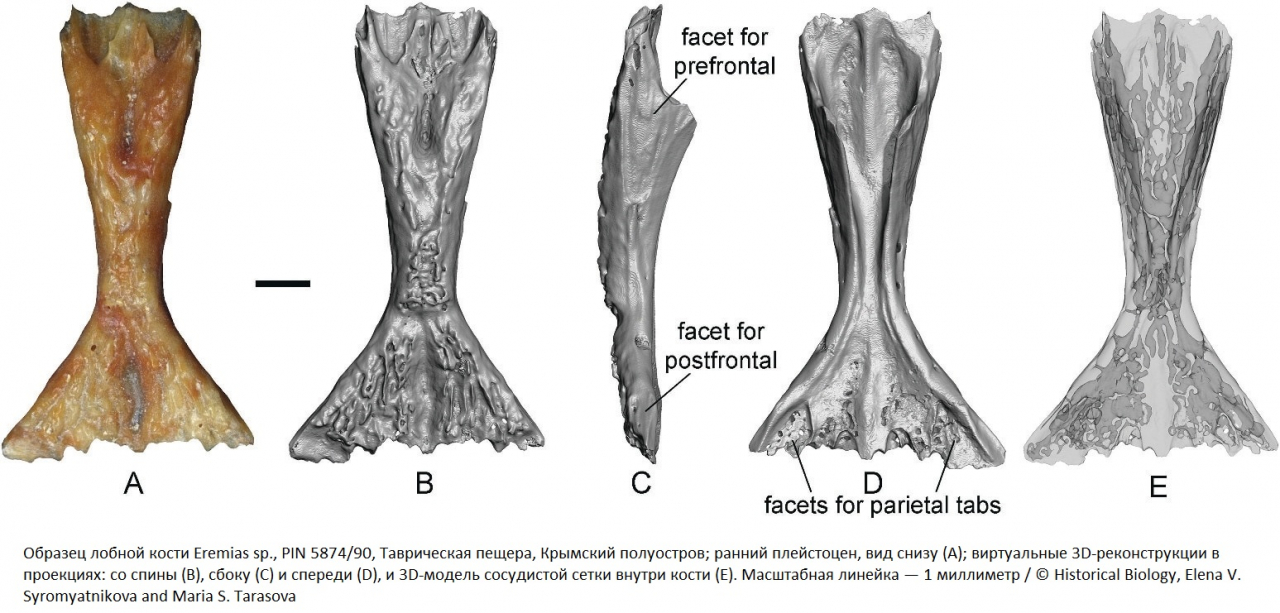

Раньше считалось, что ящурки (род мелких степных ящериц) расселились по Евразии только в голоцене, несколько тысяч лет назад. Но находка из пещеры Таврида, маленькая теменная косточка рептилии опровергла это утверждение – ведь ее возраст около 1,8-1,6 млн. лет. Находка описана Е.В. Сыромятниковой, к.б.н., с.н.с. лаборатории палеогерпетологии Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН и М.С. Тарасовой, являющейся аспирантом лаборатории палеоэкологии ИЭРИЖ УрО РАН. Статья опубликована в журнале Historical Biology https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08912963.2024.2439937?src=exp-la.

Раньше считалось, что ящурки (род мелких степных ящериц) расселились по Евразии только в голоцене, несколько тысяч лет назад. Но находка из пещеры Таврида, маленькая теменная косточка рептилии опровергла это утверждение – ведь ее возраст около 1,8-1,6 млн. лет. Находка описана Е.В. Сыромятниковой, к.б.н., с.н.с. лаборатории палеогерпетологии Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН и М.С. Тарасовой, являющейся аспирантом лаборатории палеоэкологии ИЭРИЖ УрО РАН. Статья опубликована в журнале Historical Biology https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08912963.2024.2439937?src=exp-la.

Определить, какому виду принадлежала обнаруженная кость, на данном этапе невозможно из-за недостаточной степени изученности морфологии костей ящурок. Однако наиболее вероятно, что этот фрагмент черепа принадлежал быстрой ящурке или разноцветной ящурке – оба этих вида предпочитают засушливые степные или пустынные территории, и, вероятно, в Крыму в раннем плейстоцене были соответствующие условия.

Американская норка успешный инвазионный вид, вытесняющий в Евразии местную европейскую норку. В связи с этим теоретический и практический интерес вызывает оценка адаптивного потенциала этого вида. В статье, опубликованной в Журнале общей биологии сотрудниками лаборатории эволюционной экологии ИЭРиЖ УрО РАН А.Г. Васильевым и М.В. Чибиряком в соавторстве с коллегами из Новосибирска, приведены результаты исследования одного из аспектов адаптивного потенциала – морфологической изменчивости в ответ на отбор поведенческих признаков.

Изучение механизмов доместикации животных как модели быстрых эволюционных преобразований имеет важное значение для понимания процессов эволюции. Доместикация видов некоторыми авторами рассматривается как один из аспектов прямого и косвенного антропогенного влияния на животный мир. В качестве модельного вида при изучении феномена доместикации может служить американская норка (Neogale vison).

Микроэволюционный потенциал американской норки и способность ее к быстрым селективным изменениям можно оценить на модельных животных, содержащихся на зверофермах. Наиболее подходящая модель – линии N. vison, созданные на экспериментальной звероферме ИЦиГ СО РАН (г. Новосибирск) и подвергнутые длительной селекции по признакам оборонительного поведения. Через 16–17 поколений селекция привела в одном направлении к формированию линии агрессивных норок, а в противоположном – к линии ручных. В качестве контрольной группы использовали клеточных неселектированных животных, содержавшихся одновременно с экспериментальными линиями.

Дифференциация линий агрессивных и ручных норок привела к морфологическому разрыву и соответствует уровню подвидовых различий, превышая половину средней меры морфологической дивергенции N. vison от близких видов – европейской норки Mustela lutreola и колонка M. sibirica. Морфогенетические эффекты селекции американской норки по оборонительной реакции на человека демонстрируют высокий адаптационный и эволюционный потенциалы инвазионного вида – N. vison.Экспериментальная доместикация американской норки позволила моделировать эволюционно-экологической процесс быстрых морфогенетических и функциональных перестроек инвазионного вида.