Всероссийская конференция молодых ученых «ЭКОЛОГИЯ: ФАКТЫ, ГИПОТЕЗЫ, МОДЕЛИ», 20–24 апреля 2026 г.

Открыта регистрация на конференцию молодых ученых «Экология: факты, гипотезы, модели» 2026!

Открыта регистрация на конференцию молодых ученых «Экология: факты, гипотезы, модели» 2026!

Мероприятие завершилось просмотром документального фильма «Россия – лаборатория мира».

Поздравляем всех награжденных и желаем им, и всем, кто работает в области науки, настойчивости, удачи и дальнейших успехов!

Международная команда ученых при участии специалистов Института экологии растений и животных УрО РАН, В. А. Соколова, А. А. Соколова, И. А. Фуфачева, впервые провела масштабное исследование геномов евразийских кречетов. Результаты, опубликованные в журнале Ecologyand Evolution, раскрывают драматическую историю вида, пережившего древние оледенения, и рисуют тревожную картину его будущего в условиях стремительного потепления Арктики.

Основой исследования стали уникальные полевые материалы, собранные учеными на базе Арктического научно-исследовательского стационара (АНИС ИЭРиЖ) в ходе многолетних работ. Пробы от птиц, полученные непосредственно в местах их гнездования, обеспечили высокое качество генетического материала и репрезентативность данных для западносибирской популяции.

Кречет — идеальный индикатор здоровья арктических экосистем. Как узкоспециализированный хищник, зависящий от численности куропаток, он напрямую страдает от климатических изменений, влияющих на его кормовую базу. Исследование демонстрирует, как глубокое историческое прошлое (оледенения) и стремительное настоящее (антропогенное потепление) совместно формируют генетический облик и будущие перспективы ключевого вида.

10 февраля в краеведческом музее открылась выставка об истории Арктического научно-исследовательского стационара ИЭРиЖ УрО РАН «Летопись арктической науки. Код Шварца».

10 февраля в краеведческом музее открылась выставка об истории Арктического научно-исследовательского стационара ИЭРиЖ УрО РАН «Летопись арктической науки. Код Шварца».

Именно Станислав Семенович Шварц сказал о местоположении стационара: «Лучшего полигона для экологических исследований трудно представить...»

Экспозиция выставки показывает историю Арктического научно-исследовательского стационара (АНИС) и эволюцию методов исследования арктической природы и полевого быта исследователей через фотографии, документы, инструменты и личные вещи учёных разных лет.

И, конечно, на выставке представлена уникальная и хрупкая природа Ямала. Здесь и представители животного и растительного мира, и великолепные северные пейзажи на фотографиях.

Записаться на экскурсию в Городском краеведческом музее г. Лабытнанги можно по ссылке.

Номер открывает статья об охраняемых животных урочища Осиногорка – на этом участке смешанного леса между поймами рек Бол. Черемша и Мал. Черемша исследования ведутся с 1995 года. Эта местность является фоновой по сравнению с участками, находящимися близко к Среднеуральскому медеплавильному заводу (СУМЗ), и здесь не зафиксировано загрязнения тяжелыми металлами. Помимо многолетних токсикологических исследований, в Осиногорке ведутся наблюдения за 13 видами краснокнижных животных. Это и насекомые, такие, как обыкновенный аполлон и мнемозина, и сибирский углозуб, представитель амфибий, и ряд птиц, длиннохвостая и бородатая неясыти, осоед, седой дятел, а также млекопитающие, бурый ушан и летяга.

Номер открывает статья об охраняемых животных урочища Осиногорка – на этом участке смешанного леса между поймами рек Бол. Черемша и Мал. Черемша исследования ведутся с 1995 года. Эта местность является фоновой по сравнению с участками, находящимися близко к Среднеуральскому медеплавильному заводу (СУМЗ), и здесь не зафиксировано загрязнения тяжелыми металлами. Помимо многолетних токсикологических исследований, в Осиногорке ведутся наблюдения за 13 видами краснокнижных животных. Это и насекомые, такие, как обыкновенный аполлон и мнемозина, и сибирский углозуб, представитель амфибий, и ряд птиц, длиннохвостая и бородатая неясыти, осоед, седой дятел, а также млекопитающие, бурый ушан и летяга.

Также в журнале есть публикация, впервые свидетельствующая об обнаружении кивсяка в Оренбургской области. Приводятся сведения о редких амфибиях и рептилиях в Курганской области и о численности двух видов лебедей, шипуна и кликуна, в Челябинской области. Две публикации номера посвящены рукокрылым Курганской области, а также насекомоядным и грызунам Южного Предуралья. Кроме того, любопытна статья, в которой обобщены материалы по фауне млекопитающих Курганской области, собранные с 1992 г. по настоящее время. Интересно, что количество зафиксированных видов увеличилось с 58 до 68, что объясняется не только изменениями в составе фауны области, но и изменившимися методами исследований и уточнениями в области систематики.

Скачать журнал можно здесь.

Посмотреть все номера можно по ссылке.

13 февраля (пятница) в 15.00

13 февраля (пятница) в 15.00

В Институте экологии растений и животных УрО РАН состоится показ фильма «Россия – лаборатория мира».

Фильм посвящен ученым с международным опытом, которые предпочли проводить исследования в России. Картина будет интересна как широкой аудитории, так и профессиональному сообществу.

Проект реализован при содействии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Герои проекта: 7 российских ученых, вернувшихся работать в РФ (Санкт-Петербург; Москва; Апатиты; Сочи; Казань, Челябинск, Новосибирск) и 5 иностранных исследователей (Палестина, Италия, Германия, Франция, Швеция).

Ждем вас 13.02.2026 в 15.00 по адресу: по адресу ул. 8 Марта, 202 (вход со стороны ул. Островского).

3 февраля в Музее природы Урала состоялась встреча с председателем Центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП), легендарным спортсменом и депутатом Государственной Думы РФ Вячеславом Александровичем Фетисовым. Встреча была посвящена вопросам развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и совершенствование российского законодательства в этой сфере. Также были затронуты и другие темы, такие как водоснабжение города и «мусорную реформу».

3 февраля в Музее природы Урала состоялась встреча с председателем Центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП), легендарным спортсменом и депутатом Государственной Думы РФ Вячеславом Александровичем Фетисовым. Встреча была посвящена вопросам развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и совершенствование российского законодательства в этой сфере. Также были затронуты и другие темы, такие как водоснабжение города и «мусорную реформу».

В мероприятии участвовали представители общественности, Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, руководители ООПТ, ученые и экологи. Институт экологии растений и животных УрО РАН представляла И. А. Кузнецова, к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории эволюционной экологии.

Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере, участники выразили надежду, что рее результатом станут конкретные решения по улучшению экологической ситуации в регионе и всей России.

5 февраля состоялось торжественное награждение лауреатов премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых. В номинации «За лучшую работу в области биологических наук» премию получила Елена Викторовна Жуйкова, к.б.н., научный сотрудник лаборатории биоразнообразия растительного мира и микобиоты ИЭРиЖ УрО РАН за работу «Комплексное изучение ксилотрофных базидиомицетов Урала в связи с их значением в углеродном цикле лесных экосистем».

5 февраля состоялось торжественное награждение лауреатов премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых. В номинации «За лучшую работу в области биологических наук» премию получила Елена Викторовна Жуйкова, к.б.н., научный сотрудник лаборатории биоразнообразия растительного мира и микобиоты ИЭРиЖ УрО РАН за работу «Комплексное изучение ксилотрофных базидиомицетов Урала в связи с их значением в углеродном цикле лесных экосистем».

Елена Викторовна занимается исследованиями экологической, физиологической и генетической изменчивости разных видов ксилотрофных грибов методами экспериментальной микологии и молекулярной генетики. Реализуя биологическое горение древесины, эта группа организмов играют ключевую роль в мобилизации древесного пула углерода – второго по величине в мире и ключевого в лесах умеренной зоны Северного полушария, в том числе на Среднем Урале. Комплексное изучение самих грибов-деструкторов древесины и осуществляемых ими процессов необходимо для отслеживания потоков углекислого газа, прогнозирования углеродного баланса и влияния на эти процессы меняющегося климата.

Результаты исследований были неоднократно представлены Е.В. Жуйковой на всероссийских и международных конференциях, а также опубликованы в цикле статей. Всего по теме исследования ею опубликовано 23 научных труда, из которых 9 статей в журналах первого и третьего уровня «Белого списка» и одна глава в коллективной монографии.

Поздравляем Елену Викторовну с заслуженной наградой и желаем дальнейших успехов в научной работе!

Запись доклада А.А. Григорьева, к.с-х.н., с.н.с. лаборатории геоинфомационных технологий ИЭРиЖ УрО РАН «Экспедиция в самые северные лесные массивы планеты» на заседании Екатеринбургского отделения РБО (Екатеринбургское отделение Русского ботанического общества) 24.12.2025.

Именно в Кении, колыбели человечества, было решено провести очередную Международную мамонтовую конференцию. В ней приняли участие сотрудники ИЭРиЖ УрО РАН, Павел Андреевич Косинцев к.б.н, с.н.с. и Данияр Рашитович Хантемиров.

Именно в Кении, колыбели человечества, было решено провести очередную Международную мамонтовую конференцию. В ней приняли участие сотрудники ИЭРиЖ УрО РАН, Павел Андреевич Косинцев к.б.н, с.н.с. и Данияр Рашитович Хантемиров.

На мероприятие собрались делегаты из 19 стран: Мексики, США, Канады, Испании, Турции, Великобритании, Австрии, Польши, Нидерландов, Швеции, Финляндии, Израиля, Индии, Пакистана, Китая, Японии, Кении и России. Из России в Найроби приехали 7 участников из научных учреждений разных регионов. На конференции было представлено 46 устных и 33 постерных докладов как от ведущих мировых специалистов, так и от молодых ученых. Сотрудники ИЭРиЖ УрО РАН выступили с постерным докладом «Экология и морфология пещерных гиен из позднего плейстоцена в Северной Евразии».

Участники конференции не только прослушали и обсудили доклады, но и ознакомились с обширными археологическими, остеологическими и палеонтологическими коллекциям в Национальном Музее Кении, а также побывали на экскурсии на озеро Туркана, откуда происходит известный всему миру почти полный скелет мальчика, относимый в настоящее время к виду Homo ergaster.

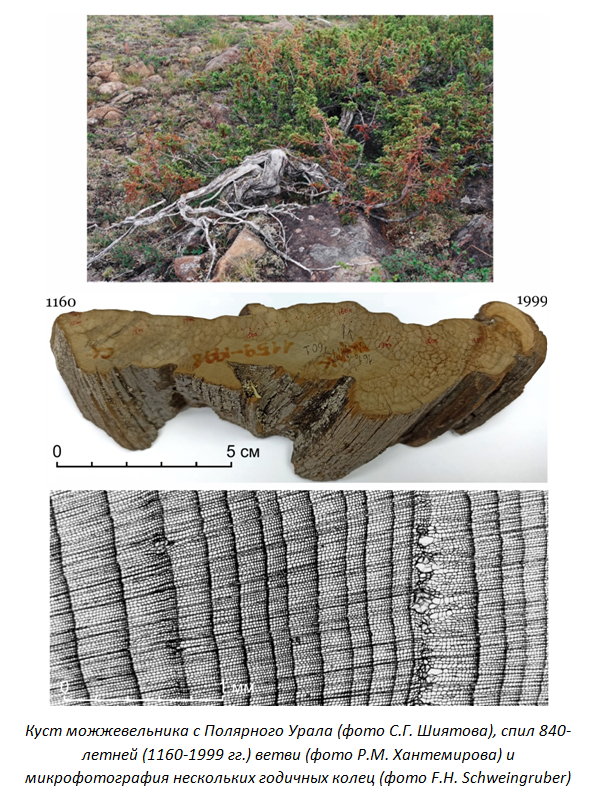

Самым долгоживущим древесным видом в Арктике является можжевельник обыкновенный (Juniperus communis). Такой вывод сделали дендрохронологи на основе анализа годичных колец у представителей этого вида, произрастающих в приполярных районах. Возраст старейшего можжевелового куста, который был найден на севере Финляндии, составляет 1647 лет. На Полярном Урале самый старый можжевельник прожил в два раза меньше, тем не менее, он является самым долгоживущим организмом на Урале. Результаты исследований можжевельников-долгожителей с участием сотрудников лаборатории дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН, Л.А. Горлановой и Р.М. Хантемирова опубликованы в журнале Ecology.

Определение максимального возраста можжевельника обыкновенного важно для понимания истории этого вида, стратегии его выживания, для разработки мер по его охране. А для дендрохронологов важна в первую очередь информация о потенциале данного вида для реконструкции истории природной среды. Одним из важных параметров при оценке этого потенциала является продолжительность жизни отдельных особей и сохранность древесины ветвей давно погибших можжевельников. В этом отношении Полярный Урал предоставляет больше возможностей, чем районы на севере Швеции и почти не уступает северу Финляндии. В горах Полярного Урала усохшие ветви можжевельника могут сохраняться в течение многих столетий. Поэтому с помощью годичных колец полярноуральского можжевельника можно восстановить историю климата почти за 1350 лет, начиная с 641 года. Сотрудники лаборатории дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН еще четверть века назад выяснили, что ширина колец этого вида достаточно хорошо отражает изменения раннелетних температур. Особенно ценным оказалось обнаруженное свойство колец можжевельника чутко реагировать на экстремальные температурные события в течение всей жизни кустарника, в то время как у деревьев чувствительность к экстремумам с возрастом снижается.

Теперь, когда выявлен потенциал этого вида для обширной территории Арктики, есть резон вернуться к дендрохронологическим исследованиям можжевельника уже в широком пространственном масштабе в составе международной коллаборации.

В рамках выполнения гранта РНФ (24-27-00338) коллективом сотрудников лаборатории геоинформационных технологий Института экологии растений и животных Григорьевым А.А., Вьюхиным С.О. и Терентьевой М.В. в июне 2024 г. был полностью пройден хр. Машак с восхождением на все вершины, с целью определения территории, занятой горной тундрой, поиска повторных ландшафтных фотоснимков и составления списков видов.

В течении пяти дней было обследовано 9 вершин (г. Медвежья, г. Ягодная, г. Кобея, г. Широкая, г. 1303,9 м., г. 1333,6 м., г. Машак, г. Угловой Машак, г. Южный Машак). Отмечены виды, формирующие основные горно-тундровые сообщества, виды, произрастающие исключительно в горной тундре, а также виды, указывающие на олуговение вершин. Сделаны повторные фотографии на основе фотографий Игошиной К.Н.

Наиболее богатой по числу видов оказалась вершина 1333,6 м – 52 вида, 20 из них не были отмечены ни на одной другой вершине. Северная часть вершины только по склону была покрыта тундрой, на вершине господствовали луговые и лесные виды (горец альпийский, лютик едкий, герань лесная, подмаренник и др.). Однако в центре северной части вершины было скалистое возвышение с видами, не отмечаемыми ни на одной другой вершине: лук, кортузаматиолли, гвоздика иглолистная, минуарция, остролодочник, козелец. В перевале между северной и южной частями вершины на склоне произрастает башмачок капельный. На южной части вершины отмечаются горно-тундровые сообщества с ивами (ива сизая и ива черничная).

К настоящему времени горные тундры на г. Машак, г. Ягодная, г. Харитонова прекратили свое существование вследствие продвижения древесной растительности выше в горы. По полученным расчетам все вершины хр. Машак потеряли более половины площадей занятых горно-тундровыми сообществами на середину ХХ века.

Биологические инвазии, то есть нашествия чужеродных видов с последующей вспышкой массового размножения, – одна из самых серьезных экологических и экономических проблем XXI века, одно из самых тяжелых последствий глобализации. Широко известны примеры внедрения в естественные экосистемы инвазионных видов растений и животных, тогда как представителям Царства Грибов уделяется меньше внимания. Однако именно на активную деятельность инвазионных фитопатогенных грибов приходится до 20% экономических потерь российских аграриев. С каждым годом эта цифра растет в связи с более широким расселением чужеродных видов. Многие из таких видов уже натурализовались в отдельных регионах страны и начали внедряться в естественные экосистемы.

Биологические инвазии, то есть нашествия чужеродных видов с последующей вспышкой массового размножения, – одна из самых серьезных экологических и экономических проблем XXI века, одно из самых тяжелых последствий глобализации. Широко известны примеры внедрения в естественные экосистемы инвазионных видов растений и животных, тогда как представителям Царства Грибов уделяется меньше внимания. Однако именно на активную деятельность инвазионных фитопатогенных грибов приходится до 20% экономических потерь российских аграриев. С каждым годом эта цифра растет в связи с более широким расселением чужеродных видов. Многие из таких видов уже натурализовались в отдельных регионах страны и начали внедряться в естественные экосистемы.

В лесных регионах число чужеродных видов микро- и макромицетов растет по экспоненте. Однако из высокоширотных регионов информация крайне фрагментирована. Имеются отрывочные сведения из Мурманской области, а также приуральского сектора Ямало-Ненецкого автономного округа. Восточнее, для обширных арктических территорий Сибири, информация о находках чужеродных грибов отсутствует.

В июле–августе 2024 г. в рамках выполнения проекта Российского Научного Фонда (24-24-00271) ведущий научный сотрудник лаборатории биоразнообразия растительного мира и микобиоты Института экологии растений и животных УрО РАН доктор биологических наук Ширяев Антон Григорьевич и аспирант Будимиров Александр Сергеевич проводили микологические исследования в Долгано-Ненецком автономном округе (Красноярский край), включая урбанизированные территории города Норильск и соседних населенных пунктов.

Сотрудники лаборатории дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН и лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ, лаб.-иссл. В.А. Бессонова, к.б.н., н.с. Л.А. Горланова, д.б.н., в.н.с. Р.М. Хантемиров, на основе анализа годичных колец полуископаемых деревьев Ямала определили точную дату извержения вулкана Кикай. Эта дата, 5283 год до н.э., может стать временным маркером для синхронизации хронологий вулканических извержений, полученных на основе изучения других источников данных. Исследование опубликовано в журнале Dendrochronologia.

При изучении процессов далекого прошлого часто бывает трудно понять, в какой последовательности шли события, сведения о которых получены из разных источников. Например, не всегда удается понять, в чем причины гибели той или иной древней цивилизации – связаны ли они с катастрофическими природными явлениями или вызваны политическими причинами. Основная проблема состоит в точной привязке природных и социальных событий к абсолютным датам. То есть необходимы маркеры времени, с которыми можно было бы соотнести разного рода хронологии. Такими маркерами могут быть события, последствия которых имели глобальный масштаб – например, вулканические извержения.

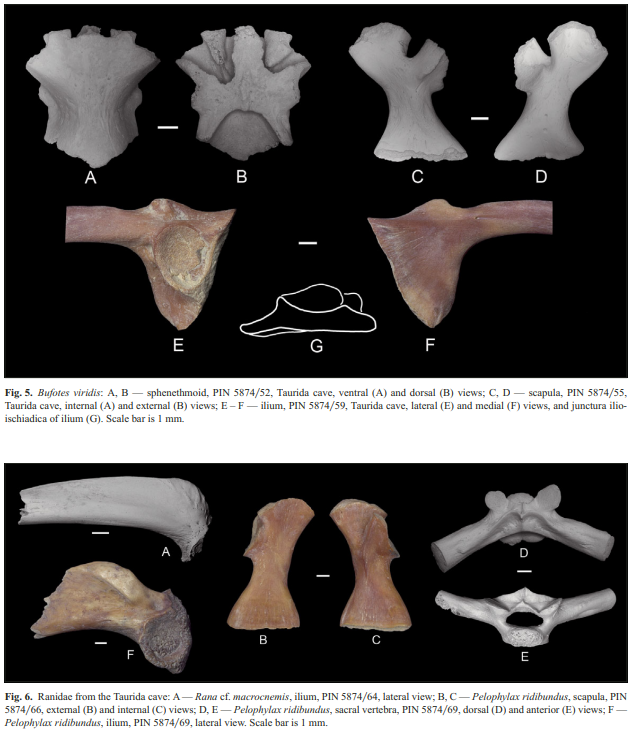

В новом выпуске журнала «Russian Journal of Herpetology» опубликована статья «A Pleistocene Amphibian Assemblage of the Taurida Cave, Crimea», соавтором которой стала Мария Сергеевна Тарасова, инженер 1 категории лаборатории палеоэкологии ИЭРИЖ УрО РАН. В статье описываются костные остатки земноводных из ранне- и среднеплейстоценовых отложений пещеры Таврида. Эта пещера расположена в Белогорском районе Крыма, близ поселка Зуя. С 2018 г. сотрудники лаборатории палеэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН совместно с коллегами из Палеонтологического института (Москва) проводят в ней раскопки.

Установлено, что в раннем плейстоцене на Крымском полуострове совместно обитали 4 вида амфибий: представитель рода гладкие тритоны Lissotriton sp., монгольская жаба Strauchbufo raddei, малоазиатская лягушка Rana cf. macrocnemis и озерная лягушка Pelophylax ridibundus. Из вышеперечисленных видов только озерная лягушка доживает на этой территории до конца среднего плейстоцена. Тогда же в Крым проникает зеленая жаба Bufotes viridis. Оба вида широко распространены на полуострове и в настоящее время.

Помимо озерной лягушки и зеленой жабы на сегодняшний день в Крыму встречаются тритон Карелина, чесночница Палласа и восточная квакша. Однако три последних отсутствуют в отложениях Тавриды. С наибольшей вероятностью это обусловлено более поздней колонизацией полуостров этими видами.

На данный момент пещера Таврида представляет собой единственный известный комплекс плейстоценовых амфибий Крыма.