Выставка «Старый гербарий» в резиденции губернатора

В резиденции губернатора Свердловской области открылась выставка «Старый гербарий». Это часть гербарной коллекции из хранилищ Института экологии растений и животных УрО РАН, имеющая более чем столетнюю историю. Некоторые экземпляры датируются XIX веком, когда в Екатеринбурге только-только начинало свою деятельность Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ). Каждый гербарный лист в экспозиции снабжен не только этикеткой, на которой указана дата и место сбора, но и информацией о том, кто внес этот экземпляр в коллекцию. В экспозиции есть растения, собранные руками основателя УОЛЕ, Онисима Егоровича Клера, а также руками его близких. Но в сборе гербария участвовали и гимназисты, археологи, ссыльные, врачи, чиновники, крестьяне – эти очень разные люди стояли у истоков биологической науки на Урале.

В резиденции губернатора Свердловской области открылась выставка «Старый гербарий». Это часть гербарной коллекции из хранилищ Института экологии растений и животных УрО РАН, имеющая более чем столетнюю историю. Некоторые экземпляры датируются XIX веком, когда в Екатеринбурге только-только начинало свою деятельность Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ). Каждый гербарный лист в экспозиции снабжен не только этикеткой, на которой указана дата и место сбора, но и информацией о том, кто внес этот экземпляр в коллекцию. В экспозиции есть растения, собранные руками основателя УОЛЕ, Онисима Егоровича Клера, а также руками его близких. Но в сборе гербария участвовали и гимназисты, археологи, ссыльные, врачи, чиновники, крестьяне – эти очень разные люди стояли у истоков биологической науки на Урале.

Марина Юрьевна Михайлова, искусствовед, создатель выставки:

- Мне давно хотелось сделать именно такую выставку, но я не знала, куда с этим можно обратиться. К счастью, меня познакомили с Николаем Геннадьевичем Ерохиным, заведующим музеем ИЭРиЖ УрО РАН. Он предоставил не только сами экспонаты, но о большой объем интереснейшей информации о них. В результате нашего сотрудничества с Николаем Геннадьевичем родилась эта выставка.

26-28 ноября в Сочи состоялся юбилейный V Конгресс молодых ученых. Представителями от Института экологии растений и животных на конгрессе были

26-28 ноября в Сочи состоялся юбилейный V Конгресс молодых ученых. Представителями от Института экологии растений и животных на конгрессе были  По итогам конкурса 2025 года на получение грантов Российского научного фонда приоритетного направления деятельности Российского научного фонда «Поддержка проведения научных исследований и развития научных коллективов, занимающих лидирующие позиции в определенных областях науки» победили четыре проекта сотрудников ИЭРиЖ УрО РАН:

По итогам конкурса 2025 года на получение грантов Российского научного фонда приоритетного направления деятельности Российского научного фонда «Поддержка проведения научных исследований и развития научных коллективов, занимающих лидирующие позиции в определенных областях науки» победили четыре проекта сотрудников ИЭРиЖ УрО РАН: Первая часть мероприятия была посвящена записи голосов птиц.

Первая часть мероприятия была посвящена записи голосов птиц.  Мероприятие, прошедшее 17-18 ноября, было посвящено подведению итогов полевого сезона и результатов лабораторных исследований 2025 года. В совещании приняло участие 59 человек, из них 16 человек в очной форме. Кроме сотрудников ИЭРиЖ УрО РАН в работе приняли участие сотрудники из 15 научных и образовательных учреждений.

Мероприятие, прошедшее 17-18 ноября, было посвящено подведению итогов полевого сезона и результатов лабораторных исследований 2025 года. В совещании приняло участие 59 человек, из них 16 человек в очной форме. Кроме сотрудников ИЭРиЖ УрО РАН в работе приняли участие сотрудники из 15 научных и образовательных учреждений. Российский центр научной информации (РЦНИ) актуализировал Единый государственный перечень научных изданий — «Белый список» научных журналов (протоколы заседаний Межведомственной рабочей группы по формированию и актуализации «Белого списка» научных журналов № ДС/110-пр от 17.07.2025 и ДС/122-пр от 09.09.2025). Обновлённая версия «Белого списка» отдаёт явный приоритет публикациям в отечественных научных журналах. Практически все они поднялись на один уровень, некоторые — на два.

Российский центр научной информации (РЦНИ) актуализировал Единый государственный перечень научных изданий — «Белый список» научных журналов (протоколы заседаний Межведомственной рабочей группы по формированию и актуализации «Белого списка» научных журналов № ДС/110-пр от 17.07.2025 и ДС/122-пр от 09.09.2025). Обновлённая версия «Белого списка» отдаёт явный приоритет публикациям в отечественных научных журналах. Практически все они поднялись на один уровень, некоторые — на два. 11 ноября сотрудник института

11 ноября сотрудник института  22-23 ноября в актовом зале Института с научно-популярными лекциями для школьников и взрослых выступили сотрудники ИЭРиЖ и приглашенные лекторы.

22-23 ноября в актовом зале Института с научно-популярными лекциями для школьников и взрослых выступили сотрудники ИЭРиЖ и приглашенные лекторы. 24 ноября в банкетном зале Института экологии растений и животных УрО РАН открылась выставка «Редкие растения Урала: рисунок vs фотография».

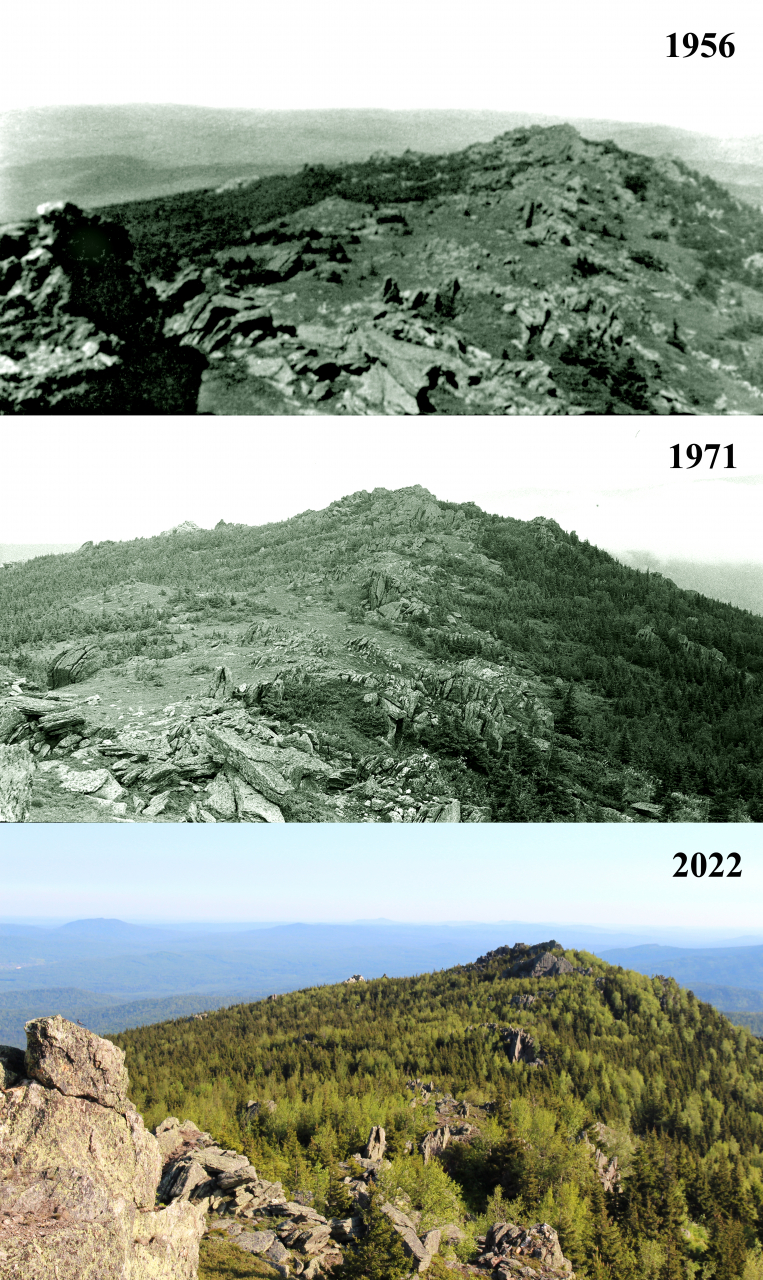

24 ноября в банкетном зале Института экологии растений и животных УрО РАН открылась выставка «Редкие растения Урала: рисунок vs фотография». Сотрудники Института экологии растений и животных приняли участие в VII Всероссийской научной конференции с международным участием «Динамика экосистем в голоцене», посвященной 70-летию Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), которая прошла 20-24 октября 2025 года в г. Пермь. На конференции были представлены доклады, касающиеся истории экосистем Евразии в голоцене, в том числе климатических изменений, экстремальных явлений, антропогенных факторов и истории природопользования, палеогеографии и климатостратиграфии голоцена. В рамках конференции сотрудниками Института было представлено в общей сложности 14 докладов!

Сотрудники Института экологии растений и животных приняли участие в VII Всероссийской научной конференции с международным участием «Динамика экосистем в голоцене», посвященной 70-летию Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), которая прошла 20-24 октября 2025 года в г. Пермь. На конференции были представлены доклады, касающиеся истории экосистем Евразии в голоцене, в том числе климатических изменений, экстремальных явлений, антропогенных факторов и истории природопользования, палеогеографии и климатостратиграфии голоцена. В рамках конференции сотрудниками Института было представлено в общей сложности 14 докладов!

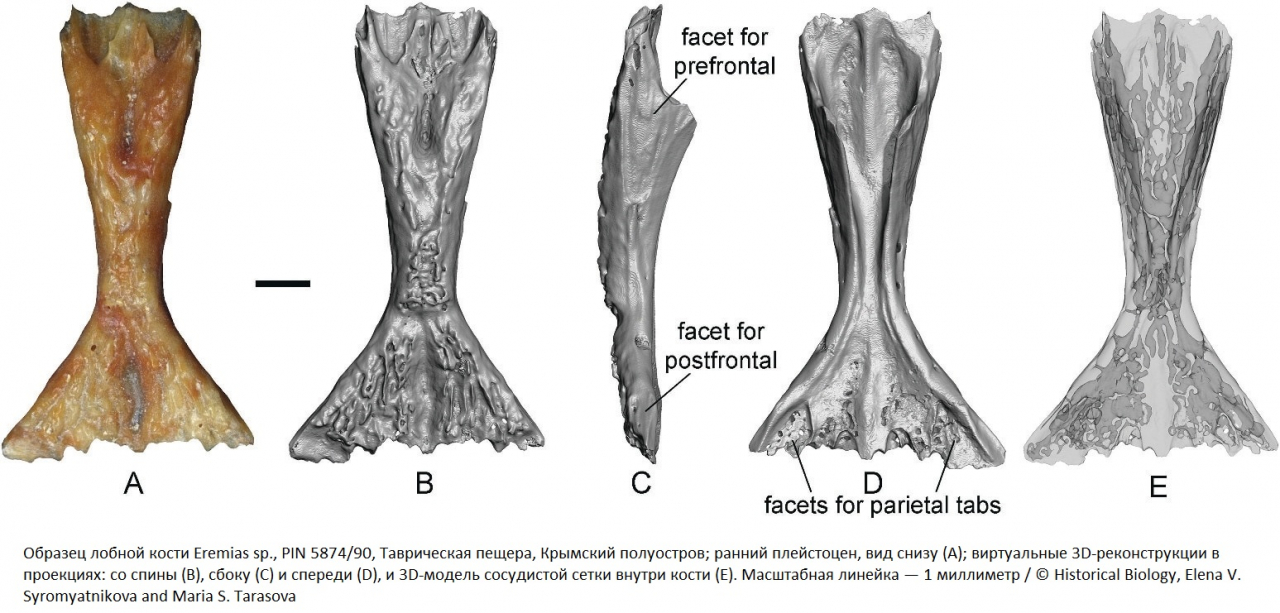

Раньше считалось, что ящурки (род мелких степных ящериц) расселились по Евразии только в голоцене, несколько тысяч лет назад. Но находка из пещеры Таврида, маленькая теменная косточка рептилии опровергла это утверждение – ведь ее возраст около 1,8-1,6 млн. лет. Находка описана Е.В. Сыромятниковой, к.б.н., с.н.с. лаборатории палеогерпетологии Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН и

Раньше считалось, что ящурки (род мелких степных ящериц) расселились по Евразии только в голоцене, несколько тысяч лет назад. Но находка из пещеры Таврида, маленькая теменная косточка рептилии опровергла это утверждение – ведь ее возраст около 1,8-1,6 млн. лет. Находка описана Е.В. Сыромятниковой, к.б.н., с.н.с. лаборатории палеогерпетологии Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН и