20 декабря в Центре реабилитации хищных птиц «Холзан» состоялось предновогоднее заседание Уральского орнитологического общества.

20 декабря в Центре реабилитации хищных птиц «Холзан» состоялось предновогоднее заседание Уральского орнитологического общества.

На заседании Светлана Погудина показала участникам календарь с фотографиями сокола балобана, созданный Магнитогорским металлургическим комбинатом. Она ещё раз напомнила о состоявшемся уже не первый год выпуске балобанов, проекте, реализованном в этом году сразу в двух областях. А приятным бонусом стал пилотный экземпляр новогодней полиграфической продукции - календаря, созданного на основе фотосопровождения проекта фотографом Игорем Деревсковым

Специалист первой категории центра «Холзан» Анастасия Ширшова и фотограф Виктор Конев рассказали о другом проекте – выпуске птенцов филина в природном парке «Бажовские места». Они показали фотографии и видео и пригласили волонтеров поучаствовать в этом интереснейшем проекте в следующем году.

Александра Хлопотова, и.о. директора и Михаил Шершнев, научный сотрудник Висимского государственного природного биосферного заповедника рассказали о своем исследовании гнездования сокола сапсана на Урале. Отдельная тема работы, получившая поддержку Президентского фонда природы на 2025-2027-й годы – охватывает другие виды животных, наведывающиеся к гнезду сапсана. Это и вороны, с которыми сокол конкурирует за место гнездования, и, неожиданно, белки, дятлы, летучие мыши, и куницы. Можно ли считать сапсана «средообразующим» видом в местах своего многолетнего обитания, или его роль не столь значительна – предстоит оценить по итогам двух полевых сезонов.

Помимо доклада участники душевно пообщались за праздничным столом, поделились друг с другом своими наблюдениями и планами на следующий сезон.

Фото встречи смотрите здесь.

Следующая встреча состоится 23 января 2026 года.

21 января в России отмечается День аспиранта! И это отличный повод рассказать об аспирантах ИЭРиЖ УрО РАН

21 января в России отмечается День аспиранта! И это отличный повод рассказать об аспирантах ИЭРиЖ УрО РАН

Специалист по связям с общественностью ИЭРиЖ УрО РАН

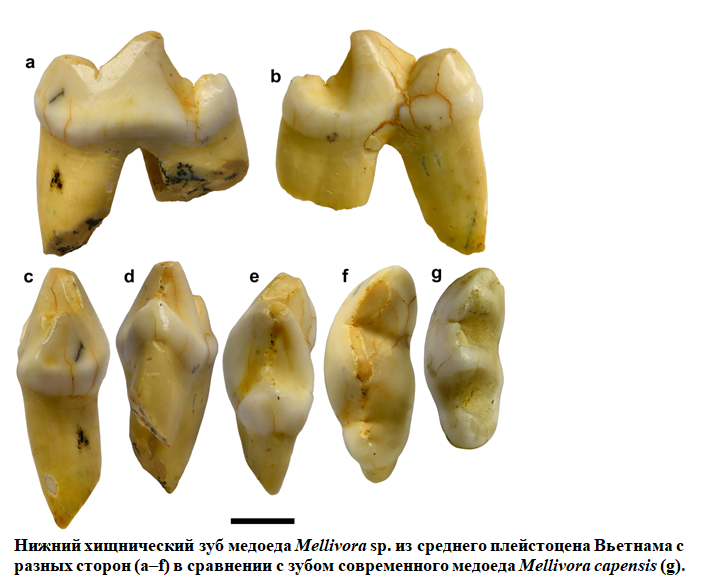

Специалист по связям с общественностью ИЭРиЖ УрО РАН  Коллективом ученых из России и Вьетнама при участии

Коллективом ученых из России и Вьетнама при участии  В ИЭРиЖ открылась выставка живописи М.Г. Головатина "Солнце на лето, зима на мороз"

В ИЭРиЖ открылась выставка живописи М.Г. Головатина "Солнце на лето, зима на мороз" 29 декабря на ученом совете в Институте экологии растений и животных УрО РАН были вручены награды от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

29 декабря на ученом совете в Институте экологии растений и животных УрО РАН были вручены награды от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

20 декабря в Центре реабилитации хищных птиц «Холзан» состоялось предновогоднее заседание Уральского орнитологического общества.

20 декабря в Центре реабилитации хищных птиц «Холзан» состоялось предновогоднее заседание Уральского орнитологического общества. 24 декабря 2025 года в 13.30

24 декабря 2025 года в 13.30 В резиденции губернатора Свердловской области открылась выставка «Старый гербарий». Это часть гербарной коллекции из хранилищ Института экологии растений и животных УрО РАН, имеющая более чем столетнюю историю. Некоторые экземпляры датируются XIX веком, когда в Екатеринбурге только-только начинало свою деятельность Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ). Каждый гербарный лист в экспозиции снабжен не только этикеткой, на которой указана дата и место сбора, но и информацией о том, кто внес этот экземпляр в коллекцию. В экспозиции есть растения, собранные руками основателя УОЛЕ, Онисима Егоровича Клера, а также руками его близких. Но в сборе гербария участвовали и гимназисты, археологи, ссыльные, врачи, чиновники, крестьяне – эти очень разные люди стояли у истоков биологической науки на Урале.

В резиденции губернатора Свердловской области открылась выставка «Старый гербарий». Это часть гербарной коллекции из хранилищ Института экологии растений и животных УрО РАН, имеющая более чем столетнюю историю. Некоторые экземпляры датируются XIX веком, когда в Екатеринбурге только-только начинало свою деятельность Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ). Каждый гербарный лист в экспозиции снабжен не только этикеткой, на которой указана дата и место сбора, но и информацией о том, кто внес этот экземпляр в коллекцию. В экспозиции есть растения, собранные руками основателя УОЛЕ, Онисима Егоровича Клера, а также руками его близких. Но в сборе гербария участвовали и гимназисты, археологи, ссыльные, врачи, чиновники, крестьяне – эти очень разные люди стояли у истоков биологической науки на Урале.

Деревья на краю леса, на опушке, растут несколько иначе, чем такие же деревья в глубине леса. На краю леса выше освещенность, скорость ветра и загрязнение воздуха, меньше влажность воздуха. Эти закономерности давно и хорошо известны. Реакции деревьев на такие изменения условий получили обозначения "краевые эффекты" или "краевые влияния".

Деревья на краю леса, на опушке, растут несколько иначе, чем такие же деревья в глубине леса. На краю леса выше освещенность, скорость ветра и загрязнение воздуха, меньше влажность воздуха. Эти закономерности давно и хорошо известны. Реакции деревьев на такие изменения условий получили обозначения "краевые эффекты" или "краевые влияния". Комбинированный анализ данных генетики, палеоботаники и экологического моделирования проливает свет на позднечетвертичную историю сосны сибирской (Pínus sibírica). В журнале Tree Genetics & Genomes опубликована статья

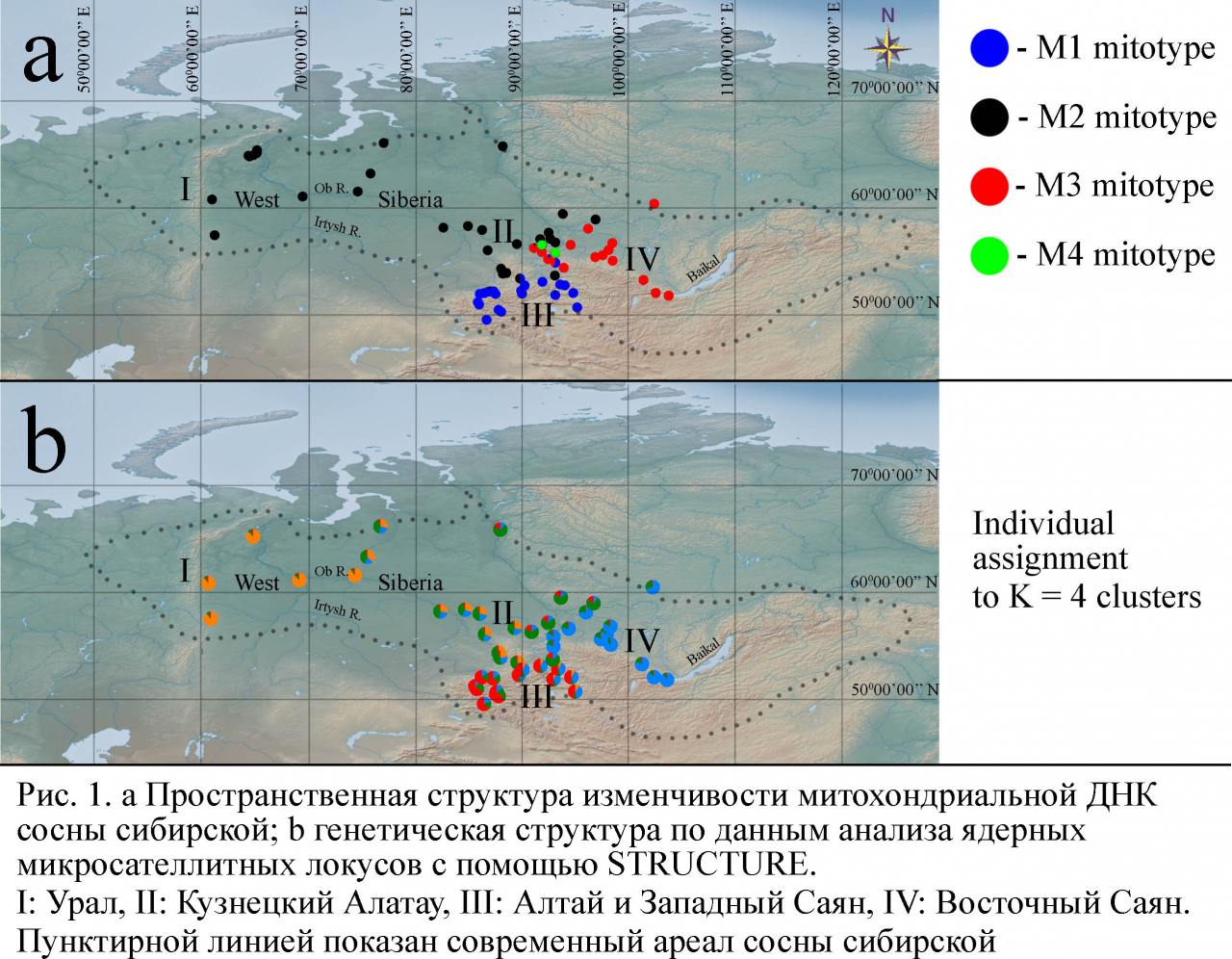

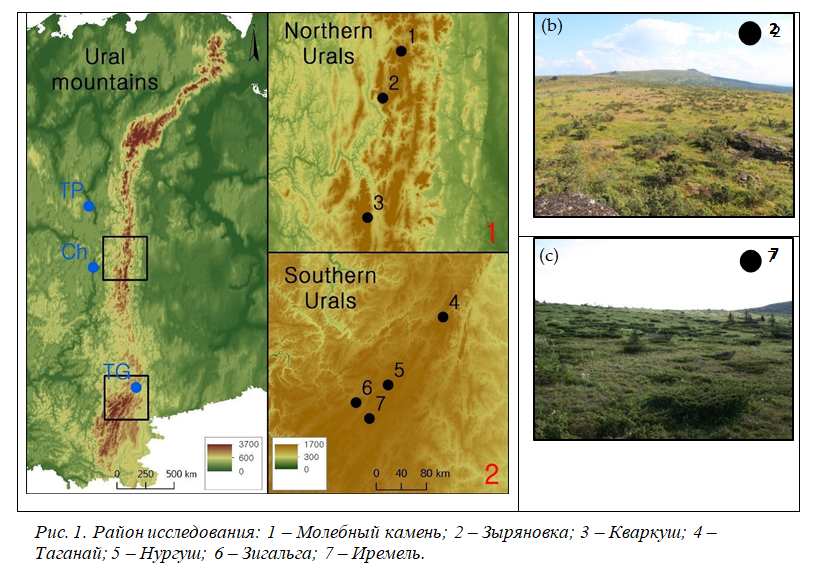

Комбинированный анализ данных генетики, палеоботаники и экологического моделирования проливает свет на позднечетвертичную историю сосны сибирской (Pínus sibírica). В журнале Tree Genetics & Genomes опубликована статья  Исследованию влияния изменения температуры и количества осадков на выживаемость можжевельника сибирского в зимний период и его разрастанию в горах Урала посвящена работа, опубликованная в журнале Forests,

Исследованию влияния изменения температуры и количества осадков на выживаемость можжевельника сибирского в зимний период и его разрастанию в горах Урала посвящена работа, опубликованная в журнале Forests,  Свойственна ли клену ясенелистному Acer negundo аллелопатия (способность одних организмов выделять химические соединения, которые тормозят или подавляют развитие других)? Ученые неоднократно проводили исследования влияния Acer negundo на другие растения, но так и не пришли к однозначным выводам. Исследование аллелопатической активности инвазивного клена ясенелистного в сравнении с местными видами древесных растений провели сотрудники ИЭРиЖ

Свойственна ли клену ясенелистному Acer negundo аллелопатия (способность одних организмов выделять химические соединения, которые тормозят или подавляют развитие других)? Ученые неоднократно проводили исследования влияния Acer negundo на другие растения, но так и не пришли к однозначным выводам. Исследование аллелопатической активности инвазивного клена ясенелистного в сравнении с местными видами древесных растений провели сотрудники ИЭРиЖ