И.Е. Бергман и А.А. Григорьев - лауреаты премии губернатора Свердловской области за 2019 г.

6 февраля в Демидовском зале УрФУ состоялось торжественное вручение премий губернатора Свердловской области для молодых ученых за 2019 г. Премия за лучшую работу в области общей биологии присуждена к.с.-х.н. Андрею Андреевичу Григорьеву за цикл работ по теме «Пространственно-временная динамика древесной растительности под влиянием современных изменений климата в горах Урала», а за лучшую работу в области охраны природы и воспроизводства биологических ресурсов к.с.-х.н. Игорю Евгеньевичу Бергману

6 февраля в Демидовском зале УрФУ состоялось торжественное вручение премий губернатора Свердловской области для молодых ученых за 2019 г. Премия за лучшую работу в области общей биологии присуждена к.с.-х.н. Андрею Андреевичу Григорьеву за цикл работ по теме «Пространственно-временная динамика древесной растительности под влиянием современных изменений климата в горах Урала», а за лучшую работу в области охраны природы и воспроизводства биологических ресурсов к.с.-х.н. Игорю Евгеньевичу Бергману

Поздравляем коллег с успехом!

Екатеринбургское отделение Русского ботанического общества

20 февраля 2020 года в 14 часов в актовом зале ИЭРиЖ УрО РАН состоится заседание Екатеринбургского отделения РБО, посвященное 100-летию академика Павла Леонидовича Горчаковского.

С докладами на мемориальной сессии выступят: академик В.Н. Большаков; д.б.н. М.С. Князев; краевед и путешественник Н.А. Рундквист.

Открытая лабораторная в День российской науки 8 февраля

8 февраля по всей стране и далеко за ее пределами состоится международная научно-просветительская акция "Открытая лабораторная". У участников - "лаборантов" - будет 30 минут, чтобы ответить на вопросы из области естественных наук, после чего ведущий - "завлаб" - подробно разберет все ответы. Затем на всех площадках "лаборантов" ждет дополнительная программа: научно-популярные лекции, выставки, демонстрации физических и химических опытов, необычные экскурсии. В этом году опорной площадкой акции в Свердловской области вновь станет наш институт. В роли "завлаба" выступит кандидат биологических наук Николай Ильич Марков. В ИЭРиЖ акция проводится в партнерстве с Ботаническим садом УрО РАН, после акции участники смогут посетить эксклюзивные экскурсии по ИЭРиЖ и Ботаническому саду УрО РАН. Чтобы стать "лаборантом" нашей площадки - регистрируйтесь на TimePad, число мест ограничено.

8 февраля по всей стране и далеко за ее пределами состоится международная научно-просветительская акция "Открытая лабораторная". У участников - "лаборантов" - будет 30 минут, чтобы ответить на вопросы из области естественных наук, после чего ведущий - "завлаб" - подробно разберет все ответы. Затем на всех площадках "лаборантов" ждет дополнительная программа: научно-популярные лекции, выставки, демонстрации физических и химических опытов, необычные экскурсии. В этом году опорной площадкой акции в Свердловской области вновь станет наш институт. В роли "завлаба" выступит кандидат биологических наук Николай Ильич Марков. В ИЭРиЖ акция проводится в партнерстве с Ботаническим садом УрО РАН, после акции участники смогут посетить эксклюзивные экскурсии по ИЭРиЖ и Ботаническому саду УрО РАН. Чтобы стать "лаборантом" нашей площадки - регистрируйтесь на TimePad, число мест ограничено.

Лаба пройдет и за Полярным кругом: площадкой акции станет и наш Арктический стационар в Лабытнангах, где акцию проведет заведующий лабораторией динамики арктических экосистем к.б.н. Александр Соколов

Кроме того, наши научные сотрудники станут "завлабами" и на других площадках акции в Екатеринбурге и Свердловской области: дендрохронолог Владимир Кукарских - в Экоцентре Дворца Молодежи, палеонтолог Михаил Девяшин - в Детской библиотеке им. А.П. Гайдара, зоолог Екатерина Малкова - в Школе №16, энтомолог Артем Созонтов - в Красноуфимске, палинолог Арсений Галимов - в с. Байкалово, экотоксиколог Иван Сморкалов - в Асбесте.

Уральское орнитологическое общество

Программа заседаний на январь и февраль 2020 г.

Заседания будут проходить в Институте экологии растений и животных УрО РАН (ул. 8 марта, 202, 4-этажное здание на территории Ботанического сада)

Начало в 16–30

31 января

1. «Птицы и «грязная экология»»

— Е.А. Бельский

2. «Записки Сибирского натуралиста. Сезон 5-й. Страна каменных великанов» – Серия 7

— Телефильм — А.В.Рябицев, В.В.Крылов

28 февраля

1. «Об издании определителей»

— Н.О. Садыкова, В.К. Рябицев

2. Переизбрание Совета УрОО

3. «Страницы лесной жизни — 2019»

— видеофильм Т.А. Сусловой

4. Выступления желающих с фото- и видеотрофеями.

Готовится к изданию карманный путеводитель В.К. Рябицева по птицам Среднего Урала

При поддержке Уральского орнитологического общества запущен сбор средств на издание краткого популярного путеводителя по ста наиболее обычным птицам Среднего Урала с иллюстрациями В.К. Рябицева и краткой справочной информацией. Буклет планируется издать в виде “веера” из двухсторонних ламинированных карточек, на одной стороне которого разместятся 50 воробьиных, а на другой стороне - 50 неворобьиных птиц. Для сотрудников Института это первый опыт сетевого краудфандинга на издание научно-популярного пособия для любителей природы. Поддержать издание путеводителя и заказать собственный экземпляр могут все желающие, используя платформу Planeta.ru

При поддержке Уральского орнитологического общества запущен сбор средств на издание краткого популярного путеводителя по ста наиболее обычным птицам Среднего Урала с иллюстрациями В.К. Рябицева и краткой справочной информацией. Буклет планируется издать в виде “веера” из двухсторонних ламинированных карточек, на одной стороне которого разместятся 50 воробьиных, а на другой стороне - 50 неворобьиных птиц. Для сотрудников Института это первый опыт сетевого краудфандинга на издание научно-популярного пособия для любителей природы. Поддержать издание путеводителя и заказать собственный экземпляр могут все желающие, используя платформу Planeta.ru

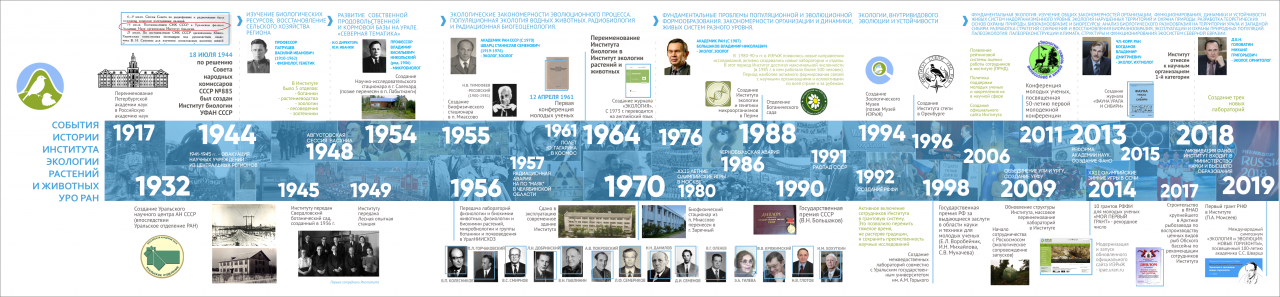

75 лет ИЭРиЖ УрО РАН

Уважаемые коллеги!

Приглашаем принять участие в торжественном заседании Ученого совета, посвященном 75-летию Инстиута экологии растений и животных УрО РАН, которое состоится 28 ноября в 11:00 в Актовом зале ИЭРиЖ.

![]() Поздравление от Министерства науки и высшего образования РФ

Поздравление от Министерства науки и высшего образования РФ

![]() Поздравление от ИПЭЭ РАН

Поздравление от ИПЭЭ РАН

![]() Поздравление от Уральского ТУ Минобрнауки РФ

Поздравление от Уральского ТУ Минобрнауки РФ

![]() Поздравление от Отделения биологических наук РАН

Поздравление от Отделения биологических наук РАН

![]() Поздравление от УрФАНИЦ УрО РАН

Поздравление от УрФАНИЦ УрО РАН

Конференция "НАУКА, ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО", посвященная 100-летию Ильменского государственного заповедника

ЮУ ФНЦ Минералогии и геоэкологии УрО РАН, Ильменский государственный заповедник приглашают принять участие в работе конференции, посвященной 100-летию заповедника, 100-летию со дня рождения академика П.Л. Горчаковского и 70-летию со дня рождения минералога В.О. Полякова, которая будет проходить 10–13 мая 2020 г.

Регистрация продлится до 1 декабря 2019 г.

- ‹ previous

- 40 of 51

- next ›

В Екатеринбурге быстро растет число чужеродных патогенных видов грибов на древесных растениях

Скорость инвазий чужеродных организмов, в том числе и грибов, растет в мире с каждым годом, и Россия здесь не исключение. В нашей стране эта проблема наиболее актуальна в приморском климате Дальнего Востока, на побережье Черного и Балтийского морей, но и в континентальных регионах все чаще фиксируется появление чужеродных видов грибов и расширение спектра вызываемых ими болезней растений. Эту проблему изучают в Институте экологии растений и животных УрО РАН Ширяев А.Г. и Ширяева О.С. совместно с коллегами из Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (С.-Петербург) и ФИЦ Субтропический Научный Центр РАН (Сочи). Исследования ведутся при поддержке Российского Научного Фонда. Результаты опубликованы в журнале "Микология и фитопатология": "Новые и редкие виды агарикомицетов на древесных чужеродных растениях в г. Екатеринбурге (Россия)" и "Мучнистая роса (Erysiphaceae) на древесных растениях в городских условиях Свердловской области (Россия)".

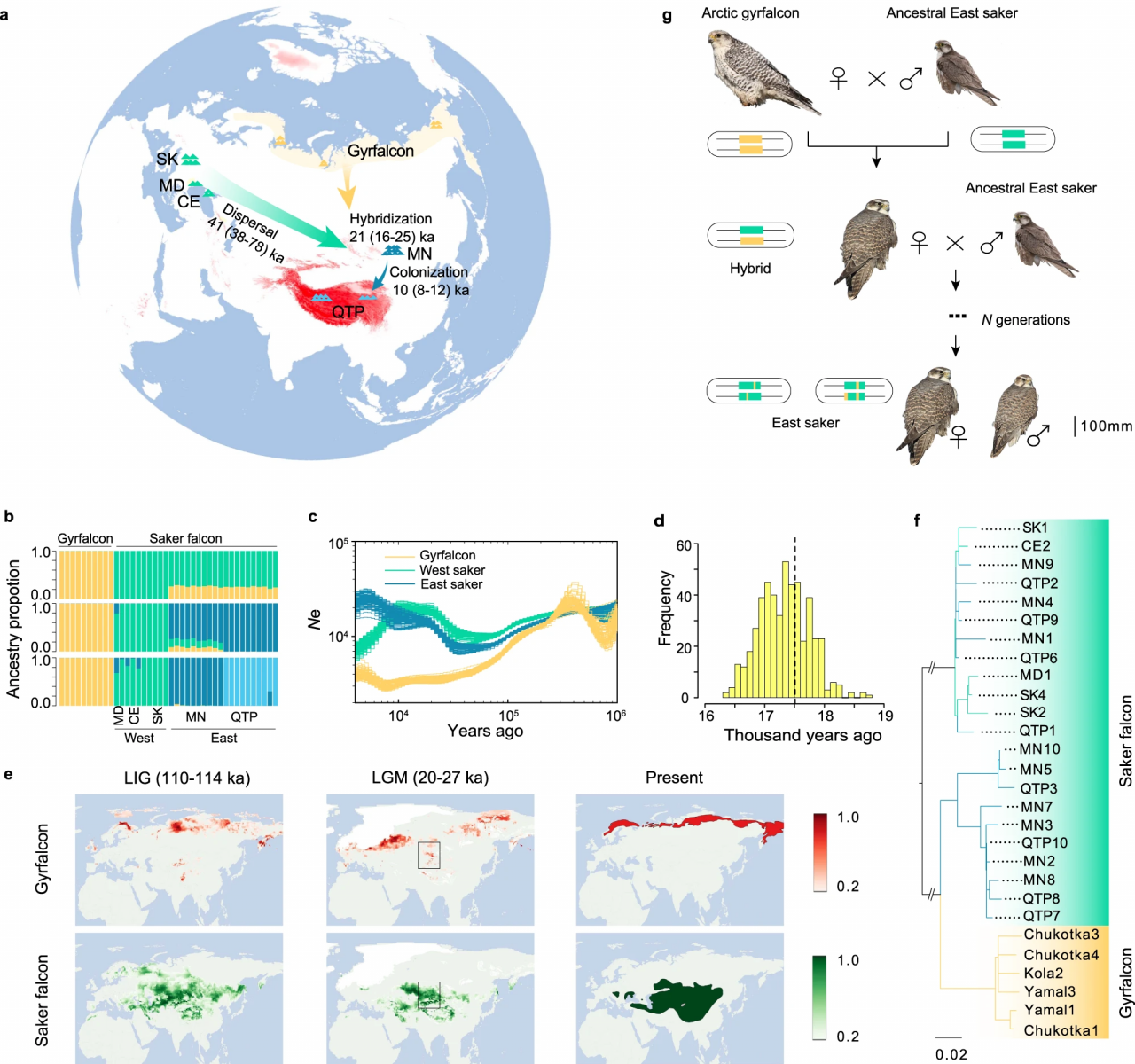

«Как кречет балобану помог»: механизмы адаптации к условиям высокогорий у пернатых хищников

27 октября международная группа ученых, в которую вошли сотрудники ИЭРиЖ УрО РАН В.А. Соколов и А.А. Соколов, опубликовала в журнале Nature Communications статью «Арктическая интрогрессия и регуляция хроматина способствовали быстрой колонизации Цинхай-Тибетского нагорья пернатым хищником». В сочетании с многомерным анализом и функциональными экспериментами это исследование впервые обнаружило генетический вклад родственников из Арктики в адаптивную эволюцию животных на Цинхай-Тибетском плато и систематически исследовало генетический механизм того, как животные плато адаптируются к низким температурам, гипоксии и сильному УФ-стрессу.

Годичные кольца деревьев свидетельствуют о небывалом потеплении за последние семь тысяч лет

Летние сезоны последних десятилетий на севере Западной Сибири оказались самыми теплыми за несколько прошедших тысячелетий. Такой вывод сделан в статье, опубликованной 25 августа 2022 г. в журнале Nature Communications, где основными авторами являются сотрудники лаборатории дендрохронологии  Института экологии растений и животных УрО РАН и лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ. В ней представлены результаты 40-летней работы по созданию сверхдлительной древесно-кольцевой хронологии по ширине годичных колец полуископаемых деревьев Ямала и получению информации о летних температурах за каждый из исследованных авторами 7638 лет.

Института экологии растений и животных УрО РАН и лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ. В ней представлены результаты 40-летней работы по созданию сверхдлительной древесно-кольцевой хронологии по ширине годичных колец полуископаемых деревьев Ямала и получению информации о летних температурах за каждый из исследованных авторами 7638 лет.

А мы пойдем на север: расширение границ ареала дикого кабана в Евразии и факторы, на это влияющие

Каждый охотник желает знать, где сидит …. кабан. И не только охотник. Кабан – это вид знаковый. Символ мощи и «крутости» умеет не только сражаться с соперниками с помощью своих мощных клыков, но и выступать в качестве «экологического инженера», существенно меняя свойства экосистем, в которых он обитает. Являясь предком домашней свиньи, он представляет образец адаптивности и приспособляемости к самым разным условиям среды – от полупустынь Средней Азии до… А докуда? Где проходит современная северная граница распространения кабана и почему именно там? Именно эти вопросы задали себе авторы статьи «The wild boar Sus scrofa in northern Eurasia: a review of range expansion history, current distribution, factors affecting the northern distributional limit, and management strategies» («Дикий кабан в Северной Евразии: история расширения ареала, современное распространение, факторы, определяющие северную границу ареала и стратегии управления популяциями»), вышедшей в журнале «Mammal Review». Инициатором работы выступил сотрудник лаборатории экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных УрО РАН к.б.н. Николай Ильич Марков. Для подготовки обзора была сформирована группа экспертов из России, Норвегии, Швеции и Финляндии. Из России в подготовке обзора приняли участие специалисты из Карелии, Архангельской области, Кирова, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Благовещенска и Владивостока. Объединение усилий такого большого числа авторов позволило обобщить большой объем самых разнородных сведений о распространении и экологии кабана.

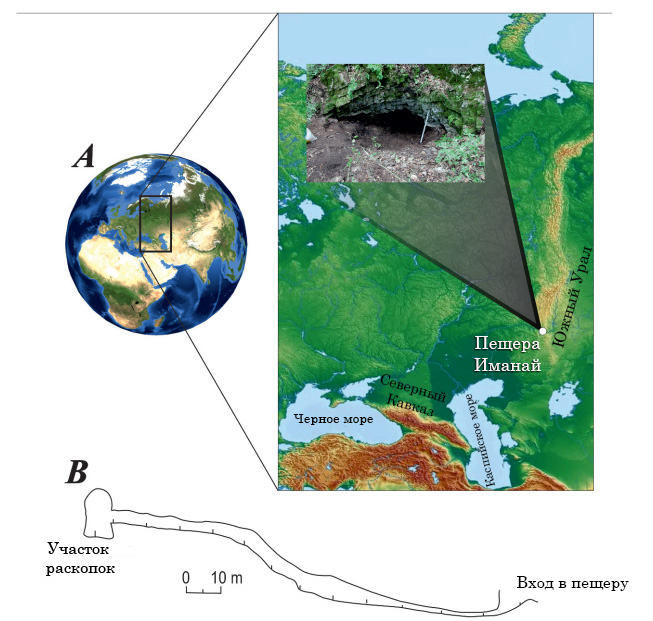

Пещерные медведи из пещеры Иманай (Южный Урал) оказались самыми маленьким пещерным медведями в Европе

Недавно вышла в свет публикация с.н.с. лаборатории палеоэкологии ИЭРиЖ УрО РАН Д.О. Гимранова The cave bears from Imanay Cave (Southern Urals, Russia) в престижном международном палеонтологическом журнале Historical Biology, Q1, IF2,26. Публикация является итогом многолетнего сотрудничества палеонтологов ИЭРиЖ УрО РАН с Институтом палеонтологии Университета Вены (Австрия) и Тюбингенским университетом (Германия). Соавтором публикации является главный специалист по пещерным медведям Гернот Рабедер и один из ведущих специалистов Европы в области палеодиеты млекопитающих Эрве Бочерен.