Каждый охотник желает знать, где сидит …. кабан. И не только охотник. Кабан – это вид знаковый. Символ мощи и «крутости» умеет не только сражаться с соперниками с помощью своих мощных клыков, но и выступать в качестве «экологического инженера», существенно меняя свойства экосистем, в которых он обитает. Являясь предком домашней свиньи, он представляет образец адаптивности и приспособляемости к самым разным условиям среды – от полупустынь Средней Азии до… А докуда? Где проходит современная северная граница распространения кабана и почему именно там? Именно эти вопросы задали себе авторы статьи «The wild boar Sus scrofa in northern Eurasia: a review of range expansion history, current distribution, factors affecting the northern distributional limit, and management strategies» («Дикий кабан в Северной Евразии: история расширения ареала, современное распространение, факторы, определяющие северную границу ареала и стратегии управления популяциями»), вышедшей в журнале «Mammal Review». Инициатором работы выступил сотрудник лаборатории экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных УрО РАН к.б.н. Николай Ильич Марков. Для подготовки обзора была сформирована группа экспертов из России, Норвегии, Швеции и Финляндии. Из России в подготовке обзора приняли участие специалисты из Карелии, Архангельской области, Кирова, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Благовещенска и Владивостока. Объединение усилий такого большого числа авторов позволило обобщить большой объем самых разнородных сведений о распространении и экологии кабана.

Сотрудники лаборатории дендрохронологии выявили факторы, которые определяют рост сосны пицундской в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа. Результаты опубликованы в журнале

Сотрудники лаборатории дендрохронологии выявили факторы, которые определяют рост сосны пицундской в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа. Результаты опубликованы в журнале  Вышла в свет монография "Фотомониторинг древесной и кустарниковой растительности в высокогорьях Южного Урала за последние 100 лет", продолжающая цикл исследований вековой динамики горной растительности методом повторных ландшафтных фотографий. На основе анализа 146 пар разновременных снимков, сделанных на массивах Иремель и Ямантау, хребтах Нары, Машак, Зигальга, Нургуш, Уреньга и Большой Таганай, авторами показано, что последние 100 лет происходит интенсивная экспансия древесной и кустарниковой растительности выше в горы, в результате чего сокращаются площади, занятые сообществами горных тундр. Если потепление продолжится, высокогорные тундры Южного Урала могут полностью исчезнуть уже в ближайшие десятилетия.

Вышла в свет монография "Фотомониторинг древесной и кустарниковой растительности в высокогорьях Южного Урала за последние 100 лет", продолжающая цикл исследований вековой динамики горной растительности методом повторных ландшафтных фотографий. На основе анализа 146 пар разновременных снимков, сделанных на массивах Иремель и Ямантау, хребтах Нары, Машак, Зигальга, Нургуш, Уреньга и Большой Таганай, авторами показано, что последние 100 лет происходит интенсивная экспансия древесной и кустарниковой растительности выше в горы, в результате чего сокращаются площади, занятые сообществами горных тундр. Если потепление продолжится, высокогорные тундры Южного Урала могут полностью исчезнуть уже в ближайшие десятилетия.

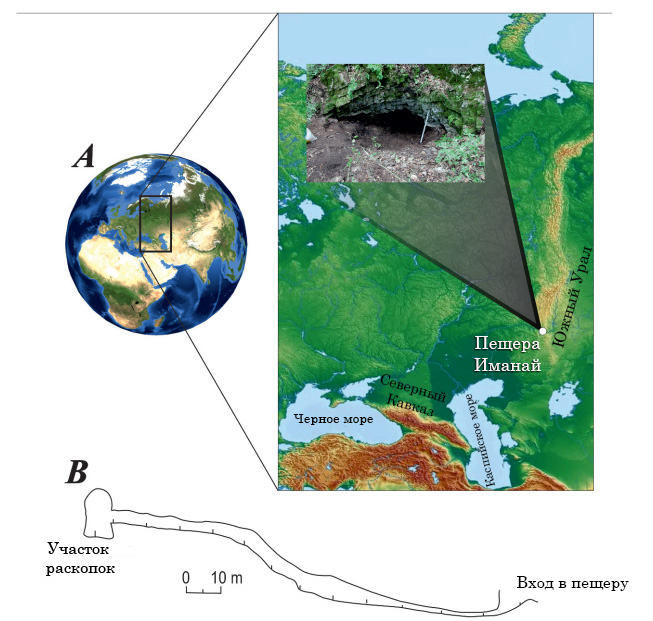

Проект старшего научного сотрудника Лаборатории палеоэкологии Дмитрия Гимранова, посвященный изучения вымершего около 20000 лет назад русского (малого) пещерного медведя, выиграл конкурс Президентской программы РНФ «Проведение инициативных исследований молодыми учеными»

Проект старшего научного сотрудника Лаборатории палеоэкологии Дмитрия Гимранова, посвященный изучения вымершего около 20000 лет назад русского (малого) пещерного медведя, выиграл конкурс Президентской программы РНФ «Проведение инициативных исследований молодыми учеными»