Влияние техногенного загрязнения на потомство растений

Сотрудники лаборатории популяционной радиобиологии ИЭРиЖ под руководством доктора биологических наук Веры Николаевны Позолотиной подвели итоги сравнительного исследования, объектом которого был подорожник большой (Plantago major L.), произрастающий в зонах Восточно-Уральского радиоактивного следа и Карабашского медеплавильного завода. Выявлены специфические эффекты у подорожника из зон радиоактивного и химического загрязнения на физиолого-биохимическом уровне, но их последствия в дальнейшем компенсируются и не приводят к существенным изменениям жизнеспособности семенного потомства, что позволяет популяциям стабильно существовать в зонах техногенного стресса.

Сотрудники лаборатории популяционной радиобиологии ИЭРиЖ под руководством доктора биологических наук Веры Николаевны Позолотиной подвели итоги сравнительного исследования, объектом которого был подорожник большой (Plantago major L.), произрастающий в зонах Восточно-Уральского радиоактивного следа и Карабашского медеплавильного завода. Выявлены специфические эффекты у подорожника из зон радиоактивного и химического загрязнения на физиолого-биохимическом уровне, но их последствия в дальнейшем компенсируются и не приводят к существенным изменениям жизнеспособности семенного потомства, что позволяет популяциям стабильно существовать в зонах техногенного стресса.

Сотрудники лаборатории дендрохронологии выявили факторы, которые определяют рост сосны пицундской в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа. Результаты опубликованы в журнале

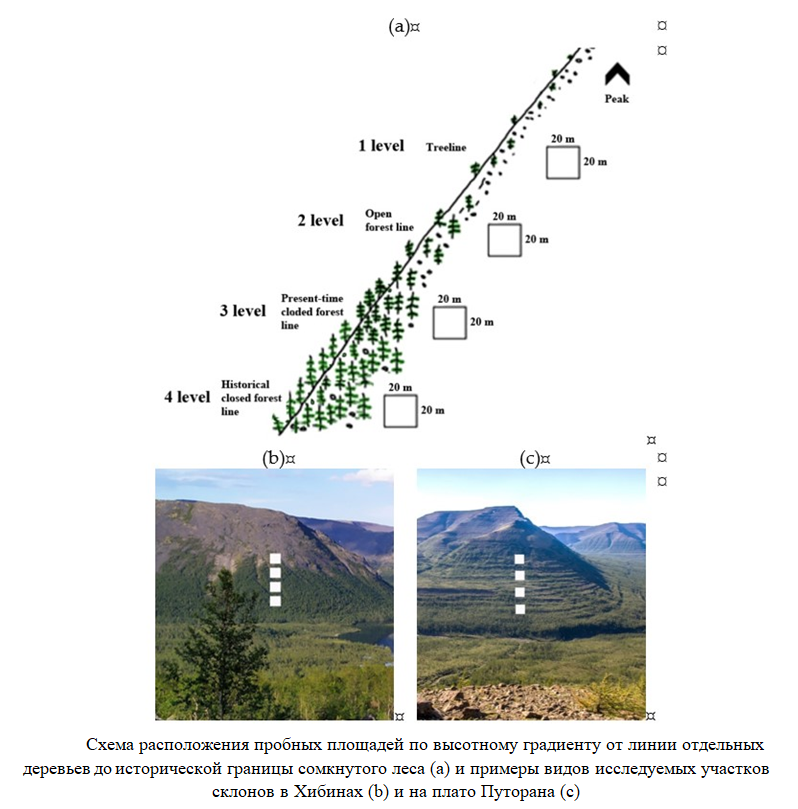

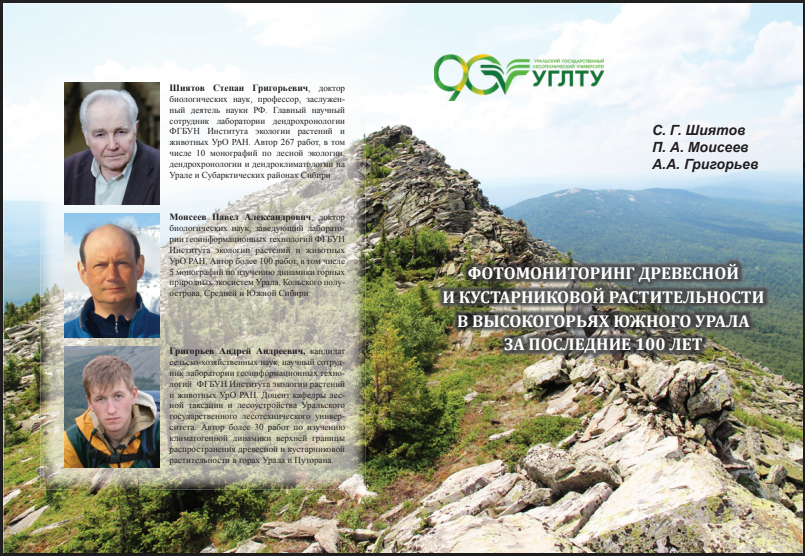

Сотрудники лаборатории дендрохронологии выявили факторы, которые определяют рост сосны пицундской в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа. Результаты опубликованы в журнале  Вышла в свет монография "Фотомониторинг древесной и кустарниковой растительности в высокогорьях Южного Урала за последние 100 лет", продолжающая цикл исследований вековой динамики горной растительности методом повторных ландшафтных фотографий. На основе анализа 146 пар разновременных снимков, сделанных на массивах Иремель и Ямантау, хребтах Нары, Машак, Зигальга, Нургуш, Уреньга и Большой Таганай, авторами показано, что последние 100 лет происходит интенсивная экспансия древесной и кустарниковой растительности выше в горы, в результате чего сокращаются площади, занятые сообществами горных тундр. Если потепление продолжится, высокогорные тундры Южного Урала могут полностью исчезнуть уже в ближайшие десятилетия.

Вышла в свет монография "Фотомониторинг древесной и кустарниковой растительности в высокогорьях Южного Урала за последние 100 лет", продолжающая цикл исследований вековой динамики горной растительности методом повторных ландшафтных фотографий. На основе анализа 146 пар разновременных снимков, сделанных на массивах Иремель и Ямантау, хребтах Нары, Машак, Зигальга, Нургуш, Уреньга и Большой Таганай, авторами показано, что последние 100 лет происходит интенсивная экспансия древесной и кустарниковой растительности выше в горы, в результате чего сокращаются площади, занятые сообществами горных тундр. Если потепление продолжится, высокогорные тундры Южного Урала могут полностью исчезнуть уже в ближайшие десятилетия.

Проект старшего научного сотрудника Лаборатории палеоэкологии Дмитрия Гимранова, посвященный изучения вымершего около 20000 лет назад русского (малого) пещерного медведя, выиграл конкурс Президентской программы РНФ «Проведение инициативных исследований молодыми учеными»

Проект старшего научного сотрудника Лаборатории палеоэкологии Дмитрия Гимранова, посвященный изучения вымершего около 20000 лет назад русского (малого) пещерного медведя, выиграл конкурс Президентской программы РНФ «Проведение инициативных исследований молодыми учеными»

На Среднем Урале разнообразие грибов традиционно изучают на примере широко распространенных субстратов – деревьев и трав, тогда как лианы никогда не были объектом специализированных исследований. Однако в последние 20-40 лет, в связи с потеплением климата, в парках и садах Екатеринбурга существенно увеличилось число видов и площадь лиан, а северная граница виноградарства достигла Среднего Урала. В связи с этим была поставлена задача оценить число паразитических и сапротрофных видов макро- и микроскопических видов грибов развивающихся на лианах. Тестировалась гипотеза о том, что за пределами естественных ареалов на растениях развивается меньше паразитических видов грибов.

На Среднем Урале разнообразие грибов традиционно изучают на примере широко распространенных субстратов – деревьев и трав, тогда как лианы никогда не были объектом специализированных исследований. Однако в последние 20-40 лет, в связи с потеплением климата, в парках и садах Екатеринбурга существенно увеличилось число видов и площадь лиан, а северная граница виноградарства достигла Среднего Урала. В связи с этим была поставлена задача оценить число паразитических и сапротрофных видов макро- и микроскопических видов грибов развивающихся на лианах. Тестировалась гипотеза о том, что за пределами естественных ареалов на растениях развивается меньше паразитических видов грибов.