Д.О. Гимранов награжден медалью им. Ю.А. Орлова

Поздравляем Дмитрия Олеговича и желаем ему успехов в науке и популяризации!

Поздравляем Дмитрия Олеговича и желаем ему успехов в науке и популяризации!

6 февраля в Демидовском зале УрФУ состоялось торжественное вручение губернаторских премий молодым ученым. Лауреатами премий стали 25 человек, в том числе два сотрудника Института экологии растений и животных УрО РАН.

6 февраля в Демидовском зале УрФУ состоялось торжественное вручение губернаторских премий молодым ученым. Лауреатами премий стали 25 человек, в том числе два сотрудника Института экологии растений и животных УрО РАН.

А.Н Созонтов получил премию за лучшую работу в области охраны природы и воспроизводства биологических ресурсов «Информационные технологии мониторинга, анализа и сохранения биологического разнообразия на региональном уровне». Г.Ю. Смирнову вручили премию за лучшую работу в области общей биологии «Влияние тяжелых металлов от выбросов медеплавильных предприятий на сперматозоиды мелких млекопитающих».

Поздравляем Артема Николаевича и Георгия Юрьевича с заслуженными наградами и желаем им дальнейших успехов!

В администрации Екатеринбурга состоялось торжественное заседание, посвященное Дню Российской науки. На мероприятие были приглашены 40 ученых Екатеринбурга, в том числе сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН. Мэр города, Алексей Орлов вручил Почетные грамоты главы города И.А. Кузнецовой и Л.А. Пустоваловой и Благодарственные письма главы города Е.А. Бельскому, Ю.В. Городиловой, И.В. Косаревой, Е.А. Кузьминой и О.В. Толкачеву.

В администрации Екатеринбурга состоялось торжественное заседание, посвященное Дню Российской науки. На мероприятие были приглашены 40 ученых Екатеринбурга, в том числе сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН. Мэр города, Алексей Орлов вручил Почетные грамоты главы города И.А. Кузнецовой и Л.А. Пустоваловой и Благодарственные письма главы города Е.А. Бельскому, Ю.В. Городиловой, И.В. Косаревой, Е.А. Кузьминой и О.В. Толкачеву.

Также Благодарности главы Екатеринбурга объявлены Д.Л. Берзину, М.П. Золотареву, Е.М. Первушиной. Благодарственные письма администрации главы города подготовлены для А.В. Бураковой, А.А. Григорьеву, О.В. Ерохиной, Г.А. Замшиной, Е.Ю. Захаровой, Н.С. Мухиной, Л.В. Черной. Эти награды переданы в Институт для торжественного вручения.

Присоединяемся к поздравлениям и желаем коллегам дальнейшей плодотворной работы!

Участники, изготовившие самое большое число разнообразных гнездовий (не менее 5), получат приз - ставший раритетом иллюстрированный цветной "Определитель птиц Урала, Приуралья и Западной Сибири " (авт. В.К. Рябицев). Остальные участники - карманный веер-определитель "Птицы Среднего Урала" (илл. В.К. Рябицева).

Участники, изготовившие самое большое число разнообразных гнездовий (не менее 5), получат приз - ставший раритетом иллюстрированный цветной "Определитель птиц Урала, Приуралья и Западной Сибири " (авт. В.К. Рябицев). Остальные участники - карманный веер-определитель "Птицы Среднего Урала" (илл. В.К. Рябицева).

Инструкция и примеры гнездовий в прилагаемом файле.

Конкурс продлится до 1 апреля!

После 1 апреля наши эксперты оценят и посчитают гнездовые домики и объявят победителей!

Приносите готовые гнездовья на вахту Института экологии растений и животных УрО РАН (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 202, вход со стороны ул. Н. Островского). Обязательно подписать Имя и фамилию автора, адрес электронной почты и номер телефона для связи.

Фото И.А. Сморкалова

Американская норка успешный инвазионный вид, вытесняющий в Евразии местную европейскую норку. В связи с этим теоретический и практический интерес вызывает оценка адаптивного потенциала этого вида. В статье, опубликованной в Журнале общей биологии сотрудниками лаборатории эволюционной экологии ИЭРиЖ УрО РАН А.Г. Васильевым и М.В. Чибиряком в соавторстве с коллегами из Новосибирска, приведены результаты исследования одного из аспектов адаптивного потенциала – морфологической изменчивости в ответ на отбор поведенческих признаков.

Изучение механизмов доместикации животных как модели быстрых эволюционных преобразований имеет важное значение для понимания процессов эволюции. Доместикация видов некоторыми авторами рассматривается как один из аспектов прямого и косвенного антропогенного влияния на животный мир. В качестве модельного вида при изучении феномена доместикации может служить американская норка (Neogale vison).

Микроэволюционный потенциал американской норки и способность ее к быстрым селективным изменениям можно оценить на модельных животных, содержащихся на зверофермах. Наиболее подходящая модель – линии N. vison, созданные на экспериментальной звероферме ИЦиГ СО РАН (г. Новосибирск) и подвергнутые длительной селекции по признакам оборонительного поведения. Через 16–17 поколений селекция привела в одном направлении к формированию линии агрессивных норок, а в противоположном – к линии ручных. В качестве контрольной группы использовали клеточных неселектированных животных, содержавшихся одновременно с экспериментальными линиями.

Дифференциация линий агрессивных и ручных норок привела к морфологическому разрыву и соответствует уровню подвидовых различий, превышая половину средней меры морфологической дивергенции N. vison от близких видов – европейской норки Mustela lutreola и колонка M. sibirica. Морфогенетические эффекты селекции американской норки по оборонительной реакции на человека демонстрируют высокий адаптационный и эволюционный потенциалы инвазионного вида – N. vison.Экспериментальная доместикация американской норки позволила моделировать эволюционно-экологической процесс быстрых морфогенетических и функциональных перестроек инвазионного вида.

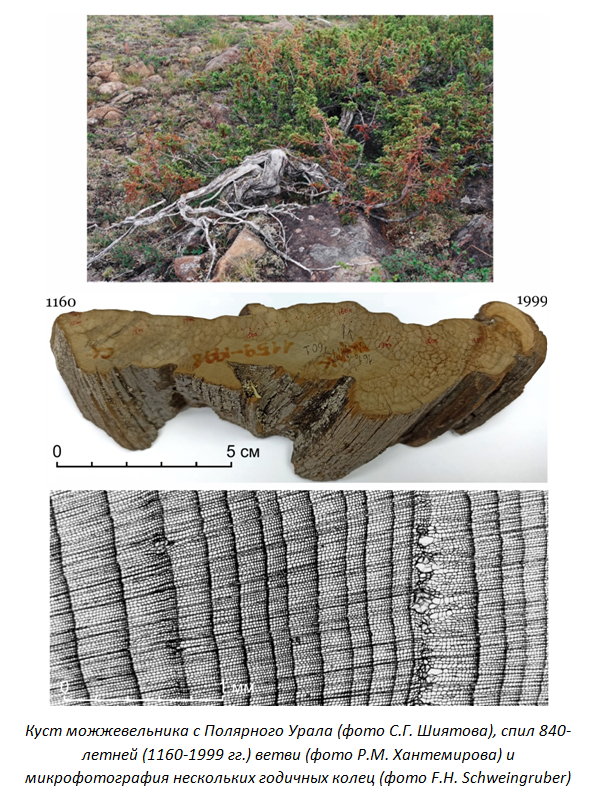

Самым долгоживущим древесным видом в Арктике является можжевельник обыкновенный (Juniperus communis). Такой вывод сделали дендрохронологи на основе анализа годичных колец у представителей этого вида, произрастающих в приполярных районах. Возраст старейшего можжевелового куста, который был найден на севере Финляндии, составляет 1647 лет. На Полярном Урале самый старый можжевельник прожил в два раза меньше, тем не менее, он является самым долгоживущим организмом на Урале. Результаты исследований можжевельников-долгожителей с участием сотрудников лаборатории дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН, Л.А. Горлановой и Р.М. Хантемирова опубликованы в журнале Ecology.

Определение максимального возраста можжевельника обыкновенного важно для понимания истории этого вида, стратегии его выживания, для разработки мер по его охране. А для дендрохронологов важна в первую очередь информация о потенциале данного вида для реконструкции истории природной среды. Одним из важных параметров при оценке этого потенциала является продолжительность жизни отдельных особей и сохранность древесины ветвей давно погибших можжевельников. В этом отношении Полярный Урал предоставляет больше возможностей, чем районы на севере Швеции и почти не уступает северу Финляндии. В горах Полярного Урала усохшие ветви можжевельника могут сохраняться в течение многих столетий. Поэтому с помощью годичных колец полярноуральского можжевельника можно восстановить историю климата почти за 1350 лет, начиная с 641 года. Сотрудники лаборатории дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН еще четверть века назад выяснили, что ширина колец этого вида достаточно хорошо отражает изменения раннелетних температур. Особенно ценным оказалось обнаруженное свойство колец можжевельника чутко реагировать на экстремальные температурные события в течение всей жизни кустарника, в то время как у деревьев чувствительность к экстремумам с возрастом снижается.

Теперь, когда выявлен потенциал этого вида для обширной территории Арктики, есть резон вернуться к дендрохронологическим исследованиям можжевельника уже в широком пространственном масштабе в составе международной коллаборации.

С днем аспиранта!

С днем аспиранта!

Сегодня, 21 января, – не просто день аспиранта в России, но и ровно 100 лет со дня создания аспирантуры! В 1925 году Совнаркомом РСФСР были утверждены документы, регламентирующие систему подготовки научных работников.

Сегодня в ИЭРиЖ обучается 19 аспирантов по трем специальностям: Экология, Зоология, Ботаника. В 2024 на 1 курс принято 9 человек.

Поздравляем всех, кто сейчас учится в аспирантуре, проводит исследования, работает над диссертацией и готовится к ее защите! Успехов и энергии вам на этом пути!

Запись прямого эфира с д.б.н., проф. член-корр. РАН, главным научным сотрудником лаборатории палеоэкологии Института растений и животных УрО РАН, Николаем Георгиевичем Смирновым "Кто и как развивал биологическую науку на Урале. от УОЛЕ до наших дней".

Сотрудники лаборатории популяционной радиобиологии и лаборатории общей радиоэкологии ИЭРиЖ УрО РАН, д.б.н. В.Н. Позолотина, д.т.н. М.Я. Чеботина, к.б.н. Е.В. Антонова и к.б.н. Н.С. Шималина, и кафедры анатомии человека УГМА, к.м.н. С.Н. Куликов, приняли участие в съемках документального цикла передач "Легенды науки".

Выпуск от 11.01.2025 г. посвящен выдающемуся генетику, эволюционисту и радиоэкологу Николаю Владимировичу Тимофееву-Ресовскому.

Скорость инвазий чужеродных организмов, в том числе и грибов, растет в мире с каждым годом, и Россия здесь не исключение. В нашей стране эта проблема наиболее актуальна в приморском климате Дальнего Востока, на побережье Черного и Балтийского морей, но и в континентальных регионах все чаще фиксируется появление чужеродных видов грибов и расширение спектра вызываемых ими болезней растений. Эту проблему изучают в Институте экологии растений и животных УрО РАН Ширяев А.Г. и Ширяева О.С. совместно с коллегами из Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (С.-Петербург) и ФИЦ Субтропический Научный Центр РАН (Сочи). Исследования ведутся при поддержке Российского Научного Фонда. Результаты опубликованы в журнале "Микология и фитопатология": "Новые и редкие виды агарикомицетов на древесных чужеродных растениях в г. Екатеринбурге (Россия)" и "Мучнистая роса (Erysiphaceae) на древесных растениях в городских условиях Свердловской области (Россия)".

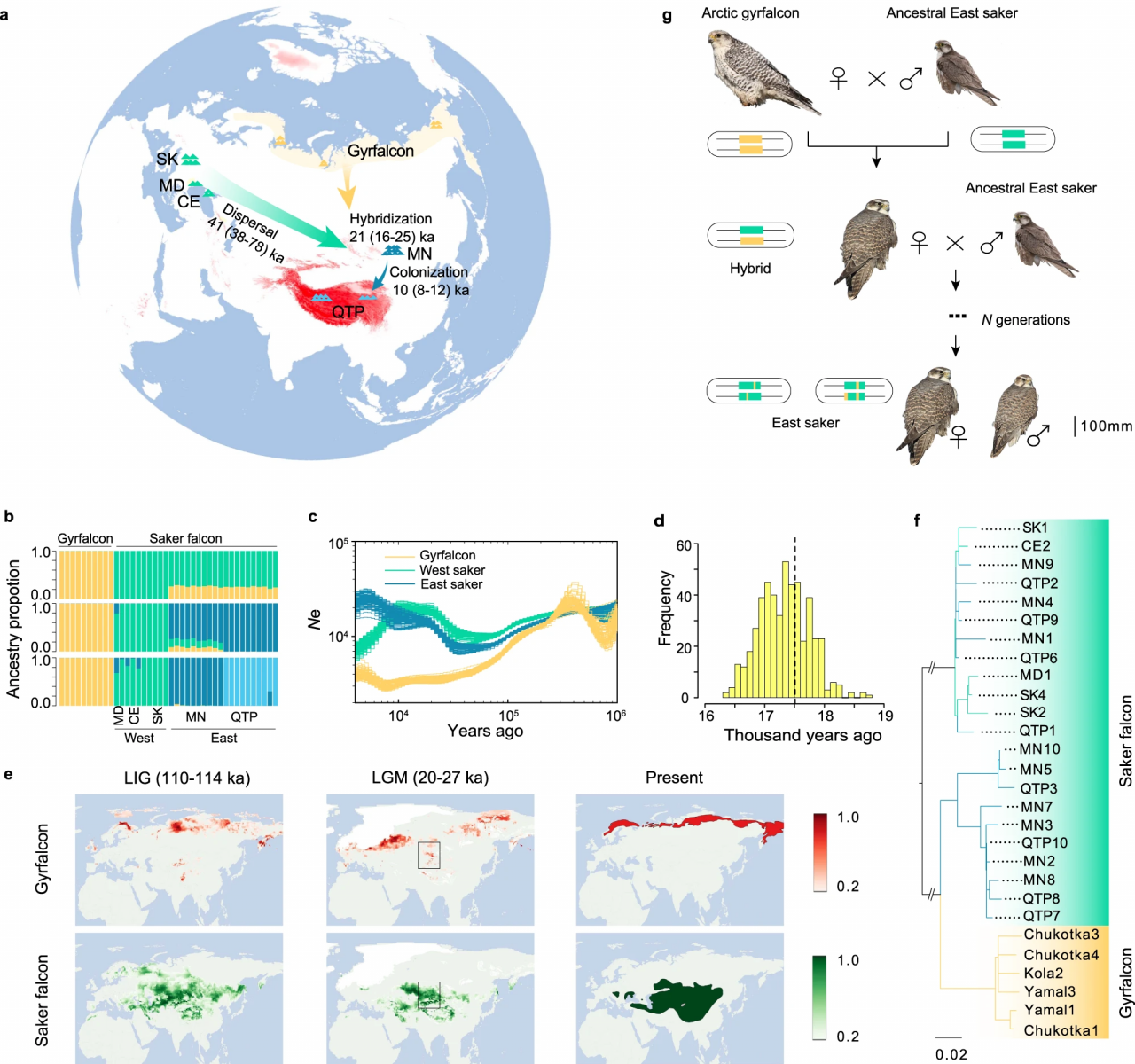

27 октября международная группа ученых, в которую вошли сотрудники ИЭРиЖ УрО РАН В.А. Соколов и А.А. Соколов, опубликовала в журнале Nature Communications статью «Арктическая интрогрессия и регуляция хроматина способствовали быстрой колонизации Цинхай-Тибетского нагорья пернатым хищником». В сочетании с многомерным анализом и функциональными экспериментами это исследование впервые обнаружило генетический вклад родственников из Арктики в адаптивную эволюцию животных на Цинхай-Тибетском плато и систематически исследовало генетический механизм того, как животные плато адаптируются к низким температурам, гипоксии и сильному УФ-стрессу.

Летние сезоны последних десятилетий на севере Западной Сибири оказались самыми теплыми за несколько прошедших тысячелетий. Такой вывод сделан в статье, опубликованной 25 августа 2022 г. в журнале Nature Communications, где основными авторами являются сотрудники лаборатории дендрохронологии  Института экологии растений и животных УрО РАН и лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ. В ней представлены результаты 40-летней работы по созданию сверхдлительной древесно-кольцевой хронологии по ширине годичных колец полуископаемых деревьев Ямала и получению информации о летних температурах за каждый из исследованных авторами 7638 лет.

Института экологии растений и животных УрО РАН и лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ. В ней представлены результаты 40-летней работы по созданию сверхдлительной древесно-кольцевой хронологии по ширине годичных колец полуископаемых деревьев Ямала и получению информации о летних температурах за каждый из исследованных авторами 7638 лет.

Каждый охотник желает знать, где сидит …. кабан. И не только охотник. Кабан – это вид знаковый. Символ мощи и «крутости» умеет не только сражаться с соперниками с помощью своих мощных клыков, но и выступать в качестве «экологического инженера», существенно меняя свойства экосистем, в которых он обитает. Являясь предком домашней свиньи, он представляет образец адаптивности и приспособляемости к самым разным условиям среды – от полупустынь Средней Азии до… А докуда? Где проходит современная северная граница распространения кабана и почему именно там? Именно эти вопросы задали себе авторы статьи «The wild boar Sus scrofa in northern Eurasia: a review of range expansion history, current distribution, factors affecting the northern distributional limit, and management strategies» («Дикий кабан в Северной Евразии: история расширения ареала, современное распространение, факторы, определяющие северную границу ареала и стратегии управления популяциями»), вышедшей в журнале «Mammal Review». Инициатором работы выступил сотрудник лаборатории экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных УрО РАН к.б.н. Николай Ильич Марков. Для подготовки обзора была сформирована группа экспертов из России, Норвегии, Швеции и Финляндии. Из России в подготовке обзора приняли участие специалисты из Карелии, Архангельской области, Кирова, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Благовещенска и Владивостока. Объединение усилий такого большого числа авторов позволило обобщить большой объем самых разнородных сведений о распространении и экологии кабана.

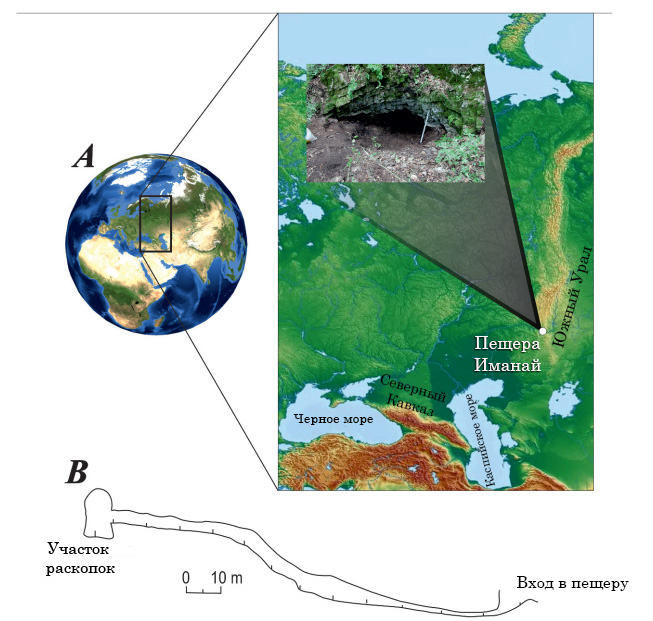

Недавно вышла в свет публикация с.н.с. лаборатории палеоэкологии ИЭРиЖ УрО РАН Д.О. Гимранова The cave bears from Imanay Cave (Southern Urals, Russia) в престижном международном палеонтологическом журнале Historical Biology, Q1, IF2,26. Публикация является итогом многолетнего сотрудничества палеонтологов ИЭРиЖ УрО РАН с Институтом палеонтологии Университета Вены (Австрия) и Тюбингенским университетом (Германия). Соавтором публикации является главный специалист по пещерным медведям Гернот Рабедер и один из ведущих специалистов Европы в области палеодиеты млекопитающих Эрве Бочерен.