Сотрудники ИЭРиЖ выступили на круглом столе в УрФУ

- Р.М. Хантемиров, д.б.н, ведущий научный сотрудник лаборатории дендрохронологии, выступил с докладом «Полуископаемая древесина со следами обработки человеком в речных отложениях полуострова Ямал».

- П.А. Косинцев, к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии представил доклад «Зооархеологические исследования на памятниках Таджикистана».

- В.В. Кукарских, к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории дендрохронологии выступил с докладом «Реконструкция ареала бобра (Castor fiber) на Ямале в голоцене».

- М.П. Маслинцына аспирантка лаборатории палеоэкологии (в соавторстве с. Д.О. Гимрановым) представила доклад «Авифауна и птицеводство на средневековом городище Уфа-2 (Южный Урал)».

- А.В. Кисагулов, м.н.с., лаборатории проблем сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий ИЭРиЖ УрО РАН (в соавторстве с П.А. Косинцевым) выступил с докладом «Новый подход к оценке сохранности археозоологического материала».

Все выступления вызвали живейший интерес и многочисленные вопросы среди участников круглого стола, работающих в очень разных научных направлениях. В ходе обсуждений выступающие и слушатели в очередной раз убедились в правильности междисиплинарного подхода к исследованиям и важности сотрудничества ученых разных специальностей.

15 февраля состоялась научно-популярная лекция

15 февраля состоялась научно-популярная лекция  В этом номере ровно половина публикаций посвящена насекомым. Здесь есть и сведения об энтомофауне экологического парка «Новогайвинский бор» в Перми, и о краснокнижных насекомых Курганской области, и о находках усачевидного жука-пыльцееда в Среднем Предуралье. А также об изучении жуков-усачей в Уйском заказнике и дневных бабочек в окрестностях села Тюлюк.

В этом номере ровно половина публикаций посвящена насекомым. Здесь есть и сведения об энтомофауне экологического парка «Новогайвинский бор» в Перми, и о краснокнижных насекомых Курганской области, и о находках усачевидного жука-пыльцееда в Среднем Предуралье. А также об изучении жуков-усачей в Уйском заказнике и дневных бабочек в окрестностях села Тюлюк. Сотрудники ИЭРиЖ готовы показать, что наука – это интересно, не только школьникам, но и детсадотвцам.

Сотрудники ИЭРиЖ готовы показать, что наука – это интересно, не только школьникам, но и детсадотвцам. Практика проведения научных уроков для школьников существует в Институте уже давно. На таких занятиях ребята получают знания, выходящие за рамки школьной программы, а главное, у многих из них просыпается интерес к науке и желание узнавать больше.

Практика проведения научных уроков для школьников существует в Институте уже давно. На таких занятиях ребята получают знания, выходящие за рамки школьной программы, а главное, у многих из них просыпается интерес к науке и желание узнавать больше. 15 февраля состоялось торжественное заседание Общества уральских краеведов, посвященное 180-летию со дня рождения О.Е. Клера и его роли в изучении природы края и истории биологии на Урале.

15 февраля состоялось торжественное заседание Общества уральских краеведов, посвященное 180-летию со дня рождения О.Е. Клера и его роли в изучении природы края и истории биологии на Урале.  15 февраля состоялась лекция д.б.н., ведущего научного сотрудника лаборатории дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН

15 февраля состоялась лекция д.б.н., ведущего научного сотрудника лаборатории дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН  6 февраля в Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН прошли Чтения памяти академика

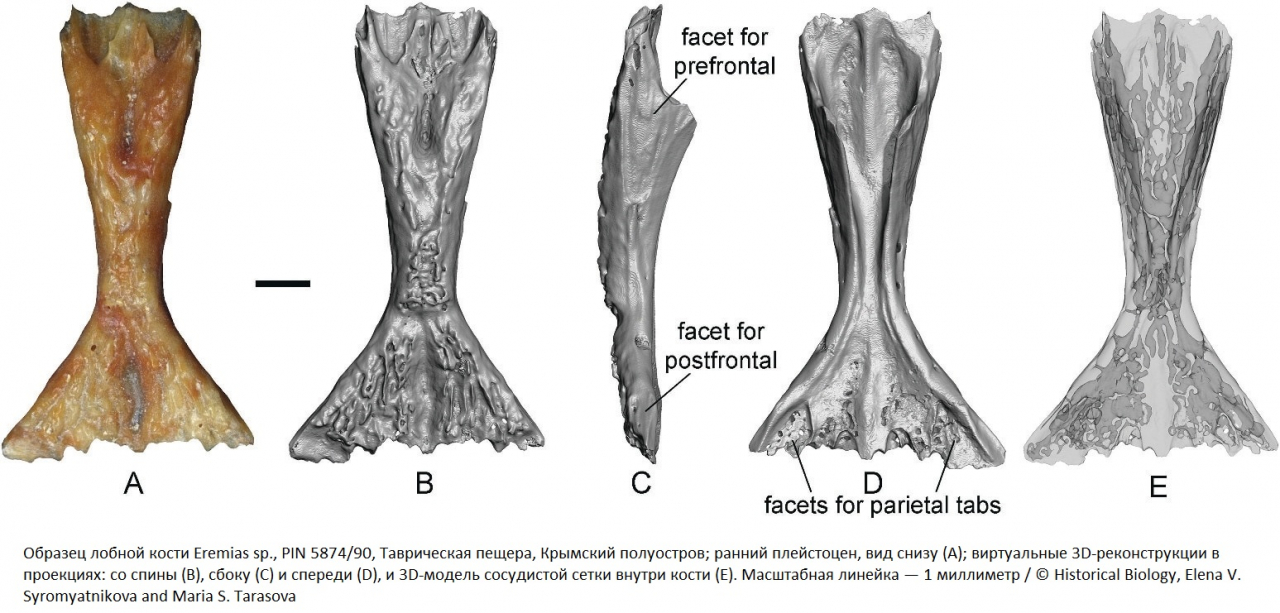

6 февраля в Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН прошли Чтения памяти академика  Раньше считалось, что ящурки (род мелких степных ящериц) расселились по Евразии только в голоцене, несколько тысяч лет назад. Но находка из пещеры Таврида, маленькая теменная косточка рептилии опровергла это утверждение – ведь ее возраст около 1,8-1,6 млн. лет. Находка описана Е.В. Сыромятниковой, к.б.н., с.н.с. лаборатории палеогерпетологии Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН и

Раньше считалось, что ящурки (род мелких степных ящериц) расселились по Евразии только в голоцене, несколько тысяч лет назад. Но находка из пещеры Таврида, маленькая теменная косточка рептилии опровергла это утверждение – ведь ее возраст около 1,8-1,6 млн. лет. Находка описана Е.В. Сыромятниковой, к.б.н., с.н.с. лаборатории палеогерпетологии Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН и  В сборнике представлены 53 тезиса – это результаты работ студентов, аспирантов, молодых учёных в области эволюции и палеобиологии, изучения биологического разнообразия на разных уровнях организации живого, экологических циклов углерода, динамики наземных экосистем и их компонентов. Обсуждаются механизмы устойчивости биоты, проблемы факториальной и функциональной экологии, экологического прогнозирования и рационального природопользования, биологических инвазий.

В сборнике представлены 53 тезиса – это результаты работ студентов, аспирантов, молодых учёных в области эволюции и палеобиологии, изучения биологического разнообразия на разных уровнях организации живого, экологических циклов углерода, динамики наземных экосистем и их компонентов. Обсуждаются механизмы устойчивости биоты, проблемы факториальной и функциональной экологии, экологического прогнозирования и рационального природопользования, биологических инвазий.