Н.С. Корытин награжден Почетной грамотой Главы Екатеринбурга

9 февраля Глава Екатеринбурга Алексей Валерьевич Орлов вручил почетные грамоты представителям научного сообщества. Награждение, приуроченное к дню Российской науки, прошло в торжественной обстановке в Администрации города.

9 февраля Глава Екатеринбурга Алексей Валерьевич Орлов вручил почетные грамоты представителям научного сообщества. Награждение, приуроченное к дню Российской науки, прошло в торжественной обстановке в Администрации города.

От ИЭРиЖ почетной грамотой награжден Николай Сергеевич Корытин.

Николай Сергеевич работает в Институте с 1976 г., а с 2015 г. в должности заведующего лабораторией экологии охотничьих животных. Корытин Н.С. – доктор биологических наук, специалист в области изучения биологии и экологии охотничьих животных на Урале и сопредельных территориях. Является автором более 170 публикаций, в том числе в высокорейтинговых журналах, а также нескольких монографий. Внес огромный вклад в подготовку и издание Красных книг, курировал издание Красных книг Свердловской области и Среднего Урала. А также он активно участвует в популяризации научных достижений, выступая в теле- и радиоэфирах.

Поздравляем Николая Сергеевича и желаем дальнейших успехов!

Согласно Указу Президента РФ №37 от 26 января 2023 года

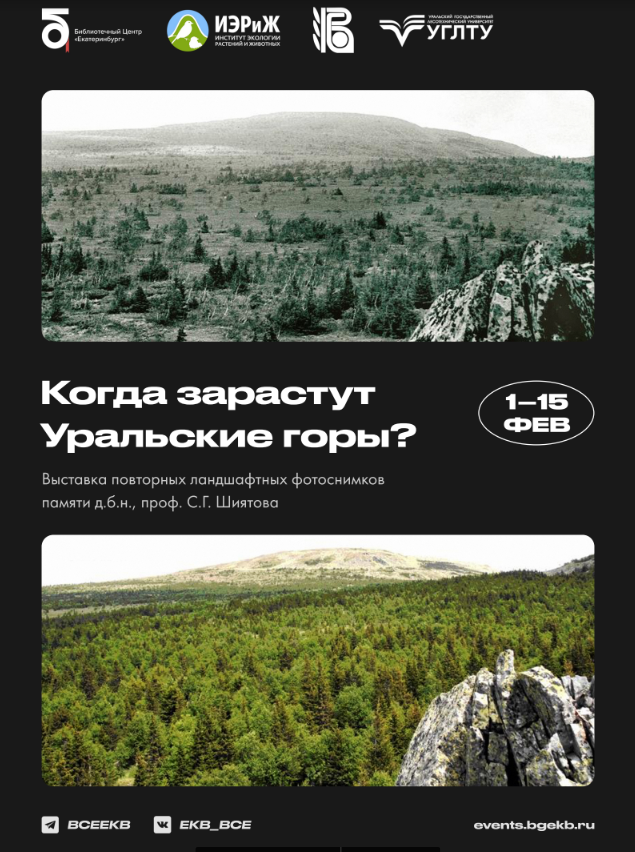

Согласно Указу Президента РФ №37 от 26 января 2023 года  С 1 февраля в Библиотечном центре «Екатеринбург» заработает выставка повторной ландшафтной фотографии памяти С. Г. Шиятова.

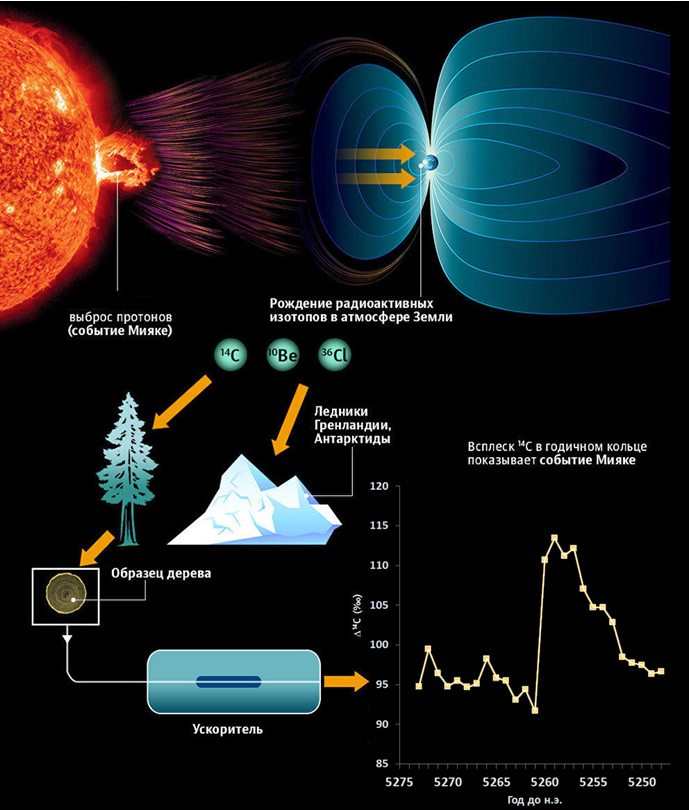

С 1 февраля в Библиотечном центре «Екатеринбург» заработает выставка повторной ландшафтной фотографии памяти С. Г. Шиятова. Вышла книга д.б.н., профессора Степана Григорьевича Шиятова "Хронология моей жизни и научной деятельности". Под его руководством в 1988 г. была создана первая в России лаборатория дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН, которой он заведовал до 2009 г.

Вышла книга д.б.н., профессора Степана Григорьевича Шиятова "Хронология моей жизни и научной деятельности". Под его руководством в 1988 г. была создана первая в России лаборатория дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН, которой он заведовал до 2009 г.

27 декабря

27 декабря

На Среднем Урале разнообразие грибов традиционно изучают на примере широко распространенных субстратов – деревьев и трав, тогда как лианы никогда не были объектом специализированных исследований. Однако в последние 20-40 лет, в связи с потеплением климата, в парках и садах Екатеринбурга существенно увеличилось число видов и площадь лиан, а северная граница виноградарства достигла Среднего Урала. В связи с этим была поставлена задача оценить число паразитических и сапротрофных видов макро- и микроскопических видов грибов развивающихся на лианах. Тестировалась гипотеза о том, что за пределами естественных ареалов на растениях развивается меньше паразитических видов грибов.

На Среднем Урале разнообразие грибов традиционно изучают на примере широко распространенных субстратов – деревьев и трав, тогда как лианы никогда не были объектом специализированных исследований. Однако в последние 20-40 лет, в связи с потеплением климата, в парках и садах Екатеринбурга существенно увеличилось число видов и площадь лиан, а северная граница виноградарства достигла Среднего Урала. В связи с этим была поставлена задача оценить число паразитических и сапротрофных видов макро- и микроскопических видов грибов развивающихся на лианах. Тестировалась гипотеза о том, что за пределами естественных ареалов на растениях развивается меньше паразитических видов грибов.