Сотрудникам института требуется помощь гражданской науки и волонтеров!

В этом году вспышка численности боярышниц Aporia crataegi, которые происходят раз в 10-12 лет. И наши энтомологи очень заинтересованы в выборках имаго боярышницы из любых географических точек, а также за любые годы. Этот материал необходим для изучения различных аспектов морфологической изменчивости крыльев в пределах широкого ареала этого замечательного вида-вредителя!

В этом году вспышка численности боярышниц Aporia crataegi, которые происходят раз в 10-12 лет. И наши энтомологи очень заинтересованы в выборках имаго боярышницы из любых географических точек, а также за любые годы. Этот материал необходим для изучения различных аспектов морфологической изменчивости крыльев в пределах широкого ареала этого замечательного вида-вредителя!

Хотите помочь науке - ловите боярышниц!

По всем вопросам можно обращаться к сотрудникам лаборатории эволюционной экологии Института экологии растений и животных УрО РАН:

Елене Юрьевне Захаровой (zakharova@ipae.uran.ru);

Алексею Олеговичу Шкурихину (shkurikhin_a@ipae.uran.ru);

Юлии Владимировне Городиловой (gorodilova@ipae.uran.ru).

Фото И.А. Солонкина

Виктор Георгиевич Штро

Виктор Георгиевич Штро

«Зарисовки по памяти» - так называется новая выставка живописных работ директора Института экологии растений и животных УрО РАН, доктора биологических наук,

«Зарисовки по памяти» - так называется новая выставка живописных работ директора Института экологии растений и животных УрО РАН, доктора биологических наук,  Елена Антонова

Елена Антонова

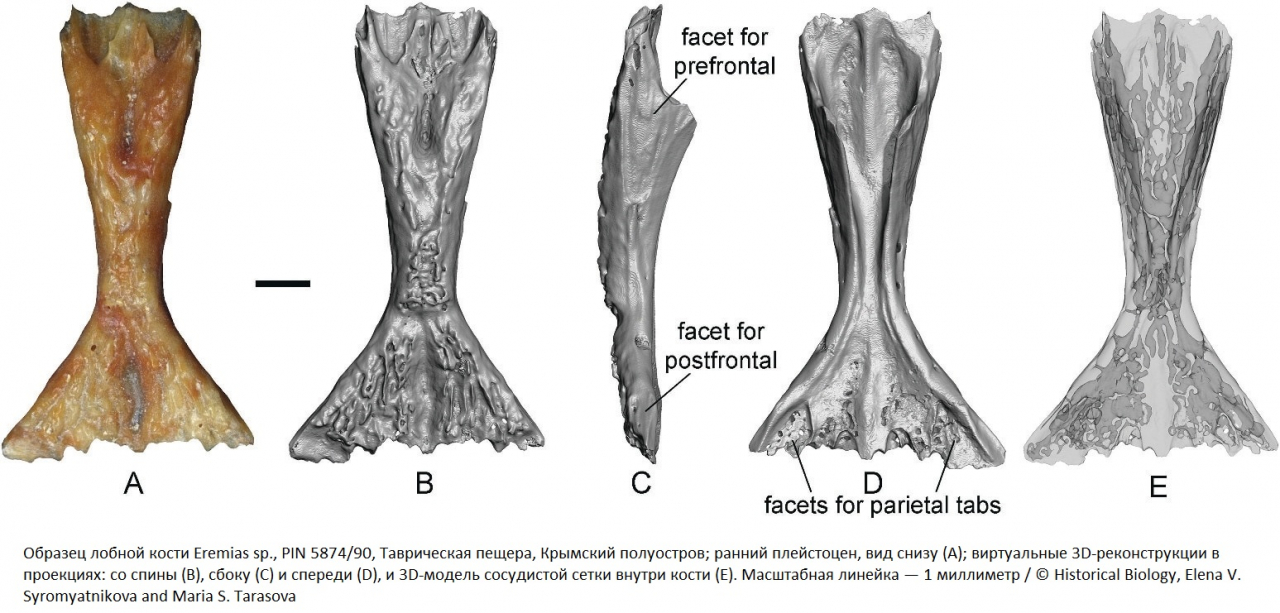

Раньше считалось, что ящурки (род мелких степных ящериц) расселились по Евразии только в голоцене, несколько тысяч лет назад. Но находка из пещеры Таврида, маленькая теменная косточка рептилии опровергла это утверждение – ведь ее возраст около 1,8-1,6 млн. лет. Находка описана Е.В. Сыромятниковой, к.б.н., с.н.с. лаборатории палеогерпетологии Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН и

Раньше считалось, что ящурки (род мелких степных ящериц) расселились по Евразии только в голоцене, несколько тысяч лет назад. Но находка из пещеры Таврида, маленькая теменная косточка рептилии опровергла это утверждение – ведь ее возраст около 1,8-1,6 млн. лет. Находка описана Е.В. Сыромятниковой, к.б.н., с.н.с. лаборатории палеогерпетологии Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН и