В рамках выполнения гранта РНФ (24-27-00338) коллективом сотрудников лаборатории геоинформационных технологий Института экологии растений и животных Григорьевым А.А., Вьюхиным С.О. и Терентьевой М.В. в июне 2024 г. был полностью пройден хр. Машак с восхождением на все вершины, с целью определения территории, занятой горной тундрой, поиска повторных ландшафтных фотоснимков и составления списков видов.

В течении пяти дней было обследовано 9 вершин (г. Медвежья, г. Ягодная, г. Кобея, г. Широкая, г. 1303,9 м., г. 1333,6 м., г. Машак, г. Угловой Машак, г. Южный Машак). Отмечены виды, формирующие основные горно-тундровые сообщества, виды, произрастающие исключительно в горной тундре, а также виды, указывающие на олуговение вершин. Сделаны повторные фотографии на основе фотографий Игошиной К.Н.

Наиболее богатой по числу видов оказалась вершина 1333,6 м – 52 вида, 20 из них не были отмечены ни на одной другой вершине. Северная часть вершины только по склону была покрыта тундрой, на вершине господствовали луговые и лесные виды (горец альпийский, лютик едкий, герань лесная, подмаренник и др.). Однако в центре северной части вершины было скалистое возвышение с видами, не отмечаемыми ни на одной другой вершине: лук, кортузаматиолли, гвоздика иглолистная, минуарция, остролодочник, козелец. В перевале между северной и южной частями вершины на склоне произрастает башмачок капельный. На южной части вершины отмечаются горно-тундровые сообщества с ивами (ива сизая и ива черничная).

К настоящему времени горные тундры на г. Машак, г. Ягодная, г. Харитонова прекратили свое существование вследствие продвижения древесной растительности выше в горы. По полученным расчетам все вершины хр. Машак потеряли более половины площадей занятых горно-тундровыми сообществами на середину ХХ века.

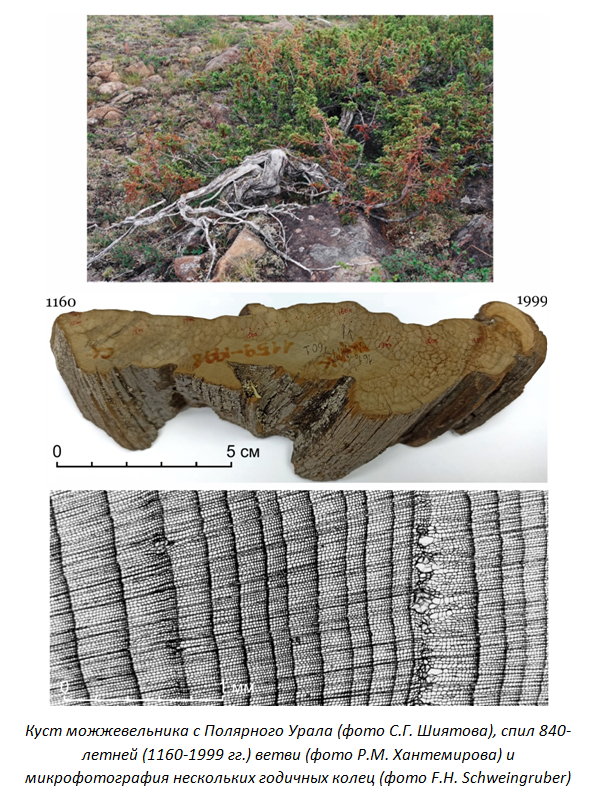

24 декабря 2023 года в Музее природы Урала состоялось открытие выставки "Кольца жизни" к 90-летию со дня рождения основателя российской дендрохронологической школы С.Г. Шиятова.

24 декабря 2023 года в Музее природы Урала состоялось открытие выставки "Кольца жизни" к 90-летию со дня рождения основателя российской дендрохронологической школы С.Г. Шиятова.

Совсем недавно исполнилось два года, как ушел из жизни наш коллега В.Г. Ищенко.

Совсем недавно исполнилось два года, как ушел из жизни наш коллега В.Г. Ищенко. 24 декабря (в воскресенье) в 15:00

24 декабря (в воскресенье) в 15:00 28-30 ноября 2023 года в Парке науки и искусства Сириус (Сочи) состоялся III Конгресс молодых ученых. Представителями от Института экологии растений и животных на конгрессе были

28-30 ноября 2023 года в Парке науки и искусства Сириус (Сочи) состоялся III Конгресс молодых ученых. Представителями от Института экологии растений и животных на конгрессе были

«Птицы, звери, гады» - так называется выставка изображений, создававшихся

«Птицы, звери, гады» - так называется выставка изображений, создававшихся

Наблюдение за птицами считалось в викторианской Англии занятием, достойным джентльмена, а ученые-натуралисты обязательно имели навыки рисования. Сегодня это гораздо более редкое сочетание, и тем ценнее выглядит экспозиция из девяноста двух живых акварелей, автор которых – учёный-орнитолог.

Наблюдение за птицами считалось в викторианской Англии занятием, достойным джентльмена, а ученые-натуралисты обязательно имели навыки рисования. Сегодня это гораздо более редкое сочетание, и тем ценнее выглядит экспозиция из девяноста двух живых акварелей, автор которых – учёный-орнитолог.

24 ноября на Общем собрании Уральского отделения РАН состоялось торжественное вручение диплома имени Н.В. Тимофеева-Ресовского

24 ноября на Общем собрании Уральского отделения РАН состоялось торжественное вручение диплома имени Н.В. Тимофеева-Ресовского

Биологические инвазии, то есть нашествия чужеродных видов с последующей вспышкой массового размножения, – одна из самых серьезных экологических и экономических проблем XXI века, одно из самых тяжелых последствий глобализации. Широко известны примеры внедрения в естественные экосистемы инвазионных видов растений и животных, тогда как представителям Царства Грибов уделяется меньше внимания. Однако именно на активную деятельность инвазионных фитопатогенных грибов приходится до 20% экономических потерь российских аграриев. С каждым годом эта цифра растет в связи с более широким расселением чужеродных видов. Многие из таких видов уже натурализовались в отдельных регионах страны и начали внедряться в естественные экосистемы.

Биологические инвазии, то есть нашествия чужеродных видов с последующей вспышкой массового размножения, – одна из самых серьезных экологических и экономических проблем XXI века, одно из самых тяжелых последствий глобализации. Широко известны примеры внедрения в естественные экосистемы инвазионных видов растений и животных, тогда как представителям Царства Грибов уделяется меньше внимания. Однако именно на активную деятельность инвазионных фитопатогенных грибов приходится до 20% экономических потерь российских аграриев. С каждым годом эта цифра растет в связи с более широким расселением чужеродных видов. Многие из таких видов уже натурализовались в отдельных регионах страны и начали внедряться в естественные экосистемы.