Поймай бабочку – помоги науке!

Только ловить надо не каких попало бабочек, а боярышниц Aporia crataegi.

Только ловить надо не каких попало бабочек, а боярышниц Aporia crataegi.

В этом году на Урале продолжается вспышка численности боярышниц, которую отмечают многие жители. Эти бабочки не только красивые, но и являются необходимым материалом для экологических исследований. Энтомологи Института экологии растений и животных УрО РАН уже много лет изучают морфологическую изменчивость крыльев бабочки боярышницы, и в этом им очень нужна ваша помощь!

Что нужно делать:

Отловить бабочек боярышниц. Это не займет много времени. Самый простой способ – собирать бабочек руками и складывать в газету, просто между листов, как в конверт. Если под рукой нет газеты, подойдёт любая бумага, сложенная конвертом. Главное, чтобы не в полиэтилен, а то бабочки не будут сохнуть, и могут заплесневеть. Крылья складывать у бабочки за спиной, не расправлять. Убивать их просто сдавливая пальцами грудь, тот отдел тела, где крепятся крылья и ноги. Можно собирать мертвых, но не очень грязных и гнилых.

Минимальный размер выборки – 25 особей одного пола. Максимальный размер выборки - неограничен (сотни, тысячи). Самки боярышниц крупнее и у них прозрачные крылья (см. фото). Но если различать пол бабочек для вас сложно, ловите все подряд – ученые уже рассортируют их так, как нужно.

Материал должен сопровождаться следующей информацией: место сбора (желательно с координатами), дата сбора (год – обязательно!), примерная оценка относительной плотности на момент сбора, ФИО сборщика и e-mail. Оценить плотность нужно примерно: мало, много, огромное количество.

Исследователи будут рады сборам не только из Свердловской и ближайших областей, но и других регионов России и всей Евразии.

Бабочек нужно приносить по адресу: 8 Марта, 202.

По всем вопросам можно обращаться к сотрудникам лаборатории эволюционной экологии Института экологии растений и животных УрО РАН:

- Елене Юрьевне Захаровой (zakharova@ipae.uran.ru);

- Алексею Олеговичу Шкурихину (shkurikhin_a@ipae.uran.ru);

- Юлии Владимировне Городиловой (gorodilova@ipae.uran.ru).

Фото Н.С. Шималиной и И.А. Сморкалова.

Сотрудники Биофизической станции ИЭРиЖ УрО РАН приняли гостей из МГУ

6 июня этого года по приглашению Института экологии растений и животных УрО РАН Биофизическую станцию в г. Заречном посетили сотрудники МГУ им. М.В. Ломоносова во главе с доктором географических наук Валентином Николаевичем Голосовым. По результатам рабочей встречи было принято решение о подготовке договора о творческом сотрудничестве между ИЭРиЖ УрО РАН и МГУ. Так же в августе сотрудники Биофизической станции с коллегами из МГУ проведут совместные полевые работы по отбору проб на реках Теча и Исеть.

6 июня этого года по приглашению Института экологии растений и животных УрО РАН Биофизическую станцию в г. Заречном посетили сотрудники МГУ им. М.В. Ломоносова во главе с доктором географических наук Валентином Николаевичем Голосовым. По результатам рабочей встречи было принято решение о подготовке договора о творческом сотрудничестве между ИЭРиЖ УрО РАН и МГУ. Так же в августе сотрудники Биофизической станции с коллегами из МГУ проведут совместные полевые работы по отбору проб на реках Теча и Исеть.

Путешествие в науку

30 мая в г. Заречном на Биофизической станции Института экологии растений и животных УрО РАН состоялось замечательное мероприятие, посвященное Дню защиты детей «Путешествие в науку». Дети сотрудников биофизической станции начали путешествие в научную страну с экскурсии по лабораториям и знакомством с экологической наукой и профессией лаборант-исследователь.

30 мая в г. Заречном на Биофизической станции Института экологии растений и животных УрО РАН состоялось замечательное мероприятие, посвященное Дню защиты детей «Путешествие в науку». Дети сотрудников биофизической станции начали путешествие в научную страну с экскурсии по лабораториям и знакомством с экологической наукой и профессией лаборант-исследователь.

От сотрудников лаборатории ребята узнали, чем занимаются люди этой профессии, где они работают, какие необходимы инструменты, оборудование для их работы. С удовольствием поучаствовали в занимательных опытах, посетили огромную научную оранжерею.

И ещё поделились своим видением окружающего мира через выставку рисунков «Мир глазами детей». Руководитель Биофизической станции к.вет.н. Коржавин А.В. вручил всем юным исследователям поощрительные грамоты. Завершилась экскурсия чаепитием. Уставшие, счастливые и довольные ребята уехали домой готовиться к следующей выставке «Профессия Эколог»!

Фильм Ю.Э. Кропачевой «60 дней и ночей в гнезде бородатой неясыти» показали в Екатеринбурге

30 мая в Библиотечном центре «Екатеринбург» состоялся показ документального фильма Ю.Э. Кропачевой «60 дней и ночей в гнезде бородатой неясыти». Фильм смонтирован из видеороликов, снятых фотоловушками в ходе изучения гнездовой биологии бородатой неясыти в Ирбитском районе Свердловской области. Фильм охватывает период жизни птиц в гнезде, начиная с насиживания яиц и заканчивая прыжком из гнезда совенка-слетка.

В ходе встречи Юлия Эвальдовна рассказала о своей работе и о жизни краснокнижных бородатых неясытей, ответила на многочисленные вопросы зрителей.

Если вы хотели попасть на показ фильма «60 дней и ночей в гнезде бородатой неясыти», но не смогли, смотрите его здесь

Изменение климата приводит к сокращению и локальному вымиранию видов в горах Южного Урала

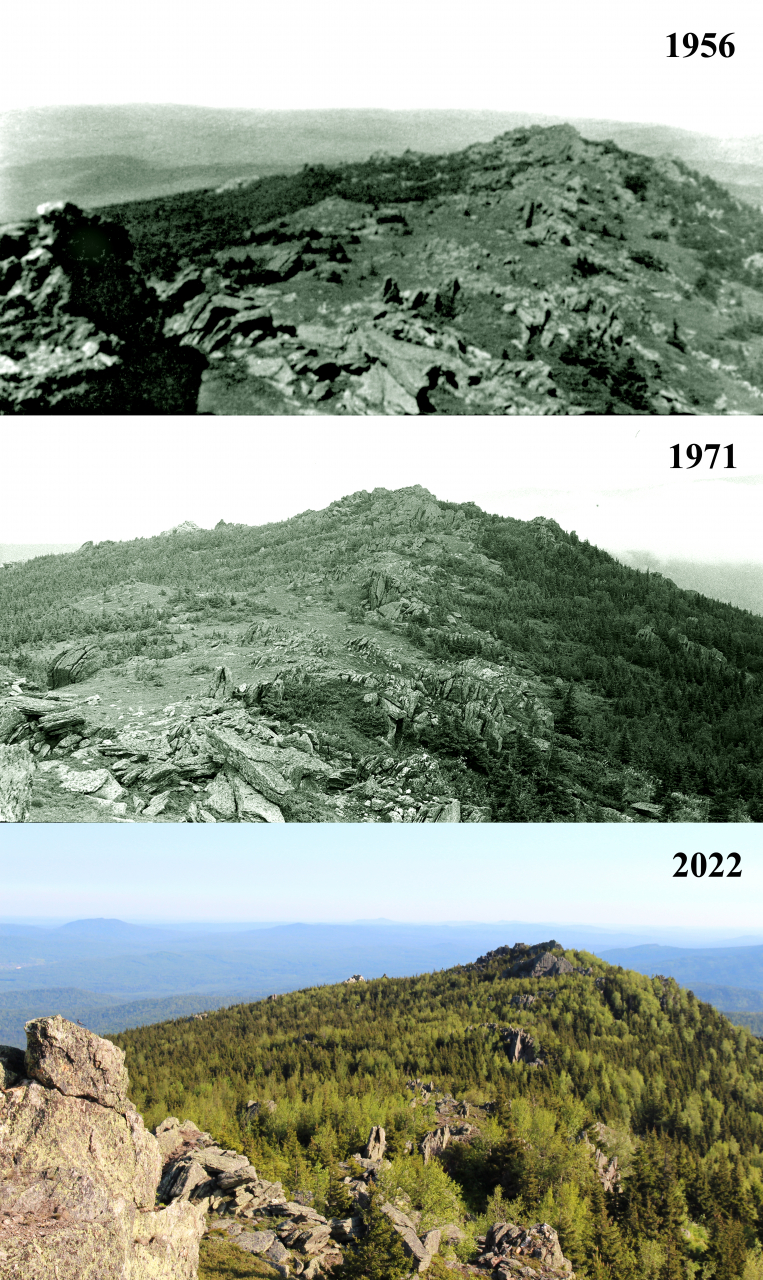

Современное изменение климата и связанные с ним риски вымирания видов – часто обсуждаемые проблемы в мировом научном сообществе. Одними из наиболее чувствительных к климатическим изменениям районов являются высокогорья. Южный Урал относится к таким горным системам, где граница леса располагается относительно высоко при незначительной высоте основных горных хребтов до 1600 м над ур. моря. В связи с этим на многих вершинах горные тундры, имеет небольшие площади. Одна из таких вершин – Дальний Таганай. Мониторингу изменений, происходящих на этой вершине Южного Урала, посвящена статья «Upward Expansion of Trees and Shrubs Leads to Alpine Tundra Contraction and Local Extinction of Species in the Southern Urals», опубликованная в журнале «Ecosystems», соавторами которой являются сотрудники ИЭРиЖ УрО РАН А.А. Григорьев, Ю.Е. Михайлов (УГЛТУ, УрФУ), Ю.В. Шалаумова, С.О. Вьюхин, Д.С. Балакин, А.И. Ермаков, М.В. Терентьева, О.В. Ерохина, П.А. Моисеев и П.П. Кудрявцев (НП Таганай).

Полученные результаты убедительно показывают, что на фоне современных изменений климата происходит не только продвижение леса выше в горы, трансформация растительного покрова и сообществ герпетобионтных беспозвоночных в горной тундре, но и локальное вымирание отдельных видов.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (грант 24-27-00338).

Поздравляем Д.И. Дубровина с защитой диссертации!

13 мая в Институте экологии растений и животных состоялась защита кандидатской диссертации Дениса Игоревича Дубровина, младшего научного сотрудника лаборатории проблем сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий.

13 мая в Институте экологии растений и животных состоялась защита кандидатской диссертации Дениса Игоревича Дубровина, младшего научного сотрудника лаборатории проблем сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий.

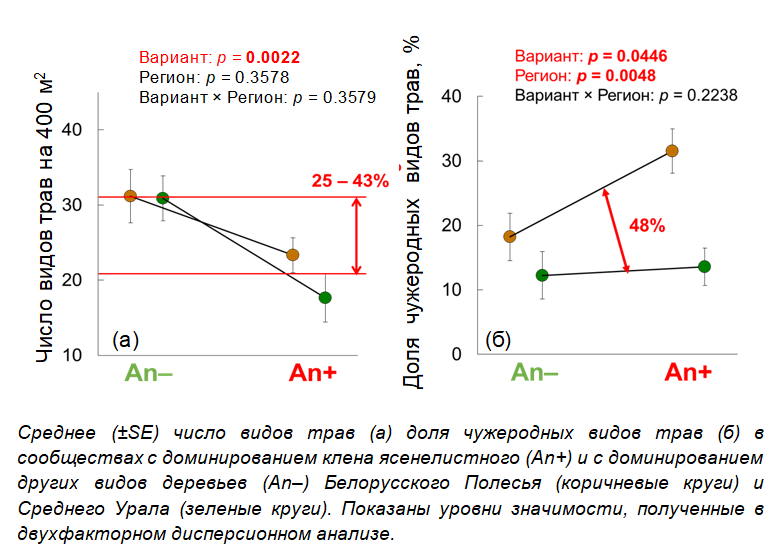

Тема диссертации Дениса Игоревича «Видовое разнообразие растительных сообществ с доминированием Acer negundo L. на Среднем Урале и в Белорусском Полесье», научный руководитель Д.В. Веселкин. Работа посвящена влиянию инвазионного вида, клена ясенелистного Acer negundo L., на разнообразие растительных сообществ в двух отдаленных друг от друга регионах, на Среднем Урале и в Белорусском Полесье.

Поздравляем Дениса Игоревича и желаем дальнейших успехов в научной работе!

Сотрудники ИЭРиЖ завершили один из этапов изучения гнездовой экологии кречетов

В.А. Соколов, А.А. Соколов, И.А. Фуфачев и В.А. Осокин завершили один из этапов изучения гнездовой экологии кречетов в предгорьях Полярного Урала, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Недавно экспедиция вернулась из природного парка «Ингилор», где исследователи проверяли занятость гнездовых участков краснокнижных соколов, а также беркутов и белохвостов. Исследователи проверили несколько известных гнезд, и обнаружили новые. Безопасно и эффективно исследовать новые территории позволил недавно приобретенный за счет субсидии Минобрнауки снегоболотоход "Трэкол-Хаски".

В четырех гнездах кречетов исследователи зарегистрировали полные кладки, которые насиживают заботливые родители. Работы ведутся в рамках гранта Российского научного фонда № 24-44-00094. Еще два района исследований – это бассейн р. Щучья на юге Ямала и мосты железной дороги «Обская-Карская», где ученые при поддержке Правительства ЯНАО и компании «Газпромтранс» подробно изучают гнездовую экологию кречетов с помощью фотоловушек.

За три года ученые планируют провести мониторинг занятости гнездовых участков, успеха размножения и продуктивности популяции кречетов в разных фенологических и кормовых условиях. Собранные образцы для генетических исследований помогут на новом уровне изучить адаптацию кречетов к суровым условиям Заполярья: низким температурам и жесткому ультрафиолетовому излучению.

Видео А.А. Соколова

Поздравляем Лидию Эдуардовну Ялковскую с круглой датой!

10 мая 1975 года – День Рождения Лидии Эдуардовны Ялковской – кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника, заместителя заведующего лабораторией филогенетики и биохронологии ИЭРиЖ УрО РАН.

10 мая 1975 года – День Рождения Лидии Эдуардовны Ялковской – кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника, заместителя заведующего лабораторией филогенетики и биохронологии ИЭРиЖ УрО РАН.

Свой путь в науке Лидия Эдуардовна начала после окончания биологического факультета Уральского государственного университета в 1997 году в лаборатории экологических основ изменчивости организмов Института экологии растений и животных УрО РАН. В группе популяционной цитогенетики под руководством профессора, д.б.н Гилевой Э.А. Лидия Эдуардовна сформировалась и как ответственный лабораторный исследователь и как отважный полевик.

В 2008 году Ялковская Л.Э. возглавила группу и сохранила традиции и наработки как в области экспериментальной экологии, так и развития генетических исследований мелких млекопитающих, включая развитие молекулярно-генетических методов. Уже в составе лаборатории филогенетики и биохронологии при непосредственном участии Лидии Эдуардовны сформировался коллектив специалистов в области филогенетики и филогеографии, отвечающий всем требования современной науки. Круг ее научных интересов – от палеоДНК мелких млекопитающих до популяционной структуры и генетической изменчивости моржей, а также единственной пресноводной трески – налима.

Результаты исследований Лидии Эдуардовны широко востребованы и в хоздоговорных работах, и в решении фундаментальных биологических и экологических задач в том числе и в рамках проектов РНФ. Она неизменный и требовательный начальник полевого отряда лаборатории, авторитет которого непререкаем. И в то же время – хрупкая, элегантная, эрудированная представительница прекрасного пола.

С Днём Рожденья, дорогая Лидия Эдуардовна! Новых научных свершений, новых интересных маршрутов, верных друзей, здоровья, счастья!

В ИЭРиЖ УрО РАН отметили День Победы, вспомнив коллег-ветеранов

Директор Института М.Г. Головатин выступил с речью, посвященной памяти сотрудников-ветеранов войны. Далее состоялся показ видеозаписи, сделанной в 2023 году, в которой В.Н. Большаков делится воспоминаниями об участниках войны, в разное время работавших в ИЭРиЖ. После, согласно программе, выступил Н.Г. Ерохин, он рассказал о тех живых воспоминаниях, которыми в свое время делились с ним те, кто пережил войну. К нему присоединились и другие сотрудники Института, они вспоминали и очень тепло говорили о своих коллегах, с которыми им посчастливилось работать и учиться у них не только научным знаниям и навыкам, но и важным человеческим качествам.

Также состоялось открытие стены памяти сотрудников-участников Великой отечественной войны и небольшой памятной экспозиции, созданной Н.Г. Ерохиным из личной коллекции и фондов музея ИЭРиЖ. Экспозиция дополнена архивными стенгазетами, посвященными дню Победы. Посмотреть ее можно на первом этаже Института. А на сайте можно посмотреть и прочитать текстовые расшифровки документов из архивов ИЭРиЖ.

- ‹ previous

- 6 of 51

- next ›

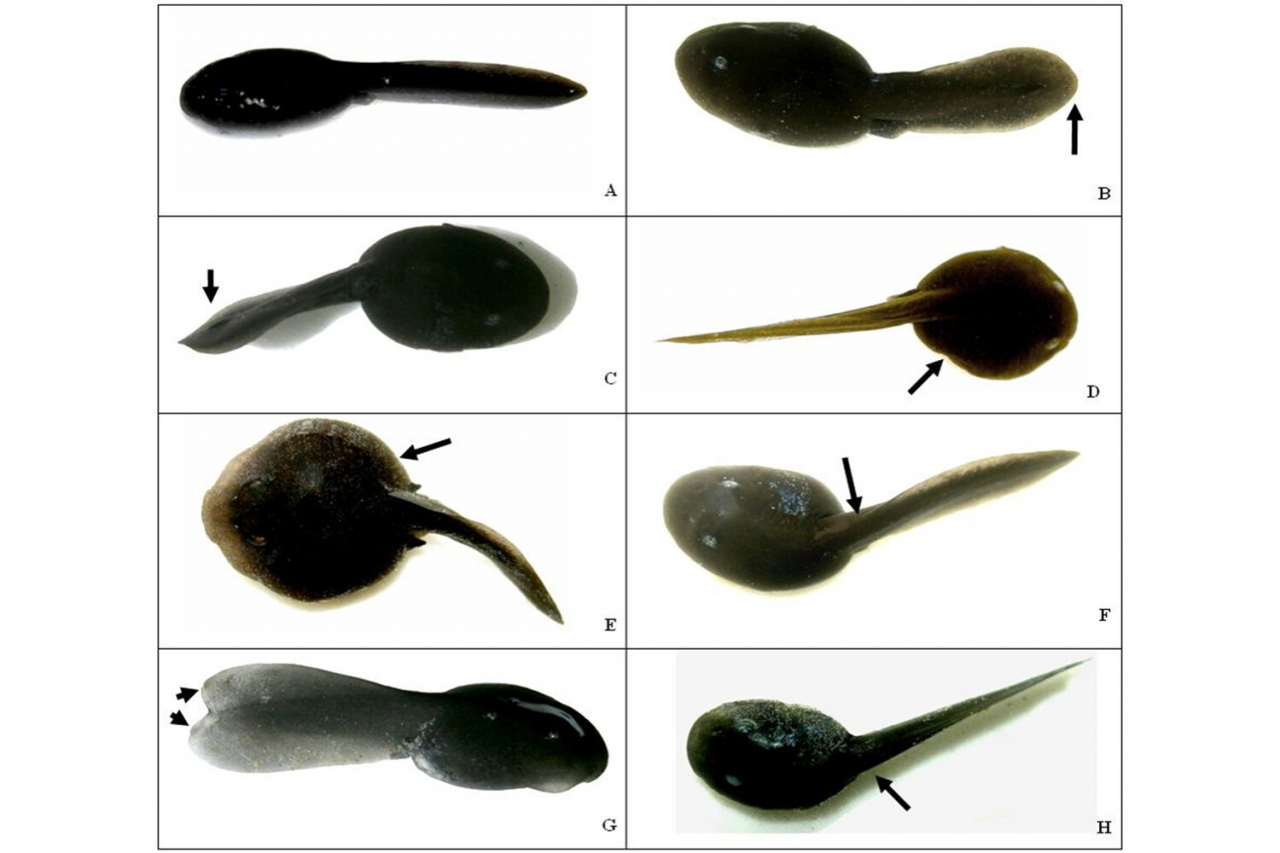

Головастики с дефектами развития в большом количестве обнаружены в Гималаях

Статья об исследовании патологий амфибий в Гималаях, соавтором которой является Владимир Леонидович Вершинин, д.б.н., заведующий лабораторией функциональной экологии наземных животных ИЭРиЖ УрО РАН опубликована в Russian Journal of Herpetology.

У головастиков жаб в притоках реки Ямуна: Аглад-Нади (10,9) и Пурола (с двумя участками Пурола-1 и Пурола-2 наблюдались различные деформации осевого скелета, укороченные, закругленные и раздвоенные хвосты, дефекты развития глаз и отеки брюшной полости. Всего было исследовано 717 головастиков двух видов жаб. Высокий процент нарушений развития – у 3,3–13,6% личинок земноводных свидетельствует о явном неблагополучии воды в этих реках.

Подобные нарушения развития могут быть вызваны повышенной соленостью или минерализацией воды. Но проведенные анализы не показали превышения этих показателей. Исследователи предположили, что причиной может быть загрязнение воды химическими веществами, используемыми в сельском хозяйстве. Аналогичные патологии возникали у головастиков в экспериментах с различными агрохимикатами.

И хотя Гималаи считаются относительно чистым и малонаселенным районом, по сравнению с полуостровной Индией, вероятно, местные жители активно используют в своей хозяйственной деятельности искусственные удобрения и средства борьбы с вредителями.

Последствия инвазии ясенелистного клена для растительных сообществ единообразны в географически отдаленных регионах

Оценка последствий инвазий чужеродных видов-трансформеров – важная задача инвазивной экологии. В рамках этого направления интересен вопрос, одинаково ли реагируют на вторжение агрессивных чужеродных видов аборигенные и другие чужеродные виды. Этот вопрос относится к проверке Invasional meltdown hypothesis – гипотезы об облегчении конкуренции в сообществах, подвергшихся инвазии. Гипотеза предсказывает, что, если в сообществе доминирует сильный чужеродный вид, то увеличивается вероятность проникновения в это сообщество других чужеродных видов, т.е. наблюдается, так называемая, сопряженная инвазия чужеродных видов.

Сотрудники ИЭРиЖ УрО РАН Д.И. Дубровин и Д.В. Веселкин совместно с А.П. Гусевым из Гомельского госуниверситета им. Ф. Скорины (Беларусь) сравнили видовое богатство аборигенных и чужеродных растений в сообществах, подвергшихся инвазии клена ясенелистного, в двух географически и флористически различающихся регионах – на Среднем Урале и в Белорусском Полесье.

Исследования проведены в рамках проекта РНФ № 23-24-00645, результаты опубликованы в статье «Plant Species Richness and Invasional Meltdown in Different Parts of Acer negundo L. Secondary Range» в журнале Forests (WoSQ1; IF 2.9; CS 4.5).

Читать Online.

Скачать PDF.

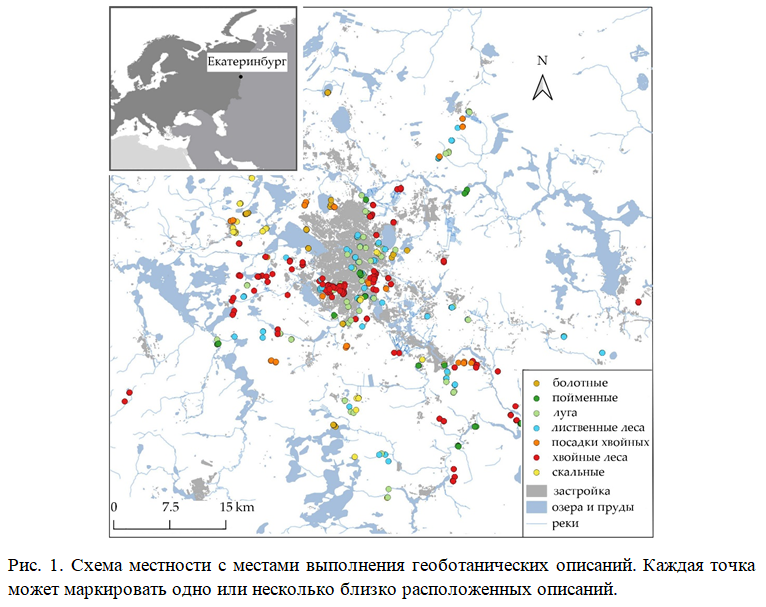

Сотрудники ИЭРиЖ УРО РАН оценили, как часто в растительных сообществах Екатеринбурга встречаются чужеродные растения

Неконтролируемое распространение чужеродных, т.е. инорайонных или пришлых организмов – растений, животных, грибов – одна из глобальных экологических проблем. Она осознана специалистами относительно недавно. Для того, чтобы прогнозировать будущие изменения в природе, нужно представлять масштабы и скорости изменений, которые происходят в связи с внедрением чужеродных организмов. Поэтому в мире активно идет накопление данных о расселении чужеродных организмов.

Сотрудники лабораторий биоразнообразия растительного мира и микобиоты и проблем сохранения биоразнообразия и ООПТ ИЭРиЖ УрО РАН: Д.В. Веселкин, Н.В. Золотарева, Д.И. Дубровин, Е.Н. Подгаевская, Л.А Пустовалова, А.А Коржиневская, с участием коллеги из Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН Т.Г Ивченко обследовали на Среднем Урале почти тысячу местообитаний (рис. 1) и оценили особенности распространения чужеродных растений в них. В каждом местообитании определили уровень вторжения – число чужеродных видов и их долю от общего числа видов. Исследовали естественные (болота, поймы, луга, леса, каменистые участки на вершинах возвышенностей) и антропогенные (искусственные лесные посадки, пустыри, скверы, дворы жилых домов) местообитания. Основных вопросов было два: (1) в какие типы местообитаний чужеродные растения внедряются легче, а в какие местообитания их проникновение затруднено; (2) как различаются уровни вторжения в местообитаниях, расположенных в черте большого города и в его пригородной зоне. Материалы опубликованы в двух статьях. Решение первой задачи изложено, в основном, в журнале «Diversity», второй задачи – в журнале «Экология».

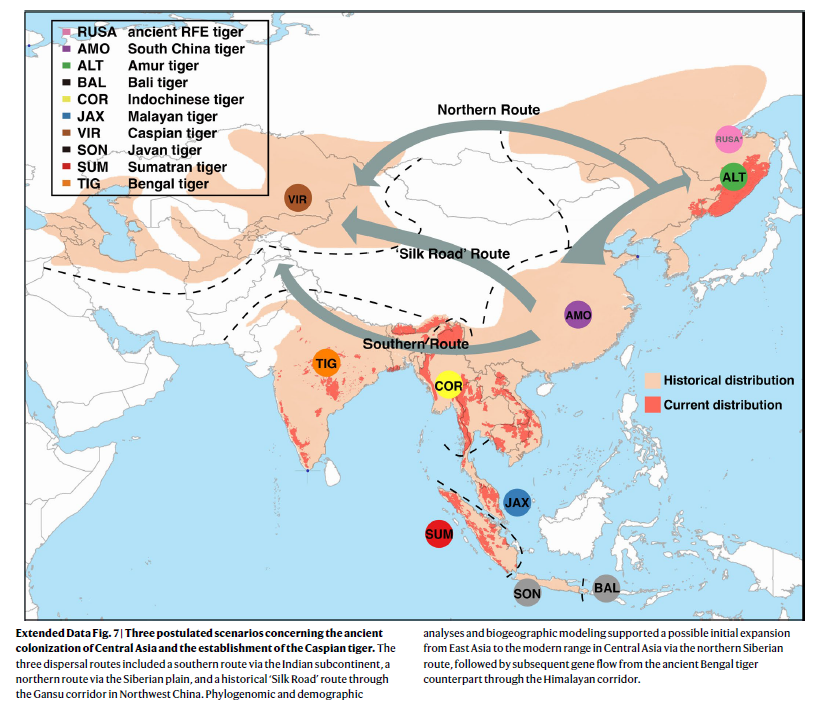

Ученые проследили генетическую эволюцию тигров от плейстоцена до современности

Международный коллектив ученых при участии Д.О. Гимранова, к.б.н., старшего научного сотрудника лаборатории палеоэкологии ИЭРиЖ УрО РАН определил генетические закономерности эволюции древних тигров в континентальной Азии. Исследователи выделили и изучили ДНК из находок, возраст которых варьируется от 100 до10 тыс. лет, собранных на Дальнем Востоке России, в Китае, Казахстане и Узбекистане и сравнили их с геномами современных животных – всего было исследовано более 60 образцов. На основе полученных данных составили генетическое древо тигров. Работа опубликована в журнале Nature Ecology&Evolution.

Международный коллектив ученых при участии Д.О. Гимранова, к.б.н., старшего научного сотрудника лаборатории палеоэкологии ИЭРиЖ УрО РАН определил генетические закономерности эволюции древних тигров в континентальной Азии. Исследователи выделили и изучили ДНК из находок, возраст которых варьируется от 100 до10 тыс. лет, собранных на Дальнем Востоке России, в Китае, Казахстане и Узбекистане и сравнили их с геномами современных животных – всего было исследовано более 60 образцов. На основе полученных данных составили генетическое древо тигров. Работа опубликована в журнале Nature Ecology&Evolution.

Генетический анализ показал, что амурский тигр частично произошел от вымершей позднеплейстоценовой линии. Тигры с Дальнего Востока (возраст остатков 10–8 тыс. лет) для всех тигров являются базальными (эволюционная линия отделилась от корня раньше других групп и развивалась отдельно). Каспийский тигр, вероятно, появился от популяции Северо-Восточной Азии и получил часть генов от южно-бенгальских тигров. Авторы наконец-то разрешили споры о таксономическом положении южно-китайских тигров и подтвердили их подвидовой статус.

Распространение тигров через Китай в Северо-Восточную Азию, а затем на запад в Среднюю Азию соединило северные подвиды, такие как амурский и каспийский тигры, с южными материковыми подвидами – бенгальским и индокитайским тиграми.

Ясенелистный клен помогает чужеродным растениям внедриться в местное растительное сообщество

Чужеродные растения способны трансформировать условия среды и снижать разнообразие сообществ-реципиентов. Вопрос об особенностях влияния инвазивного дерева клена ясенелистного на видовое богатство растений в двух разных географических регионах обсуждался в докладе Д.И. Дубровина "Влияние инвазии Acer negundo на богатство трав в сообществах Среднего Урала и Белорусского Полесья".

Работа Дениса Игоревича Дубровина «Влияние инвазии Acer negundo на богатство трав в сообществах Среднего Урала и Белорусского Полесья» заняла 1 место на Всероссийской конференции молодых ученых "Экология: факты, гипотезы, модели", посвященной 90-летию со дня рождения профессора С.Г. Шиятова.