Поздравляем Виктора Сергеевича Безеля с 90-летием!

30 октября свой 90-летний юбилей отмечает Виктор Сергеевич Безель - доктор биологических наук, профессор, Заслуженный эколог РФ, главный научный сотрудник лаборатории экотоксикологии популяций и сообществ. Виктор Сергеевич – автор 300 научных работ, в том числе около 15 книг. Наиболее значимые монографии: «Популяционная экотоксикология млекопитающих» (1987), «Популяционная экотоксикология» (1994), «Экологическая токсикология: популяционный и биоценотический аспекты» (2007), «Принципы и методы экологической токсикологии» (2015). Многолетний труд Виктора Сергеевича отмечен почетными грамотами Российской Академии Наук и Правительства Свердловской области. В 2008 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный эколог РФ», а в 2015 г. вручена медаль имени В.В. Ковальского за выдающийся вклад в области биогеохимии.

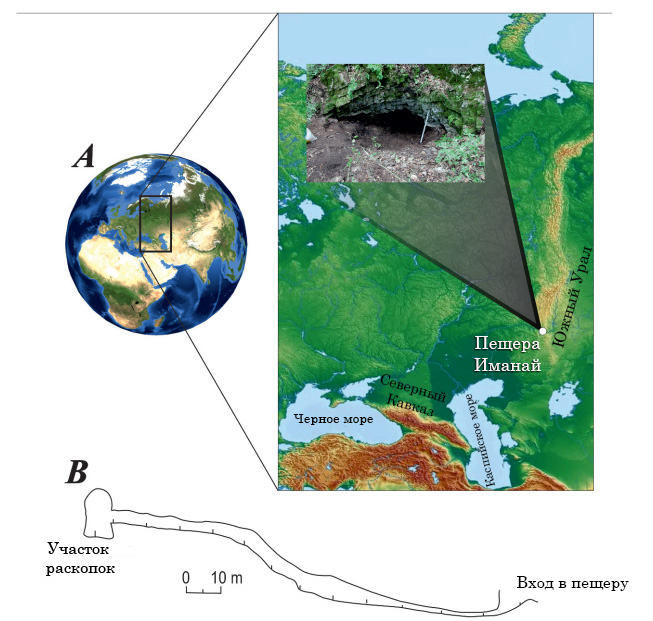

Подробное исследование остатков саблезубой кошки мегантереон проводилось международным коллективом: Д.О. Гимрановым, к.б.н, старшим научным сотрудником лаборатории

Подробное исследование остатков саблезубой кошки мегантереон проводилось международным коллективом: Д.О. Гимрановым, к.б.н, старшим научным сотрудником лаборатории

5 сентября ИЭРиЖУрО РАН загрузил на свой сервер первую

5 сентября ИЭРиЖУрО РАН загрузил на свой сервер первую