В международном журнале Historical Biology вышла статья об исследовании зубов древних медведей Non-occlusal incisor microwear in Ursus rossicus Borissiak, 1930 and U.k.kanivetz Vereshchagin, 1973. Ее авторы сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН: Д.О Гимранов, старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии, С.В. Зыков, старший научный сотрудник лаборатории филогенетики и биохронологии и П.А. Косинцев, старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии.

В ней речь идет о зубах малого или Русского пещерного медведя (U. rossicus) и большого или Уральского пещерного медведя (U. kanivetz). Пещерные медведи в позднем плейстоцене населяли Урал, с ними же вместе обитал и бурый медведь (U. arctos), который в статье тоже фигурирует в качестве сравнения.

Если коротко, то пища и другие факторы могут оставлять на зубах, а именно на эмали, разнообразные следы. Следы эти выглядят, как полосочки или ямочки разной величины. Количество полосочек и ямочек на зубах животных зачастую видоспецифично. Также это позволяет оценить насколько ближе или дальше друг от друга находятся изучаемые животные по своим диетическим предпочтениям.

Кроме того, изучаются данные анализа стабильных изотопов углерода и азота из тканей зуба. Изотопные сигналы или количество изотопов углерода и азота в тканях животных свидетельствуют об их количестве в объектах питания и о том, какая пища потреблялась животным. Если растительная, то будет преобладать углерод, если животные белки - азот.

Для реконструкции целостной картины пищевого поведения важно изучить морфологию зуба и не исключать особенности распространения вида.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-24-00147.

В план мероприятий Года науки и технологий в России в ноябре включено проведение VI Всероссийского молодежного научного форума «Наука будущего – наука молодых» и IV международной научной конференции «Наука будущего» (далее – Форум и Конференция). Это междисциплинарное научное мероприятие, проводимое Министерством науки и высшего образования Российской Федерации с 2015 года в различных городах нашей страны.

В план мероприятий Года науки и технологий в России в ноябре включено проведение VI Всероссийского молодежного научного форума «Наука будущего – наука молодых» и IV международной научной конференции «Наука будущего» (далее – Форум и Конференция). Это междисциплинарное научное мероприятие, проводимое Министерством науки и высшего образования Российской Федерации с 2015 года в различных городах нашей страны.

5 сентября ИЭРиЖУрО РАН загрузил на свой сервер первую

5 сентября ИЭРиЖУрО РАН загрузил на свой сервер первую

По итогам 1/32 финала командного кубка России по фотофиксации дикорастущих растений на платформе

По итогам 1/32 финала командного кубка России по фотофиксации дикорастущих растений на платформе

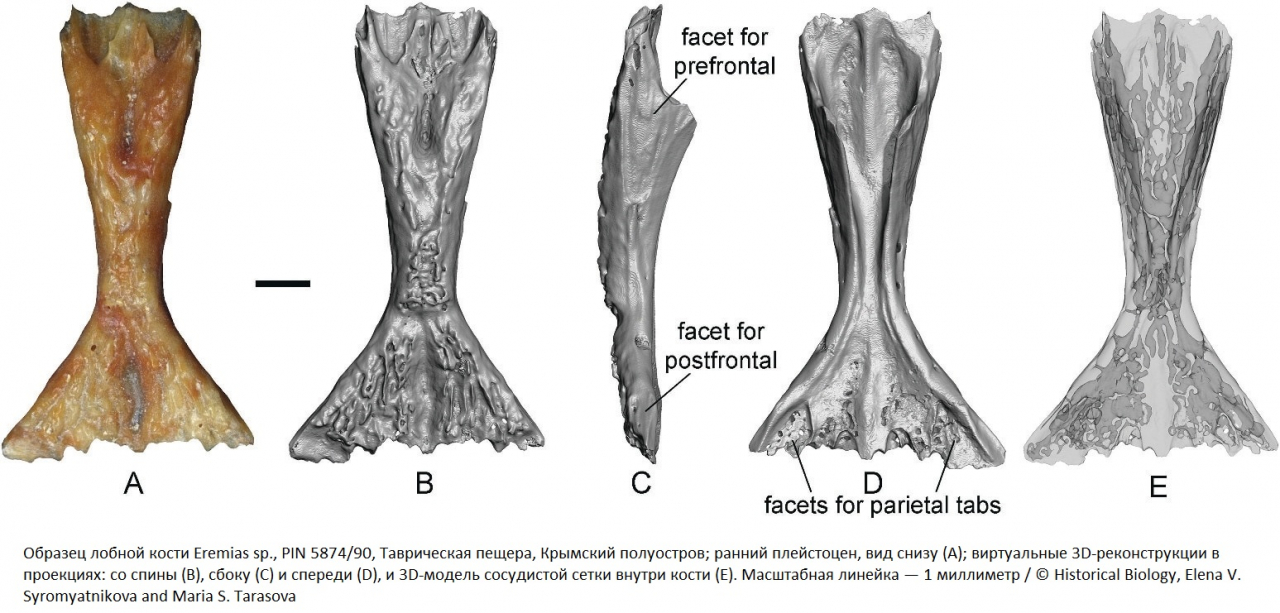

Раньше считалось, что ящурки (род мелких степных ящериц) расселились по Евразии только в голоцене, несколько тысяч лет назад. Но находка из пещеры Таврида, маленькая теменная косточка рептилии опровергла это утверждение – ведь ее возраст около 1,8-1,6 млн. лет. Находка описана Е.В. Сыромятниковой, к.б.н., с.н.с. лаборатории палеогерпетологии Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН и

Раньше считалось, что ящурки (род мелких степных ящериц) расселились по Евразии только в голоцене, несколько тысяч лет назад. Но находка из пещеры Таврида, маленькая теменная косточка рептилии опровергла это утверждение – ведь ее возраст около 1,8-1,6 млн. лет. Находка описана Е.В. Сыромятниковой, к.б.н., с.н.с. лаборатории палеогерпетологии Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН и