Бердюгин Константин Иванович (08.10.1946 – 21.09.2021)

![]()

21 сентября 2021 г. ушел из жизни

Константин Иванович Бердюгин

![]()

21 сентября 2021 г. ушел из жизни

Константин Иванович Бердюгин

В план мероприятий Года науки и технологий в России в ноябре включено проведение VI Всероссийского молодежного научного форума «Наука будущего – наука молодых» и IV международной научной конференции «Наука будущего» (далее – Форум и Конференция). Это междисциплинарное научное мероприятие, проводимое Министерством науки и высшего образования Российской Федерации с 2015 года в различных городах нашей страны.

В план мероприятий Года науки и технологий в России в ноябре включено проведение VI Всероссийского молодежного научного форума «Наука будущего – наука молодых» и IV международной научной конференции «Наука будущего» (далее – Форум и Конференция). Это междисциплинарное научное мероприятие, проводимое Министерством науки и высшего образования Российской Федерации с 2015 года в различных городах нашей страны.

Такие школы проходят раз в два года на базе различных институтов, поэтому каждая из них имеет свою специфику. В этом году акцент VII полевой школы по почвенной зоологии и экологии будет сделан на функциональной экологии и количественном анализе данных, в том числе метагеномных. Полевая экскурсия продемонстрирует закономерности изменения почвенной биоты в сильном средовом градиенте (загрязнение почвы тяжелыми металлами). Кроме пленарных лекций и практикумов в рамках конференции пройдёт поддержанный GBIF обучающий семинар «Навыки стандартизации материалов учетов почвенных беспозвоночных для анализа объединенных массивов данных».

Такие школы проходят раз в два года на базе различных институтов, поэтому каждая из них имеет свою специфику. В этом году акцент VII полевой школы по почвенной зоологии и экологии будет сделан на функциональной экологии и количественном анализе данных, в том числе метагеномных. Полевая экскурсия продемонстрирует закономерности изменения почвенной биоты в сильном средовом градиенте (загрязнение почвы тяжелыми металлами). Кроме пленарных лекций и практикумов в рамках конференции пройдёт поддержанный GBIF обучающий семинар «Навыки стандартизации материалов учетов почвенных беспозвоночных для анализа объединенных массивов данных».

Слава Рыжановский родился 7 сентября 1941 в пос. Нейво-Рудянка Кировградского района Свердловской области. В 1970 г. окончил биологический факультет УрГУ и поступил в аспирантуру при ИЭРиЖ УФАН, в 1973 г. окончил аспирантуру. С 1973 по 1975 гг. работал в должности м.н.с. Лаборатории энергетики биогеоценотических процессов ИЭРиЖ УНЦ АН СССР. С 1976 г. по 2004 г. работал последовательно должности: м.н.с, с.н.с., в.н.с. Салехардского стационара УНЦ АН СССР, ныне Арктического стационара УрО РАН в г. Лабытнанги. С 2005 г. по настоящее время Вячеслав Николаевич – ведущий научный сотрудник Лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных. Это та же бывшая Лаборатория энергетики биогеоценотических процессов, где Вячеслав Николаевич начинал свою научную деятельность в 1970 году.

5 сентября ИЭРиЖУрО РАН загрузил на свой сервер первую базу данных – результаты оценки биомассы древесной растительности в 7 типах биотопов в зоне действия Карабашского медеплавильного завода (Южный Урал) – одного из самых значительных точечных источников промышленного загрязнения в России.

5 сентября ИЭРиЖУрО РАН загрузил на свой сервер первую базу данных – результаты оценки биомассы древесной растительности в 7 типах биотопов в зоне действия Карабашского медеплавильного завода (Южный Урал) – одного из самых значительных точечных источников промышленного загрязнения в России.

GBIF – это международная сеть и инфраструктура данных обо всех видах жизни на Земле. Система GBIF работает через сервера участников – учреждений, хранящих данные о том, где и когда были зарегистрированы виды. Вся информация фонда стандартизирована и открыта – она используется для работы исследователями всего мира.

Леса – это крупнейшие наземные поглотители и резервуары углерода, играющие важную роль в регулировании СО2 в атмосфере. Специфической чертой их углеродного цикла является наличие большого по объему древесного пула углерода со временем его пребывания здесь десятки и сотни лет. В лесах России его объем около 30 Гт С и ежегодно он пополняется на 240 Мт С. Мобилизация углерода древесного пула происходит в ходе биологического разложения древесного дебриса – одного из наиболее масштабных процессов в углеродном цикле лесных экосистем.

По итогам 1/16 финала командного кубка России по фотофиксации дикорастущих растений на платформе iNaturalist 2021 года наша область успешно прошла на следующий этап с результатом 2054 наблюдения 530 видов, опередив Новосибирскую область.

С 21 по 23 августа пройдёт 1/8 финала. Наш регион будет соревноваться с Брянской областью – победителем Кубка 2019 года.

Чтобы принять участие в соревновании необходимо:

По итогам 1/32 финала командного кубка России по фотофиксации дикорастущих растений на платформе iNaturalist 2021 года наша область успешно прошла на следующий этап с результатом 1354 наблюдения 364 видов, опередив Нижегородскую область.

По итогам 1/32 финала командного кубка России по фотофиксации дикорастущих растений на платформе iNaturalist 2021 года наша область успешно прошла на следующий этап с результатом 1354 наблюдения 364 видов, опередив Нижегородскую область.

С 14 по 16 августа пройдёт 1/16 финала. Наш регион будет соревноваться с Новосибирской областью.

Эта книга - путешествие по ямальской земле в составе экспедиций на Хадыту, в северные поселки, на остров Белый, на Юрибей. Здесь и научные наблюдения, и увлекательный рассказ об истории отдельных периодов жизни Ямала. Ее электронную версию уже сейчас можно скачать и прочитать на нашем сайте.

1 августа 2021 года отметила свой знаменательный юбилей наша дорогая коллега – главный научный сотрудник лаборатории эволюционной экологии, доктор биологических наук, доцент, Почетный работник науки и техники Российской Федерации, Людмила Ахметовна Ковальчук.

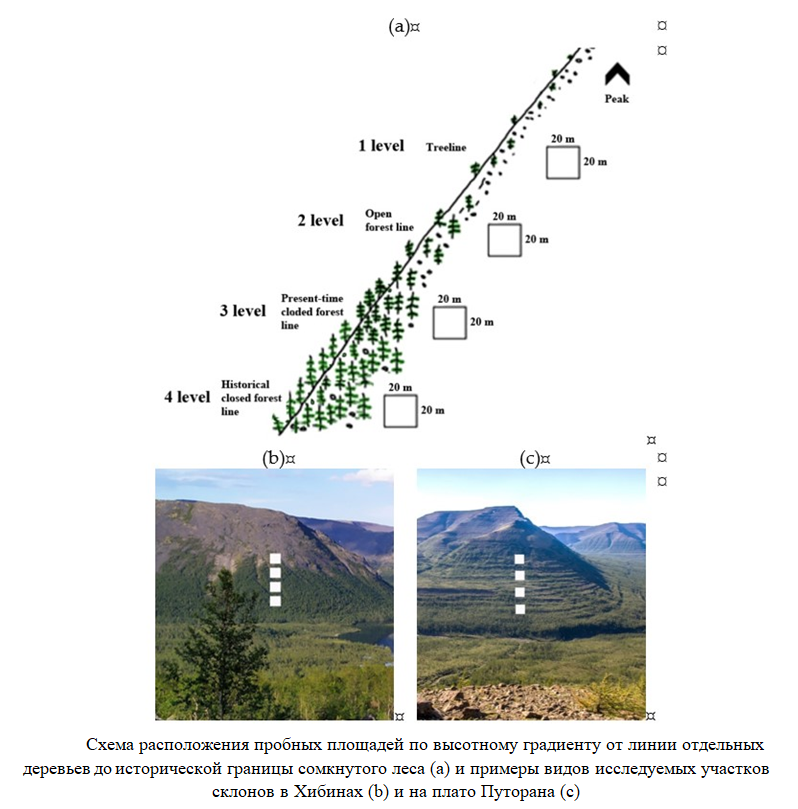

Потепление климатической системы - неоспоримый факт, и многие наблюдаемые изменения, начиная с 1950-х годов, являются беспрецедентными в масштабах от десятилетий до тысячелетий. В этой связи особый интерес представляют горные системы крайнего севера, где влияние температуры и продолжительности вегетационного периода на рост растений наиболее выражено. Особенно горные регионы Субарктики России, где преимущественно из-за их труднодоступности, они до настоящего времени являются малоизученными. Этой теме посвящена работа Upward Treeline Shifts in Two Regions of Subarctic Russia Are Governed by Summer Thermal and Winter Snow Conditions, опубликованная в журнале Forests.

В работе сотрудников лаборатории экотоксикологии популяций и сообществ Института экологии растений и животных Владимира Микрюкова, Олеси Дули, Игоря Бергмана и Анжелики Логиновой,опубликованной в престижном международном журнале Frontiers in Microbiology Sheltering Role of Well-Decayed Conifer Logs for Forest Floor Fungi in Long-Term Polluted Boreal Forests (импакт-фактор 5.6), установлено, что валежные стволы хвойных деревьев могут быть убежищем для почвенных грибов, спасая их от загрязнения тяжелыми металлами. Наличие таких убежищ авторы рассматривают как один из механизмов поддержания разнообразия и функционирования лесных экосистем вблизи металлургических предприятий.

Соболь (Martes zibellina L.) типичный представитель фауны таежных лесов Евразии. Из-за высокой стоимости меха на рынке пушнины на соболя активно охотятся практически на всем его ареале. В настоящее время численность соболя не вызывает опасений, однако к началу XX века вид почти исчез на территории Западной и Восточной Сибири. Для сохранения вида были организованы заповедники и заказники, введен пятилетний запрет охоты и организовано расселение животных из районов, где они еще сохранились. Причины такого катастрофического падения численности все еще не ясны. В любом случае, вопросы о том, сколько соболей может быть добыто без подрыва численности популяции и как повлияло расселение животных на популяционную структуру вида, являются важными не только с научной, но и с практической точки зрения. Для решения этих задач, прежде всего, необходимо представлять границы популяций соболя.

Соболь (Martes zibellina L.) типичный представитель фауны таежных лесов Евразии. Из-за высокой стоимости меха на рынке пушнины на соболя активно охотятся практически на всем его ареале. В настоящее время численность соболя не вызывает опасений, однако к началу XX века вид почти исчез на территории Западной и Восточной Сибири. Для сохранения вида были организованы заповедники и заказники, введен пятилетний запрет охоты и организовано расселение животных из районов, где они еще сохранились. Причины такого катастрофического падения численности все еще не ясны. В любом случае, вопросы о том, сколько соболей может быть добыто без подрыва численности популяции и как повлияло расселение животных на популяционную структуру вида, являются важными не только с научной, но и с практической точки зрения. Для решения этих задач, прежде всего, необходимо представлять границы популяций соболя.

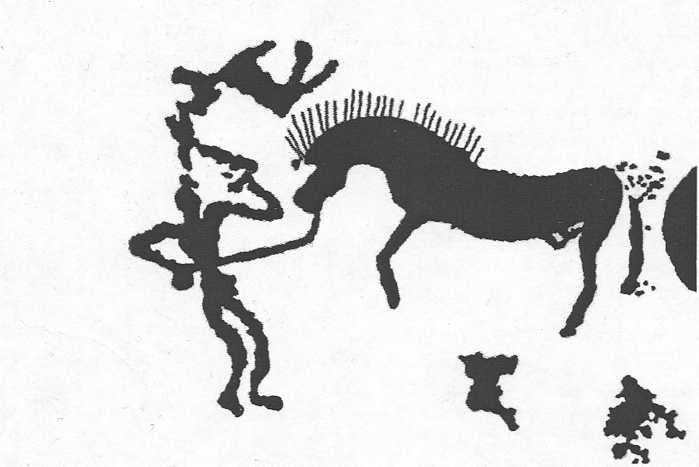

Это показали результаты масштабного международного исследования, в котором принимали участие сотрудники нашего института, П.А. Косинцев и Н.А. Пластеева. Итоги трехлетней работы представлены в статье The origins and spread of domestic horses from the Western Eurasian steppes, опубликованной в журнале Nature.

Подробное исследование остатков саблезубой кошки мегантереон проводилось международным коллективом: Д.О. Гимрановым, к.б.н, старшим научным сотрудником лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН, а также сотрудниками Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН (Москва) и Автономного университета Барселоны (Испания). Результаты работы опубликованы в статье LavrovA.V., GimranovD.O., Madurell-MalapeiraJ., LopatinA.V. Megantereon adroveri fromthe Early Pleistoceneof Tauridacave, Crimea, andthe European lineage of dirk-toothed cats в журнале Journal of Mammalian Evolution, который входит в первый квартиль (Q1).

Подробное исследование остатков саблезубой кошки мегантереон проводилось международным коллективом: Д.О. Гимрановым, к.б.н, старшим научным сотрудником лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН, а также сотрудниками Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН (Москва) и Автономного университета Барселоны (Испания). Результаты работы опубликованы в статье LavrovA.V., GimranovD.O., Madurell-MalapeiraJ., LopatinA.V. Megantereon adroveri fromthe Early Pleistoceneof Tauridacave, Crimea, andthe European lineage of dirk-toothed cats в журнале Journal of Mammalian Evolution, который входит в первый квартиль (Q1).