Исследованию влияния изменения температуры и количества осадков на выживаемость можжевельника сибирского в зимний период и его разрастанию в горах Урала посвящена работа, опубликованная в журнале Forests, Alpine Shrubification: Juniper Encroachment into Tundra in the Ural Mountains. Над исследованием работали сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН: А. А. Григорьев, Ю.В. Шалаумова, Д.С. Балакин, О.В. Ерохина, С.Ю. Абдульманова, П.А. Моисеев, а также Хулио Камареро из Instituto Pirenaicode Ecología (Испания).

Исследованию влияния изменения температуры и количества осадков на выживаемость можжевельника сибирского в зимний период и его разрастанию в горах Урала посвящена работа, опубликованная в журнале Forests, Alpine Shrubification: Juniper Encroachment into Tundra in the Ural Mountains. Над исследованием работали сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН: А. А. Григорьев, Ю.В. Шалаумова, Д.С. Балакин, О.В. Ерохина, С.Ю. Абдульманова, П.А. Моисеев, а также Хулио Камареро из Instituto Pirenaicode Ecología (Испания).

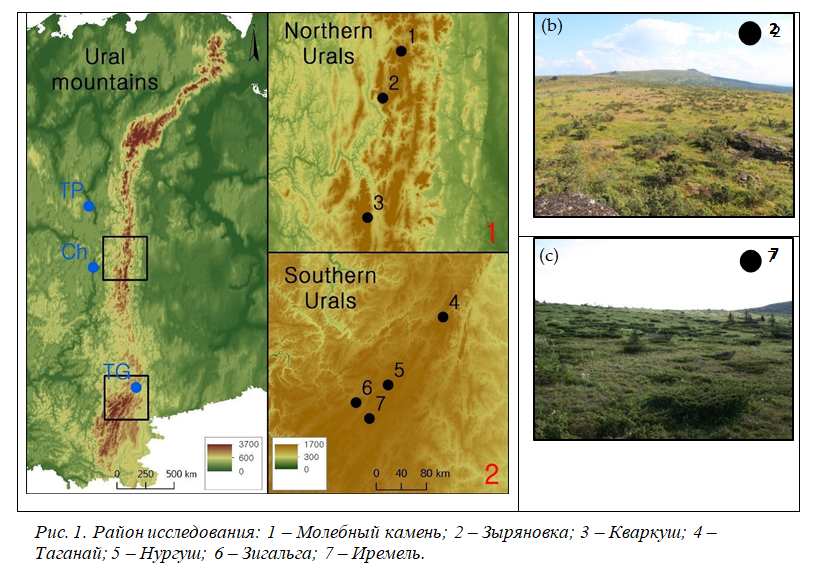

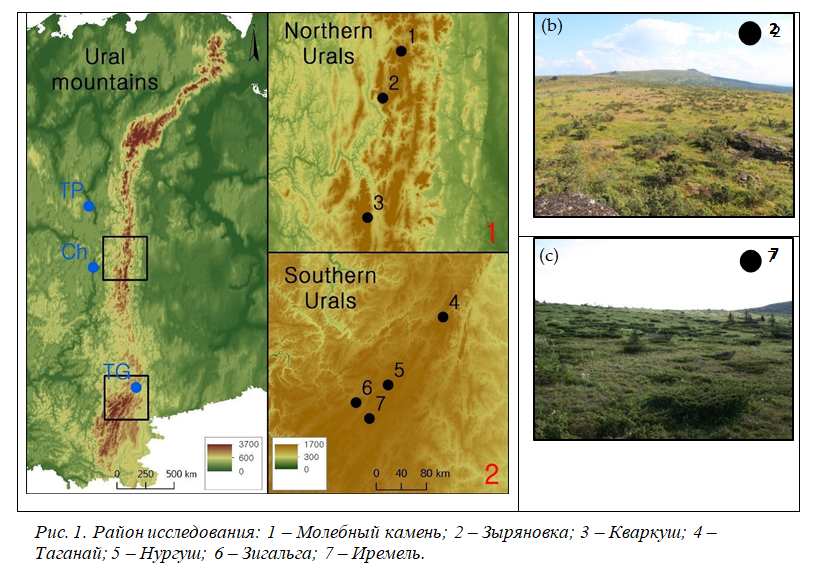

Ученые проанализировали данные метеостанций, расположенных в Уральских горах и предгорьях, измеряли глубину снежного покрова и температуру почвы, для каждого кустарника и дерева определяли диаметр кроны, диаметр у основания (только для деревьев), возраст, месторасположение и плотность произрастания. Работа проводилась на 7 вершинах Уральских гор, на Южном и на Северном Урале: Молебный камень, Зыряновка, Кваркуш, Таганай, Нургуш, Зигальга, Иремель.

Деревья на краю леса, на опушке, растут несколько иначе, чем такие же деревья в глубине леса. На краю леса выше освещенность, скорость ветра и загрязнение воздуха, меньше влажность воздуха. Эти закономерности давно и хорошо известны. Реакции деревьев на такие изменения условий получили обозначения "краевые эффекты" или "краевые влияния".

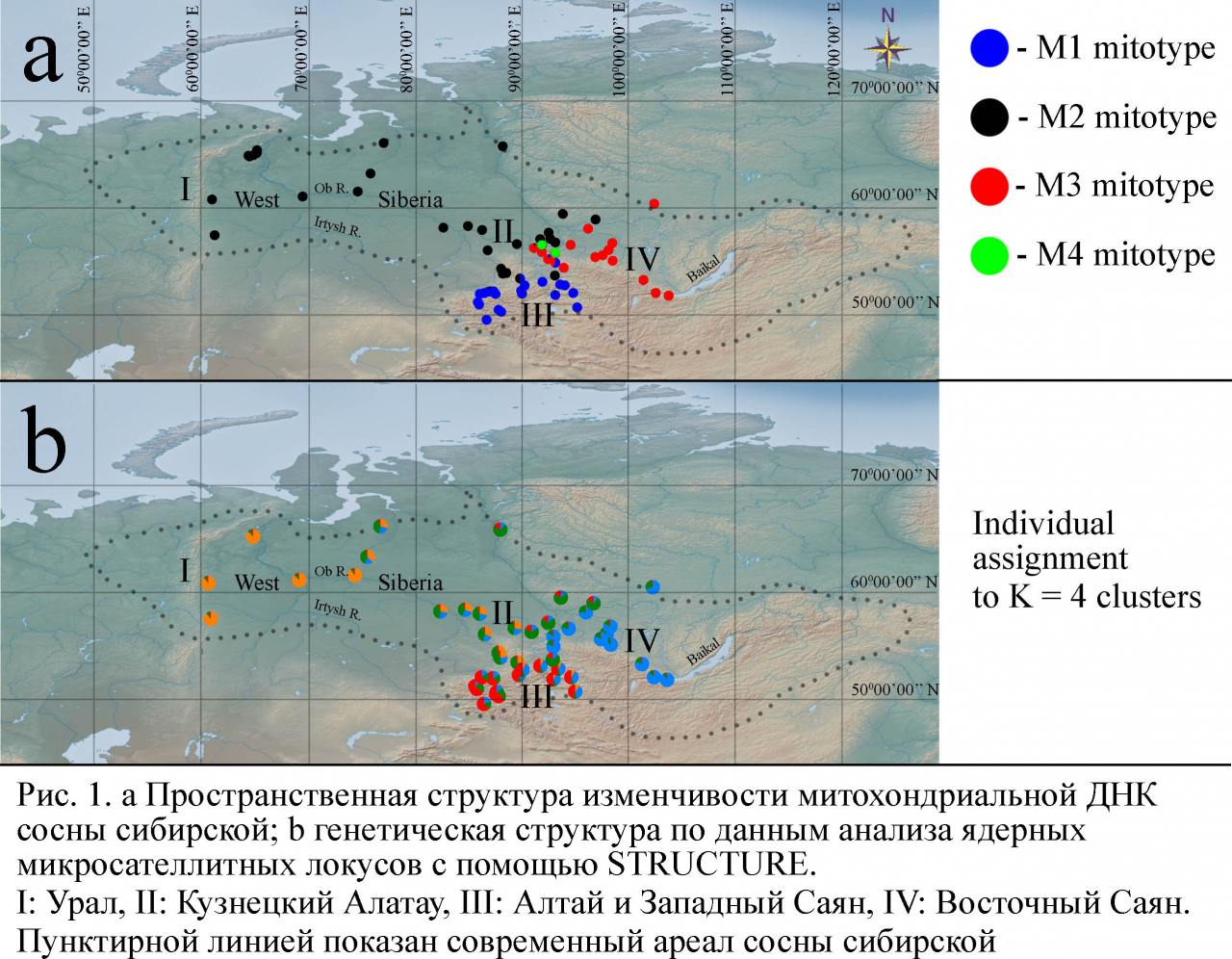

Деревья на краю леса, на опушке, растут несколько иначе, чем такие же деревья в глубине леса. На краю леса выше освещенность, скорость ветра и загрязнение воздуха, меньше влажность воздуха. Эти закономерности давно и хорошо известны. Реакции деревьев на такие изменения условий получили обозначения "краевые эффекты" или "краевые влияния". Комбинированный анализ данных генетики, палеоботаники и экологического моделирования проливает свет на позднечетвертичную историю сосны сибирской (Pínus sibírica). В журнале Tree Genetics & Genomes опубликована статья

Комбинированный анализ данных генетики, палеоботаники и экологического моделирования проливает свет на позднечетвертичную историю сосны сибирской (Pínus sibírica). В журнале Tree Genetics & Genomes опубликована статья  Исследованию влияния изменения температуры и количества осадков на выживаемость можжевельника сибирского в зимний период и его разрастанию в горах Урала посвящена работа, опубликованная в журнале Forests,

Исследованию влияния изменения температуры и количества осадков на выживаемость можжевельника сибирского в зимний период и его разрастанию в горах Урала посвящена работа, опубликованная в журнале Forests,  Свойственна ли клену ясенелистному Acer negundo аллелопатия (способность одних организмов выделять химические соединения, которые тормозят или подавляют развитие других)? Ученые неоднократно проводили исследования влияния Acer negundo на другие растения, но так и не пришли к однозначным выводам. Исследование аллелопатической активности инвазивного клена ясенелистного в сравнении с местными видами древесных растений провели сотрудники ИЭРиЖ

Свойственна ли клену ясенелистному Acer negundo аллелопатия (способность одних организмов выделять химические соединения, которые тормозят или подавляют развитие других)? Ученые неоднократно проводили исследования влияния Acer negundo на другие растения, но так и не пришли к однозначным выводам. Исследование аллелопатической активности инвазивного клена ясенелистного в сравнении с местными видами древесных растений провели сотрудники ИЭРиЖ