Анонс лекции Болотова Ивана Николаевича

Анонс лекции Болотова Ивана Николаевича "Проблемы интегративной систематики и эволюционной биогеографии беспозвоночных животных" в рамках рамках молодежной конференции «ЭКОЛОГИЯ: ФАКТЫ, ГИПОТЕЗЫ, МОДЕЛИ»

Анонс лекции Болотова Ивана Николаевича "Проблемы интегративной систематики и эволюционной биогеографии беспозвоночных животных" в рамках рамках молодежной конференции «ЭКОЛОГИЯ: ФАКТЫ, ГИПОТЕЗЫ, МОДЕЛИ»

Анонс орнитологической экскурсии по Ботаническому саду УрО РАН с Ниной Олеговной Садыковой в рамках молодежной конференции «ЭКОЛОГИЯ: ФАКТЫ, ГИПОТЕЗЫ, МОДЕЛИ»

Подведены результаты конкурса 2022 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами. Российский научный фонд поддержал проект Института экологии растений и животных «Фаунистические связи Европы и Азии в четвертичном периоде на примере широко распространенных мелких млекопитающих Северной Евразии» под руководством А.В. Бородина.

Подробнее о проекте на сайте РНФ.

Поздравляем Александра Васильевича и желаем ему успешной работы над проектом!

Новиков Артем Леонидович о лекции "Основы оптической микроскопии. Базовые принципы подбора микроскопа, как исследовательского инструмента".

Лекция состоится в рамках молодежной конференции «ЭКОЛОГИЯ: ФАКТЫ, ГИПОТЕЗЫ, МОДЕЛИ» в Институте экологии растений и животных УрО РАН.

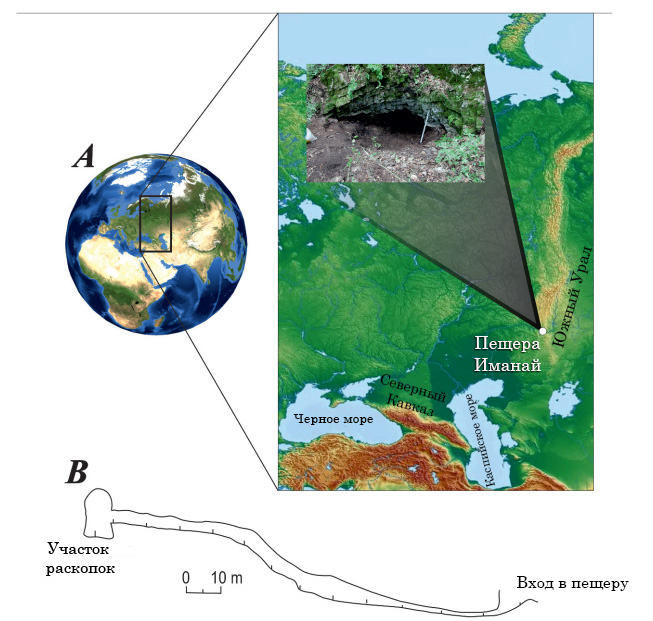

Недавно вышла в свет публикация с.н.с. лаборатории палеоэкологии ИЭРиЖ УрО РАН Д.О. Гимранова The cave bears from Imanay Cave (Southern Urals, Russia) в престижном международном палеонтологическом журнале Historical Biology, Q1, IF2,26. Публикация является итогом многолетнего сотрудничества палеонтологов ИЭРиЖ УрО РАН с Институтом палеонтологии Университета Вены (Австрия) и Тюбингенским университетом (Германия). Соавтором публикации является главный специалист по пещерным медведям Гернот Рабедер и один из ведущих специалистов Европы в области палеодиеты млекопитающих Эрве Бочерен.

Уважаемые коллеги!!

Есть возможность за счет лаборатории Экологии рыб поехать в ЯНАО на р. Войкар

Первый этап работы: весна до схода льда.

Второй этап: работа по открытой воде в пойме от устья р. Сыня до устья р. Лонготъеган.

Ориентировочная дата вылета – 1 Мая

Обращаться в комнату 10 Главный корпус к Копорикову Александру.

Артем Николаевич Созонтов, к.б.н, н.с. лаборатории экотоксикологии популяций и сообществ ИЭРиЖ УрО РАН. Анонс лекции "Обработка данных в среде R", которая состоится в рамках молодежной конференции «ЭКОЛОГИЯ: ФАКТЫ, ГИПОТЕЗЫ, МОДЕЛИ» .

![]()

29 марта исполняется 70 лет ведущему научному сотруднику лаборатории дендрохронологии, доктору биологических наук Валерию Семеновичу Мазепе. В 1975 г. Валерий Семенович закончил математико-механический факультет Уральского государственного университета (г. Свердловск) по специальности «математика». В апреле 1976 г. он начал работу в лаборатории экологии растений и геоботаники Института экологии растений и животных, где его руководителем стал С.Г. Шиятов. С этого момента в лаборатории окончательно оформилась активно и плодотворно работавшая дендрохронологическая группа.

Проанализированы данные 30-летнего ежегодного мониторинга за гнездованием мухоловки-пеструшки на загрязненных и контрольных участках в районе воздействия атмосферных выбросов Среднеуральского медеплавильного завода. Результаты изложены в статье сотрудников Института экологии растений и животных УрО РАН Евгения Бельского и Андрея Ляхова «Improved breeding parameters in the pied flycatcher with reduced pollutant emissions from a copper smelter» , которая опубликована в ведущем международном журнале Environmental Pollution (импакт-фактор 8.1).

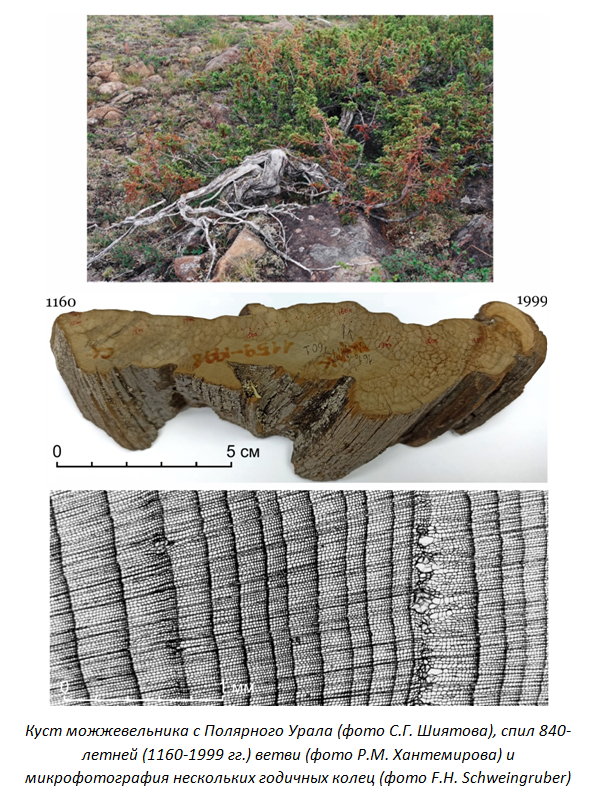

Самым долгоживущим древесным видом в Арктике является можжевельник обыкновенный (Juniperus communis). Такой вывод сделали дендрохронологи на основе анализа годичных колец у представителей этого вида, произрастающих в приполярных районах. Возраст старейшего можжевелового куста, который был найден на севере Финляндии, составляет 1647 лет. На Полярном Урале самый старый можжевельник прожил в два раза меньше, тем не менее, он является самым долгоживущим организмом на Урале. Результаты исследований можжевельников-долгожителей с участием сотрудников лаборатории дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН, Л.А. Горлановой и Р.М. Хантемирова опубликованы в журнале Ecology.

Определение максимального возраста можжевельника обыкновенного важно для понимания истории этого вида, стратегии его выживания, для разработки мер по его охране. А для дендрохронологов важна в первую очередь информация о потенциале данного вида для реконструкции истории природной среды. Одним из важных параметров при оценке этого потенциала является продолжительность жизни отдельных особей и сохранность древесины ветвей давно погибших можжевельников. В этом отношении Полярный Урал предоставляет больше возможностей, чем районы на севере Швеции и почти не уступает северу Финляндии. В горах Полярного Урала усохшие ветви можжевельника могут сохраняться в течение многих столетий. Поэтому с помощью годичных колец полярноуральского можжевельника можно восстановить историю климата почти за 1350 лет, начиная с 641 года. Сотрудники лаборатории дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН еще четверть века назад выяснили, что ширина колец этого вида достаточно хорошо отражает изменения раннелетних температур. Особенно ценным оказалось обнаруженное свойство колец можжевельника чутко реагировать на экстремальные температурные события в течение всей жизни кустарника, в то время как у деревьев чувствительность к экстремумам с возрастом снижается.

Теперь, когда выявлен потенциал этого вида для обширной территории Арктики, есть резон вернуться к дендрохронологическим исследованиям можжевельника уже в широком пространственном масштабе в составе международной коллаборации.

В рамках выполнения гранта РНФ (24-27-00338) коллективом сотрудников лаборатории геоинформационных технологий Института экологии растений и животных Григорьевым А.А., Вьюхиным С.О. и Терентьевой М.В. в июне 2024 г. был полностью пройден хр. Машак с восхождением на все вершины, с целью определения территории, занятой горной тундрой, поиска повторных ландшафтных фотоснимков и составления списков видов.

В течении пяти дней было обследовано 9 вершин (г. Медвежья, г. Ягодная, г. Кобея, г. Широкая, г. 1303,9 м., г. 1333,6 м., г. Машак, г. Угловой Машак, г. Южный Машак). Отмечены виды, формирующие основные горно-тундровые сообщества, виды, произрастающие исключительно в горной тундре, а также виды, указывающие на олуговение вершин. Сделаны повторные фотографии на основе фотографий Игошиной К.Н.

Наиболее богатой по числу видов оказалась вершина 1333,6 м – 52 вида, 20 из них не были отмечены ни на одной другой вершине. Северная часть вершины только по склону была покрыта тундрой, на вершине господствовали луговые и лесные виды (горец альпийский, лютик едкий, герань лесная, подмаренник и др.). Однако в центре северной части вершины было скалистое возвышение с видами, не отмечаемыми ни на одной другой вершине: лук, кортузаматиолли, гвоздика иглолистная, минуарция, остролодочник, козелец. В перевале между северной и южной частями вершины на склоне произрастает башмачок капельный. На южной части вершины отмечаются горно-тундровые сообщества с ивами (ива сизая и ива черничная).

К настоящему времени горные тундры на г. Машак, г. Ягодная, г. Харитонова прекратили свое существование вследствие продвижения древесной растительности выше в горы. По полученным расчетам все вершины хр. Машак потеряли более половины площадей занятых горно-тундровыми сообществами на середину ХХ века.

Биологические инвазии, то есть нашествия чужеродных видов с последующей вспышкой массового размножения, – одна из самых серьезных экологических и экономических проблем XXI века, одно из самых тяжелых последствий глобализации. Широко известны примеры внедрения в естественные экосистемы инвазионных видов растений и животных, тогда как представителям Царства Грибов уделяется меньше внимания. Однако именно на активную деятельность инвазионных фитопатогенных грибов приходится до 20% экономических потерь российских аграриев. С каждым годом эта цифра растет в связи с более широким расселением чужеродных видов. Многие из таких видов уже натурализовались в отдельных регионах страны и начали внедряться в естественные экосистемы.

Биологические инвазии, то есть нашествия чужеродных видов с последующей вспышкой массового размножения, – одна из самых серьезных экологических и экономических проблем XXI века, одно из самых тяжелых последствий глобализации. Широко известны примеры внедрения в естественные экосистемы инвазионных видов растений и животных, тогда как представителям Царства Грибов уделяется меньше внимания. Однако именно на активную деятельность инвазионных фитопатогенных грибов приходится до 20% экономических потерь российских аграриев. С каждым годом эта цифра растет в связи с более широким расселением чужеродных видов. Многие из таких видов уже натурализовались в отдельных регионах страны и начали внедряться в естественные экосистемы.

В лесных регионах число чужеродных видов микро- и макромицетов растет по экспоненте. Однако из высокоширотных регионов информация крайне фрагментирована. Имеются отрывочные сведения из Мурманской области, а также приуральского сектора Ямало-Ненецкого автономного округа. Восточнее, для обширных арктических территорий Сибири, информация о находках чужеродных грибов отсутствует.

В июле–августе 2024 г. в рамках выполнения проекта Российского Научного Фонда (24-24-00271) ведущий научный сотрудник лаборатории биоразнообразия растительного мира и микобиоты Института экологии растений и животных УрО РАН доктор биологических наук Ширяев Антон Григорьевич и аспирант Будимиров Александр Сергеевич проводили микологические исследования в Долгано-Ненецком автономном округе (Красноярский край), включая урбанизированные территории города Норильск и соседних населенных пунктов.

Сотрудники лаборатории дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН и лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ, лаб.-иссл. В.А. Бессонова, к.б.н., н.с. Л.А. Горланова, д.б.н., в.н.с. Р.М. Хантемиров, на основе анализа годичных колец полуископаемых деревьев Ямала определили точную дату извержения вулкана Кикай. Эта дата, 5283 год до н.э., может стать временным маркером для синхронизации хронологий вулканических извержений, полученных на основе изучения других источников данных. Исследование опубликовано в журнале Dendrochronologia.

При изучении процессов далекого прошлого часто бывает трудно понять, в какой последовательности шли события, сведения о которых получены из разных источников. Например, не всегда удается понять, в чем причины гибели той или иной древней цивилизации – связаны ли они с катастрофическими природными явлениями или вызваны политическими причинами. Основная проблема состоит в точной привязке природных и социальных событий к абсолютным датам. То есть необходимы маркеры времени, с которыми можно было бы соотнести разного рода хронологии. Такими маркерами могут быть события, последствия которых имели глобальный масштаб – например, вулканические извержения.

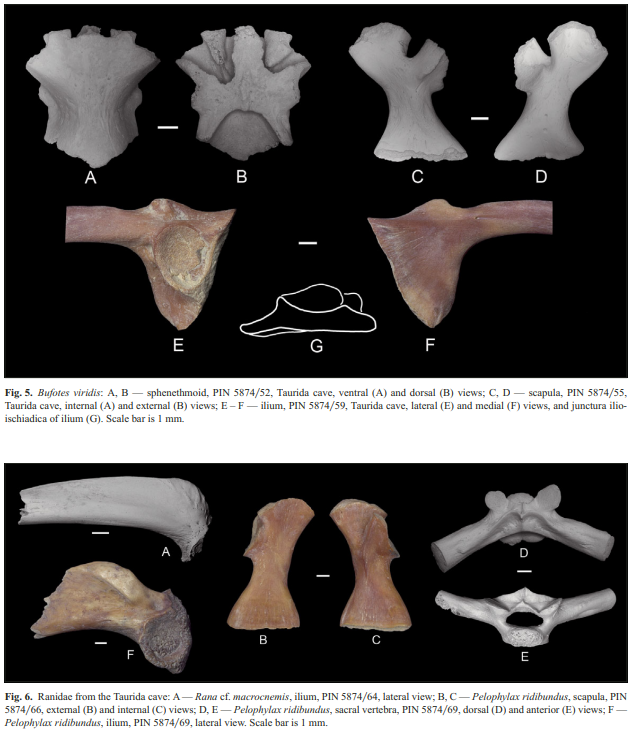

В новом выпуске журнала «Russian Journal of Herpetology» опубликована статья «A Pleistocene Amphibian Assemblage of the Taurida Cave, Crimea», соавтором которой стала Мария Сергеевна Тарасова, инженер 1 категории лаборатории палеоэкологии ИЭРИЖ УрО РАН. В статье описываются костные остатки земноводных из ранне- и среднеплейстоценовых отложений пещеры Таврида. Эта пещера расположена в Белогорском районе Крыма, близ поселка Зуя. С 2018 г. сотрудники лаборатории палеэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН совместно с коллегами из Палеонтологического института (Москва) проводят в ней раскопки.

Установлено, что в раннем плейстоцене на Крымском полуострове совместно обитали 4 вида амфибий: представитель рода гладкие тритоны Lissotriton sp., монгольская жаба Strauchbufo raddei, малоазиатская лягушка Rana cf. macrocnemis и озерная лягушка Pelophylax ridibundus. Из вышеперечисленных видов только озерная лягушка доживает на этой территории до конца среднего плейстоцена. Тогда же в Крым проникает зеленая жаба Bufotes viridis. Оба вида широко распространены на полуострове и в настоящее время.

Помимо озерной лягушки и зеленой жабы на сегодняшний день в Крыму встречаются тритон Карелина, чесночница Палласа и восточная квакша. Однако три последних отсутствуют в отложениях Тавриды. С наибольшей вероятностью это обусловлено более поздней колонизацией полуостров этими видами.

На данный момент пещера Таврида представляет собой единственный известный комплекс плейстоценовых амфибий Крыма.