12-15 апреля 2023 г. в Институте экологии растений и животных УрО РАН прошла традиционная конференция молодых ученых «Экология: факты, гипотезы, модели», посвященная 90-летию со дня рождения профессора С.Г. Шиятова.

В качестве докладчиков и слушателей в конференции приняли участие более 100 молодых ученых: студентов, аспирантов и научных сотрудников. Было представлено 57 устных и 53 стендовых докладов. Участники конференции работают и обучаются в 45 научных и образовательных организациях. Для представления своих докладов в стенах Института участники прибыли из Тюмени, Перми, Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы, Оренбурга, Казани, Санкт-Петербурга, Самары, Красноярска, Омска, Салехарда, Миасса. Дистанционная форма участия позволила расширить географию городов участников: Владивосток, Владимир, Тобольск, Донецк, Иркутск, Махачкала, Нижневартовск, Петрозаводск, Сургут, Уссурийск, Череповец.

Также в рамках конференции прошли пленарные лекции от ведущих ученых России, мастер-классы, фотоконкурс, экскурсии.

Заслуженному экологу РФ, доктору биологических наук, заведующему лабораторией экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных УрО РАН Николаю Сергеевичу Корытину исполняется 70 лет.

Заслуженному экологу РФ, доктору биологических наук, заведующему лабораторией экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных УрО РАН Николаю Сергеевичу Корытину исполняется 70 лет.

Виктор Георгиевич Штро

Виктор Георгиевич Штро

«Зарисовки по памяти» - так называется новая выставка живописных работ директора Института экологии растений и животных УрО РАН, доктора биологических наук,

«Зарисовки по памяти» - так называется новая выставка живописных работ директора Института экологии растений и животных УрО РАН, доктора биологических наук,  Елена Антонова

Елена Антонова

Александр Сергеевич Будимиров

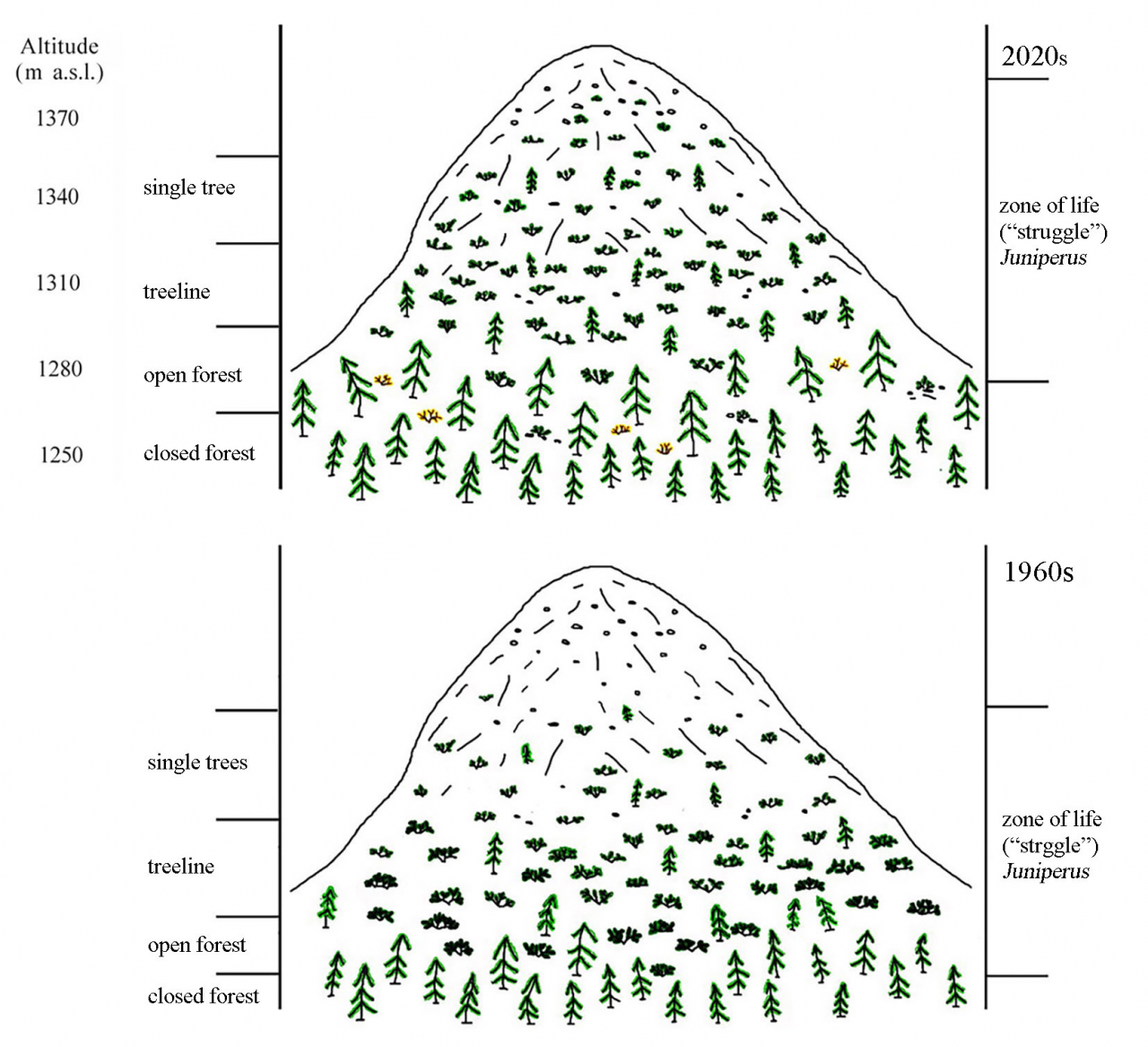

Александр Сергеевич Будимиров В рамках конкурса "Научная мобильность" для молодых ученых ИЭРиЖ УрО РАН в 2023 г. сотрудники лаборатории палеоэкологии

В рамках конкурса "Научная мобильность" для молодых ученых ИЭРиЖ УрО РАН в 2023 г. сотрудники лаборатории палеоэкологии