Н.Г. Смирнов выступил в Детской библиотеке №3

4 октября в Детской библиотеке №3 в рамках «Дня чтения» Николай Георгиевич Смирнов, д.б.н., член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник ИЭРиЖ УрО РАН встретился с читающими школьниками. Он рассказал о книге «В долине щелпов»* - сказку про щелпов и мальчика Ванютку, кошку Михрютку, деда Мехоношу да песика Барбошу, а также поделился любопытными истории из своей жизни и поразмышлял о том, почему, как и для чего он стал писателем.

4 октября в Детской библиотеке №3 в рамках «Дня чтения» Николай Георгиевич Смирнов, д.б.н., член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник ИЭРиЖ УрО РАН встретился с читающими школьниками. Он рассказал о книге «В долине щелпов»* - сказку про щелпов и мальчика Ванютку, кошку Михрютку, деда Мехоношу да песика Барбошу, а также поделился любопытными истории из своей жизни и поразмышлял о том, почему, как и для чего он стал писателем.

Ребята с интересом слушали Николая Георгиевича и задавали вопросы, а после окончания встречи выстроились в очередь за автографами.

* Книга удостоена Национальной туристской премии имени Юрия Сенкевича в номинации «За лучшую публикацию о туризме и путешествиях по России».

Лекция была организована при участии ФГБУ "Уральское отделение Российской академии наук.

Фото со страницы ВК Детской библиотеки №3

В свежем номере приводятся сведения о беспозвоночных – олигохетах водохранилищ бассейнов Камы и Урала и клопах в национальном парке Оренбургской области. В разделе «Птицы» есть как обзорные данные по видам в Курганской области и Пермском крае, так и наблюдения за нехарактерными для этих мест видами – маскированной трясогузкой в Сургуте и черным дроздом в Ханты-Мансийском автономном округе. Также интересны наблюдения А.А. Горчаковского за белыми медведями в заповеднике «Гыданский» и результаты монитогинга численности диких северных оленей на острове Шокальского и полуострове Явай (Ямало-Ненецкий автономный округ).

В свежем номере приводятся сведения о беспозвоночных – олигохетах водохранилищ бассейнов Камы и Урала и клопах в национальном парке Оренбургской области. В разделе «Птицы» есть как обзорные данные по видам в Курганской области и Пермском крае, так и наблюдения за нехарактерными для этих мест видами – маскированной трясогузкой в Сургуте и черным дроздом в Ханты-Мансийском автономном округе. Также интересны наблюдения А.А. Горчаковского за белыми медведями в заповеднике «Гыданский» и результаты монитогинга численности диких северных оленей на острове Шокальского и полуострове Явай (Ямало-Ненецкий автономный округ). 1 октября состоялась научно-практическая конференция "Современные проблемы работы ООПТ". Мероприятие приурочено к 25-летию Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и 25-летию со дня основания парка.

1 октября состоялась научно-практическая конференция "Современные проблемы работы ООПТ". Мероприятие приурочено к 25-летию Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и 25-летию со дня основания парка. В этом году у доктора биологических наук, ведущего научного сотрудника

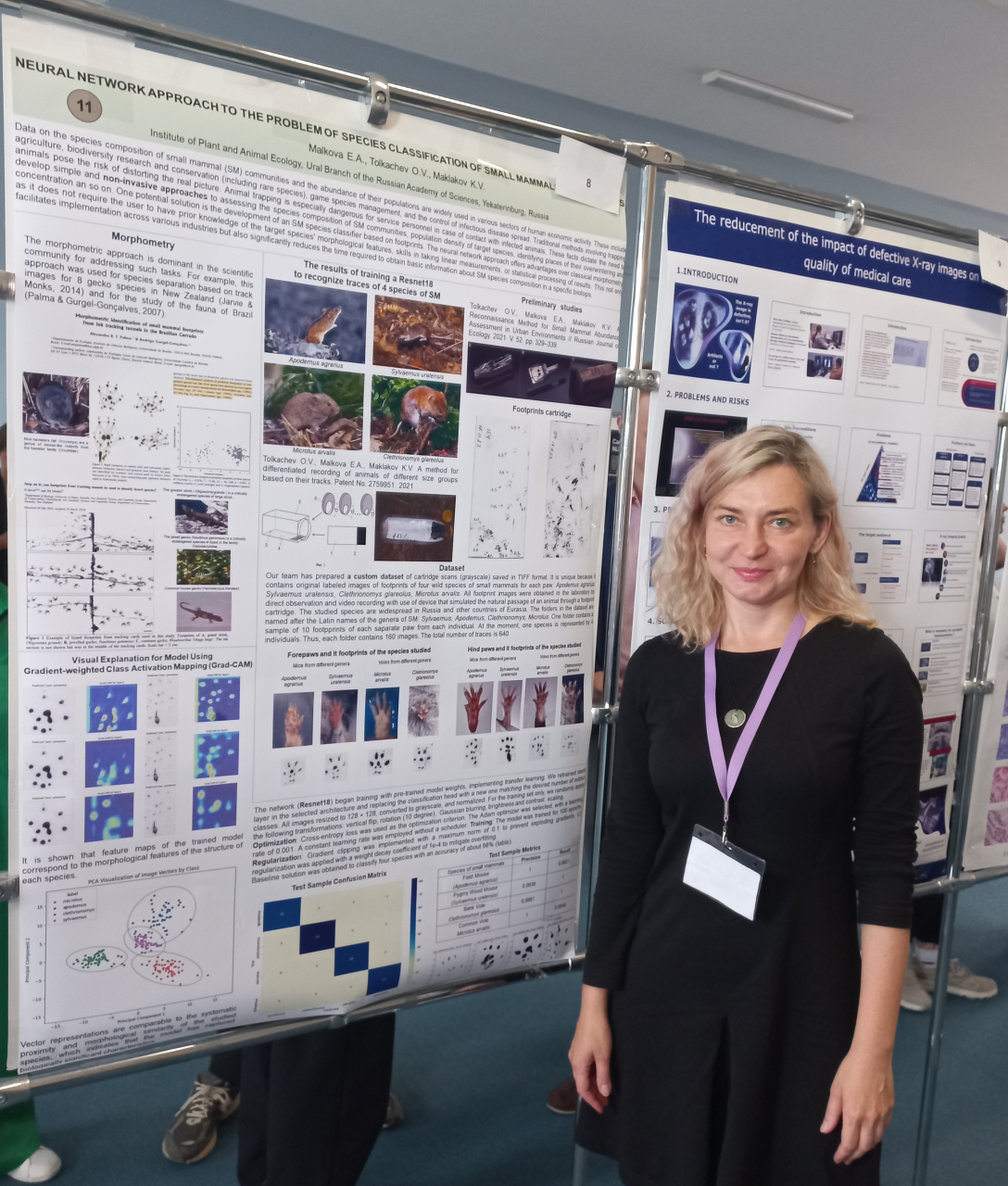

В этом году у доктора биологических наук, ведущего научного сотрудника  Екатерина Александровна Малкова

Екатерина Александровна Малкова Сотрудники

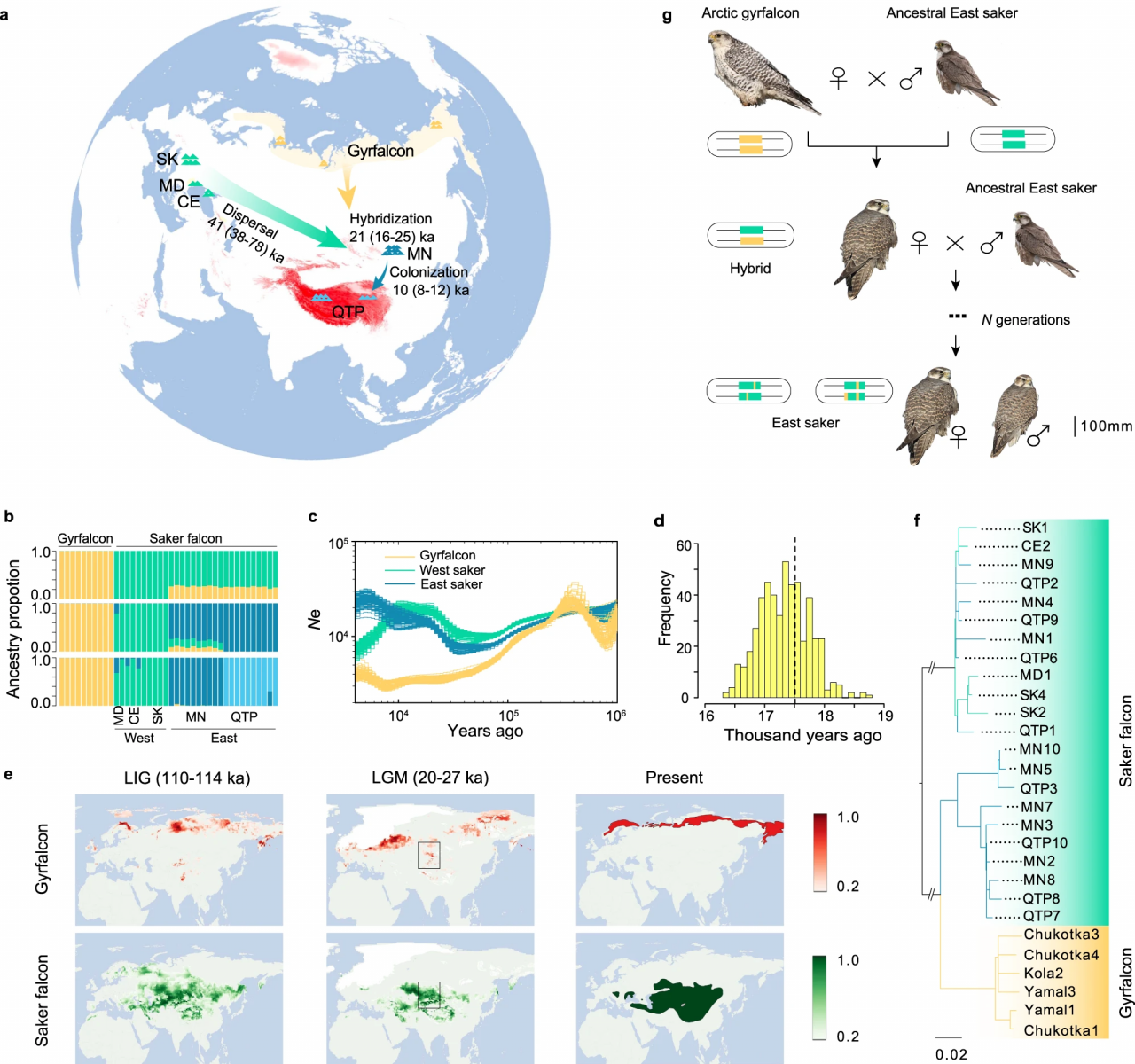

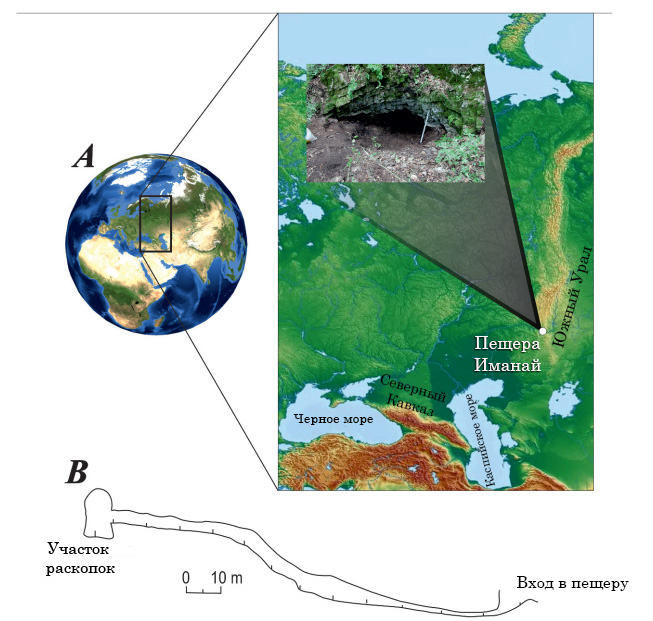

Сотрудники Сотрудники ИЭРиЖ УрО РАН приняли активное участие в работе Всероссийской научной конференции с международным участием и школе для молодых ученых «Фундаментальные и прикладные аспекты адаптации живых организмов к изменяющимся условиям окружающей среды Севера: исследования, инновации, перспективы» конференции, которая проходила с 9 по 13 сентября в г. Петрозаводске (Республика Карелия). В рамках школы молодых ученых с лекцией «Результаты изучения палеоархивов и филогеографии современных животных как источник информации об истории формирования биоразнообразия экосистем Арктики и Субарктики России» выступил

Сотрудники ИЭРиЖ УрО РАН приняли активное участие в работе Всероссийской научной конференции с международным участием и школе для молодых ученых «Фундаментальные и прикладные аспекты адаптации живых организмов к изменяющимся условиям окружающей среды Севера: исследования, инновации, перспективы» конференции, которая проходила с 9 по 13 сентября в г. Петрозаводске (Республика Карелия). В рамках школы молодых ученых с лекцией «Результаты изучения палеоархивов и филогеографии современных животных как источник информации об истории формирования биоразнообразия экосистем Арктики и Субарктики России» выступил

С 24 по 31 августа 2024 г. в городе Красноуфимск Свердловской области прошла международная конференция «Изучение и сохранение биоразнообразия природной и антропогенной микобиоты». Организатором конференции выступил Институт экологии растений и животных УрО РАН, совместно с Комиссией по инвазионным видам грибов Совета ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации академий наук (МААН) и Свердловским областным отделением всероссийского общества охраны природы. Поддержку при проведении мероприятия оказала администрация городского округа Красноуфимск и природного парка «Оленьи ручьи». Конференция посвящена 300-летию Российской академии наук и 80-летия Института экологии растений и животных УрО РАН.

С 24 по 31 августа 2024 г. в городе Красноуфимск Свердловской области прошла международная конференция «Изучение и сохранение биоразнообразия природной и антропогенной микобиоты». Организатором конференции выступил Институт экологии растений и животных УрО РАН, совместно с Комиссией по инвазионным видам грибов Совета ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации академий наук (МААН) и Свердловским областным отделением всероссийского общества охраны природы. Поддержку при проведении мероприятия оказала администрация городского округа Красноуфимск и природного парка «Оленьи ручьи». Конференция посвящена 300-летию Российской академии наук и 80-летия Института экологии растений и животных УрО РАН.