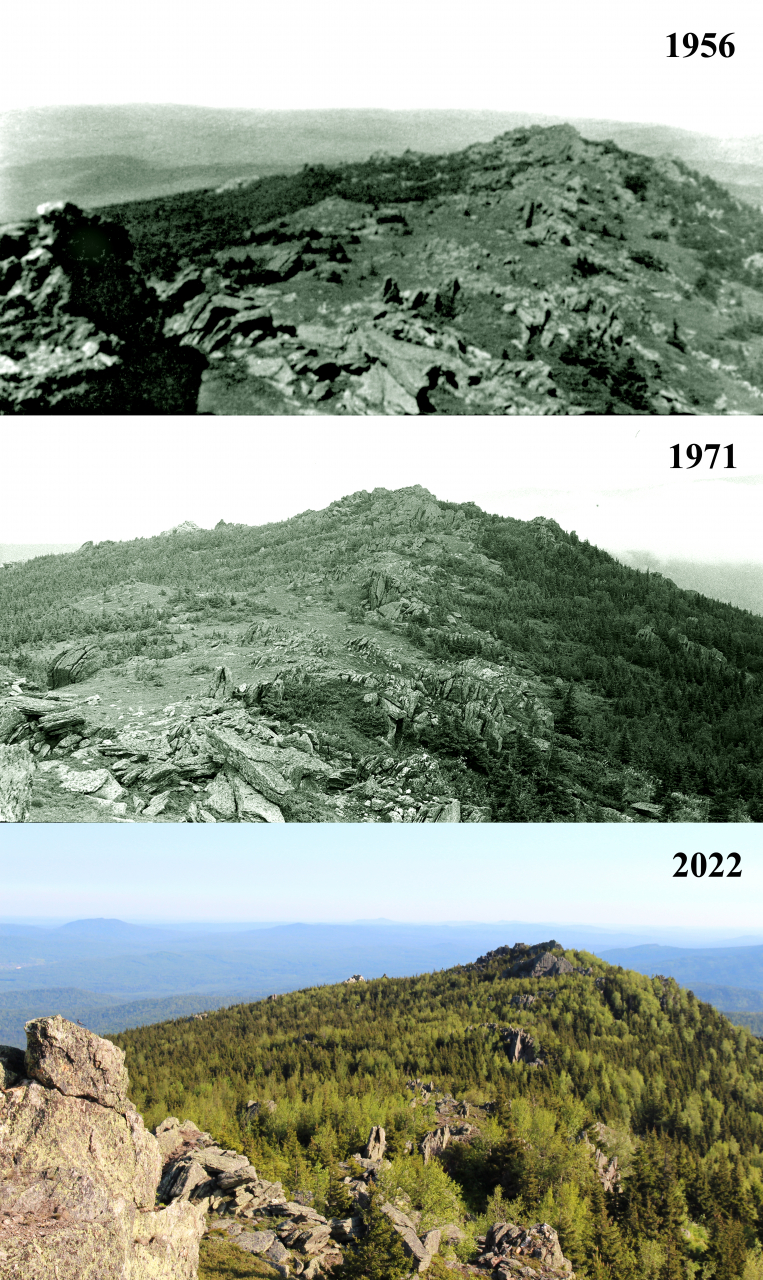

Изменение климата приводит к сокращению и локальному вымиранию видов в горах Южного Урала

Современное изменение климата и связанные с ним риски вымирания видов – часто обсуждаемые проблемы в мировом научном сообществе. Одними из наиболее чувствительных к климатическим изменениям районов являются высокогорья. Южный Урал относится к таким горным системам, где граница леса располагается относительно высоко при незначительной высоте основных горных хребтов до 1600 м над ур. моря. В связи с этим на многих вершинах горные тундры, имеет небольшие площади. Одна из таких вершин – Дальний Таганай. Мониторингу изменений, происходящих на этой вершине Южного Урала, посвящена статья «Upward Expansion of Trees and Shrubs Leads to Alpine Tundra Contraction and Local Extinction of Species in the Southern Urals», опубликованная в журнале «Ecosystems», соавторами которой являются сотрудники ИЭРиЖ УрО РАН А.А. Григорьев, Ю.Е. Михайлов (УГЛТУ, УрФУ), Ю.В. Шалаумова, С.О. Вьюхин, Д.С. Балакин, А.И. Ермаков, М.В. Терентьева, О.В. Ерохина, П.А. Моисеев и П.П. Кудрявцев (НП Таганай).

Полученные результаты убедительно показывают, что на фоне современных изменений климата происходит не только продвижение леса выше в горы, трансформация растительного покрова и сообществ герпетобионтных беспозвоночных в горной тундре, но и локальное вымирание отдельных видов.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (грант 24-27-00338).

13 мая в Институте экологии растений и животных состоялась защита кандидатской диссертации

13 мая в Институте экологии растений и животных состоялась защита кандидатской диссертации  10 мая 1975 года – День Рождения

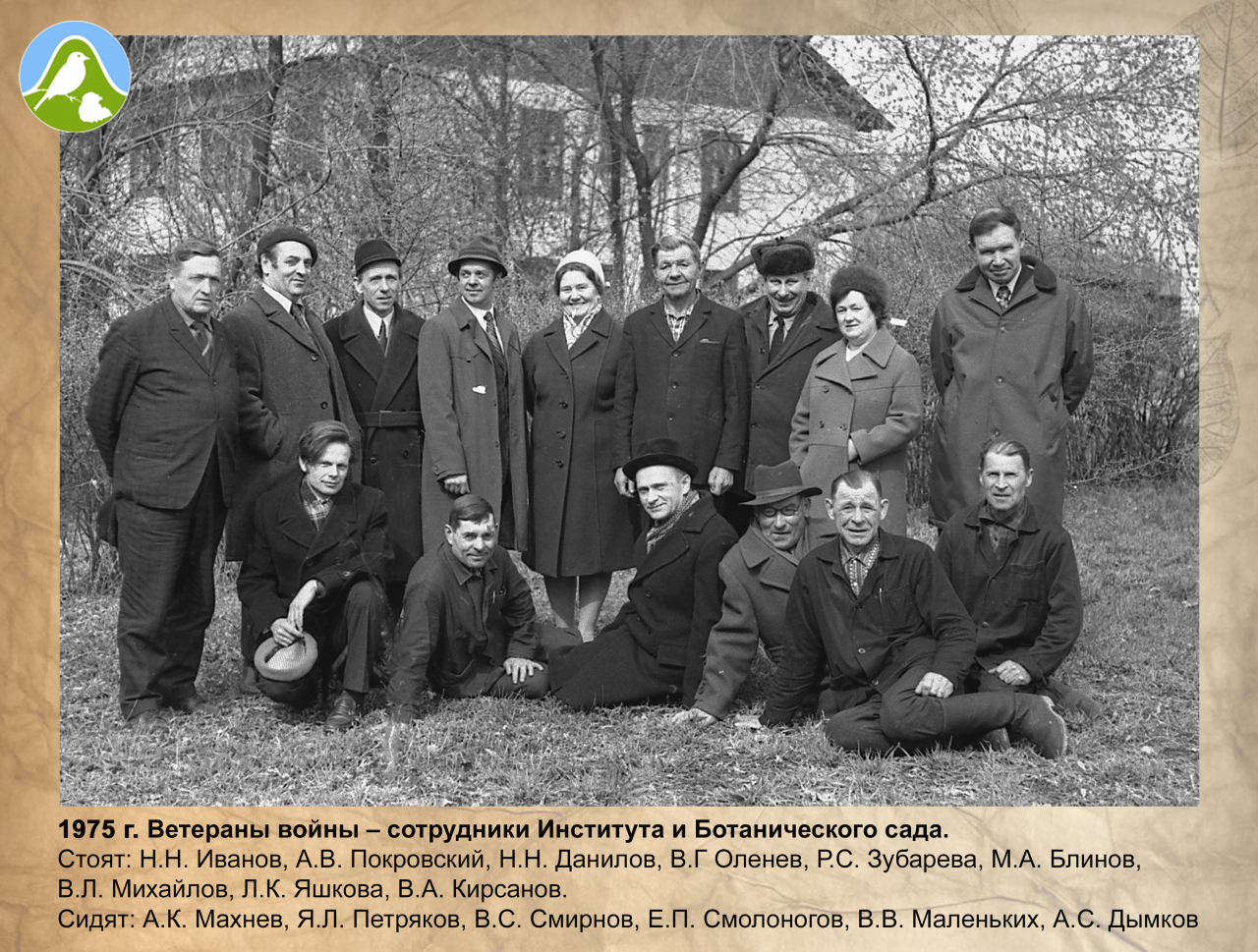

10 мая 1975 года – День Рождения  7 мая в Институте экологии растений и животных состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой отечественной войне.

7 мая в Институте экологии растений и животных состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой отечественной войне. 7 мая в 14.00 в Актовом зале Института экологии растений и животных УрО РАН состоится торжественное мероприятие, посвященное воспоминаниям о сотрудниках, работавших в военные и послевоенные годы в Институте.

7 мая в 14.00 в Актовом зале Института экологии растений и животных УрО РАН состоится торжественное мероприятие, посвященное воспоминаниям о сотрудниках, работавших в военные и послевоенные годы в Институте. Академический хор студентов и выпускников Уральского Федерального университета, участницами которого являются наши сотрудницы,

Академический хор студентов и выпускников Уральского Федерального университета, участницами которого являются наши сотрудницы,  В период с 21 по 25 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге проходила VI (XIV) Международная ботаническая конференция. Участие приняли молодые ученые, студенты и аспиранты со всей России и Беларуси, а также Абхазии, Монголии и ЮАР.

В период с 21 по 25 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге проходила VI (XIV) Международная ботаническая конференция. Участие приняли молодые ученые, студенты и аспиранты со всей России и Беларуси, а также Абхазии, Монголии и ЮАР.

22 апреля в Институте экологии растений и животных защитил кандидатскую диссертацию

22 апреля в Институте экологии растений и животных защитил кандидатскую диссертацию  18 апреля состоялось последнее в этом сезоне заседание Уральского орнитологического общества.

18 апреля состоялось последнее в этом сезоне заседание Уральского орнитологического общества. Е.А. Маркова

Е.А. Маркова Сотрудники ИЭРиЖ УрО РАН 12 апреля, в День космонавтики, отправились на экскурсию, организованную Профсоюзом. Пригородный дизельный поезд довез экскурсантов до Верхней Пышмы. Главной целью был музей авиации «Крылья Победы». Помимо экскурсии в авиационном музее сотрудники Института осмотрели находящийся у строящегося для него павильона единственный сохранившийся в России летный экземпляр советского многоразового корабля.

Сотрудники ИЭРиЖ УрО РАН 12 апреля, в День космонавтики, отправились на экскурсию, организованную Профсоюзом. Пригородный дизельный поезд довез экскурсантов до Верхней Пышмы. Главной целью был музей авиации «Крылья Победы». Помимо экскурсии в авиационном музее сотрудники Института осмотрели находящийся у строящегося для него павильона единственный сохранившийся в России летный экземпляр советского многоразового корабля. 7 апреля 2025 г. исполнилось 75 лет

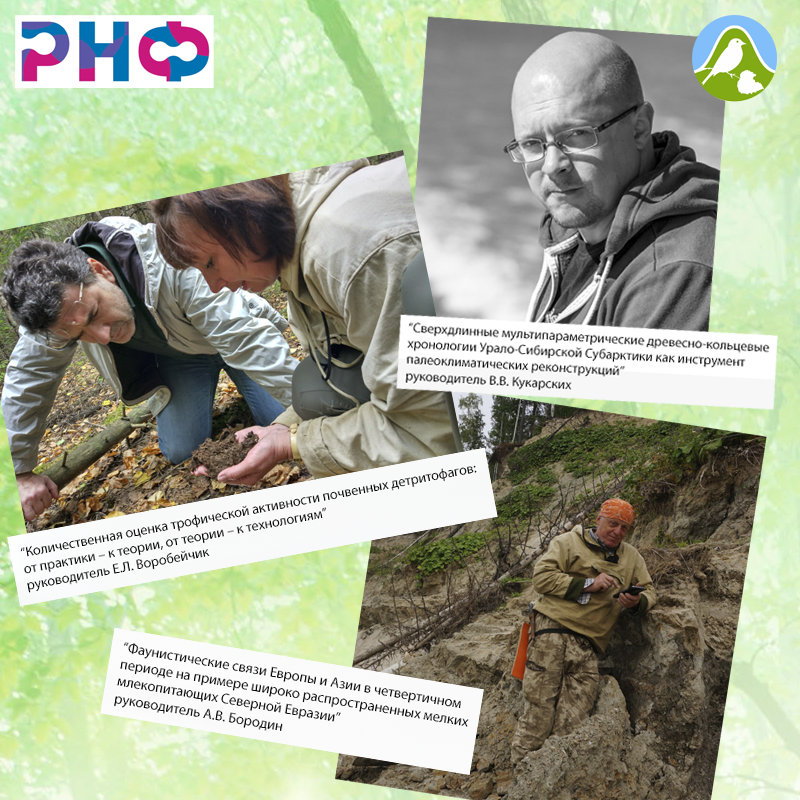

7 апреля 2025 г. исполнилось 75 лет  Гранты Российского научного фонда получили два проекта, и еще один проект получил грант на продление работ:

Гранты Российского научного фонда получили два проекта, и еще один проект получил грант на продление работ: 1 апреля, в День птиц, в Правительстве Свердловской области состоялось совещание по вопросу сохранения и восстановления редких видов птиц на территории Свердловской области при участии представителей Законодательного Собрания Свердловской области, Департамента по охране животного мира Свердловской области, Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. В совещании приняли участие

1 апреля, в День птиц, в Правительстве Свердловской области состоялось совещание по вопросу сохранения и восстановления редких видов птиц на территории Свердловской области при участии представителей Законодательного Собрания Свердловской области, Департамента по охране животного мира Свердловской области, Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. В совещании приняли участие  С прискорбием сообщаем, что ушла из жизни Галина Александровна Коровина – заведующая Научной библиотекой ИЭРиЖ.

С прискорбием сообщаем, что ушла из жизни Галина Александровна Коровина – заведующая Научной библиотекой ИЭРиЖ.