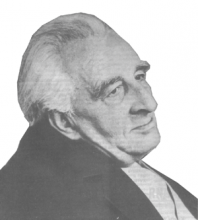

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский родился в Москве в 1900 году. Окончив в 1917 году Флеровскую гимназию (в это время зоологию там преподавал известный зоолог С.И. Огнев), Николай Владимирович поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. С перерывами в 1918-1919 гг., связанными со службой в Красной Армии, он учился и работал в университете до 1925 года. Будучи студентом, он стал одновременно научным сотрудником Института экспериментальной биологии, а после окончания университета - ассистентом кафедры зоологии Московского медико-биологического института. Уже в то время он включился в начатые Н.К. Кольцовым и С.С. Четвериковым генетические и эволюционные исследования, уделяя основное внимание происхождению мутаций.

В 1925 году по приглашению Общества кайзера Вильгельма по содействию наукам, а также по рекомендации Н.К. Кольцова и наркома здравоохранения Н.А. Семашко Николай Владимирович был командирован в Германию в Институт мозга в пригороде Берлина - Бухе, где он работал вплоть до 1945 года сначала научным сотрудником, а затем руководителем отдела генетики и биофизики. Здесь продолжались исследования по популяционной генетике, здесь выходит серия работ, в которых был заложен фундамент учения о микроэволюции. Позднее эти исследования эволюционной теории легли в основу двух монографий, написанных им с учениками уже после возвращения в Россию. Параллельно расширяются проводимые им работы в области радиационной генетики. В 1935 году Николай Владимирович в соавторстве М. Дельбрюком и К. Циммером публикует классическую работу о природе гена и генных мутаций (Timofeeff-Ressovsky N.V., Zimmer K.G., Delbruk M. Uber die Natur der Genmutation und der Genstruktur // Nachr. Gess. Wiss. Gottingen. Biologie. 1935. Bd. 1, N 13) , во многом заложившую те подходы, которые привели в 50-х годах к возникновению молекулярной генетики. За период работы в предвоенной Германии Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский внес фундаментальный вклад в несколько областей современной биологии: разработал основные понятия и общие принципы феногенетики, установил неравномерность возникновения прямых и обратных мутаций и разработал на этом примере количественные закономерности естественного мутационного процесса. Он принял участие в создании основ современной радиационной генетики и количественной биофизики ионизирующих излучений, сформулировал совместно с физиками "теорию мишени" и "принцип попаданий". Установил влияние дозы излучения на интенсивность искусственного мутационного процесса, обнаружил явление радиостимуляции малыми дозами и осуществил биофизический анализ мутационного процесса. В годы Второй мировой войны Николай Владимирович в положении интернированного иностранца продолжает работать в Берлин-Бухе в отделе генетики и биофизики.

После войны Николай Владимирович был репрессирован и сослан на Урал. С 1947 по 1955 годы - заведующий биофизическим отделом объекта 0215 (ныне г. Снежинск). Здесь он продолжает развивать радиационно-биологические и биофизические исследования. Здесь же он начинает новаторские работы по применению меченых атомов в биологии. Эти исследования продолжились и позже, в 1955-1964 годах, когда Николай Владимирович был заведующим отделом радиобиологии и биофизики Института биологии Уральского филиала АН СССР. В этот период он ведет работы, приведшие к созданию нового оригинального направления - экспериментальной радиационной биогеоценологии. Это работы по выявлению закономерностей распределения и накопления радиоактивных изотопов в почве, в водоемах, в растения и животных. В эти же годы проводится цикл исследований по биологическим основам очистки вод, загрязненных радиоактивными шлаками, а также по проблемам радиостимуляции растений. Подготовленный Николаем Владимировичем научный материал лег в основу разработки планов ликвидации последствий радиационных аварий. В этот же период он много внимания уделял эволюционной, популяционной и радиационной генетике, вел исследования в области биофизики, радиобиологии, молекулярной биологии.

В 1964 году Николай Владимирович был приглашен в Обнинск, где в Институте медицинской биологии он организовал и возглавил Отдел радиационной генетики и общей радиобиологии. Здесь он возглавил исследования в области радиобиологии, цитогенетики человека, радиационной цитогенетики и генетики популяций, математической теории эволюции, биогеоценологии. В ряде других учреждений страны проводятся радиобиологические и радиоэкологические исследования, возглавляемые или консультируемые Николаем Владимировичем. В последний период своего научного творчества Николай Владимирович перешел к более глобальной проблеме, которую он обозначил как "Биосферы и человечество". Скончался в Обнинске в 1981 году. Вклад его в науку был достойно оценен мировой общественностью: он был награжден Дарвинской медалью (ГДР, 1959), Менделевской медалью (ЧССР, 1965), Кимберовской премией по генетике и Золотой медалью "За выдающийся научный вклад в генетику" (США, 1966), Менделевской медалью (ГДР, 1970). Николай Владимирович был членом Президиума Всесоюзного общества генетиков с селекционеров им. Н.И. Вавилова (1967), почетным членом Академии искусств и наук США (1974), действительным членом Германской Академии естествоиспытания "Леопольдина" (Германия, 1940), почетным членом Британского генетического общества (1966), почетным членом Менделевского общества Швеции (1970) и др. 29 июля 1992 года Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский был реабилитирован. ЮНЕСКО включил его имя в число выдающихся ученых, столетний юбилей Николая Владимировича празднует весь мир.

По мат. Н.В. Тимофеев-Ресовский на Урале: Воспоминания / Сост. В. Куликова. 2-е изд. Екатеринбург: Екатеринбург, 2000. 160 с. (1-е изд., 1998).

Основные вехи жизни Н.В. Тимофеева-Ресовского

1900 Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский родился 7 сентября (19 сентября по новому стилю) в Москве.

1911-1913 Учеба в Киевской I Императорской Александровской гимназии.

1914-1918 Учеба в Московской Флеровской гимназии.

1916-1918 Учеба в Московском городском народном университете им. А.Л. Шанявского.

1918-1922 Учеба в Московском университете на естественном отделении физико-математического факультета.

1919-1920 Служба в Красной армии в 117-м стрелковом батальоне 12-й армии.

1921-1925 Преподаватель биологии на Пречистенском рабфаке; преподаватель зоологии на биотехническом факультете Практического института; ассистент на кафедре зоологии профессора Н.К. Кольцова Московского медико-педологического института.

1922-1925 Научный сотрудник Института экспериментальной биологии ГИНЗа. Участник руководимого С.С. Четвериковым кружка "Дрозсоор".

1922 Женитьба на Елене Александровне Фидлер.

1923 Рождение сына Дмитрия. 1925-1928 Научный сотрудник Института исследования мозга Общества содействия наукам им. кайзера Вильгельма в Берлине (Германия).

1927 Рождение сына Андрея.

1929-1945 Руководитель отдела генетики и биофизики Института мозга Общества кайзера Вильгельма в Берлин-Бухе (Германия).

30-е гг., вторая половина Участие в семинарах Н. Бора в Копенгагене и организация и проведение собствен-ных международных семинаров для обсуждения широкого круга пробле м теоретической биологии.

1938 Избран почетным членом Итальянского общества экспериментальной биологии и членом германского Общества содействия наукам им. кайзера Вильгельма.

1939 Присуждена медаль памяти Л. Спалланцани (Университета г. Павии).

1940 Избран действительным членом Германской академии естествоиспытателей Леопольдина в Галле.

1945, 13 сентября Арест, затем тюрьма и следствие.

1946, 4 июля Военная коллегия на основании статьи 58-1а УК РСФСР приговорила Н.В. Тимофеева-Ресовского к лишению свободы в ИТЛ сроком на 10 лет с поражением в политических правах сроком на 5 лет, с конфискацией личного имущества. Начало срока: 08.10.1945, конец: 08.10.1955.

1946-1947 Пересылки, Самарское отделение Карлага, Бутырская тюрьма, больница.

1947, апрель – 1955 Заведующий биофизическим отделом и биофизической лабораторией объекта 0215.

1951 "За большие успехи в научно-исследовательской работе" освобожден от отбытия наказания".

1955, март Снятие судимости.

1955-1964 Заведующий лабораторией, а затем отделом биофизики Института биологии Уральского филиала АН СССР (Свердловск).

1956 Стал действительным членом Московского общества испытателей природы.

1957, декабрь Первая защита докторской диссертации в Ленинграде, в Ботаническом институте АН СССР, которая не была утверждена ВАК.

1958 Член Всесоюзного ботанического общества.

1959 Награжден Дарвиновской медалью Академии естествоиспытателей Леопольдина в Галле (ГДР).

1963, 4 января Вторая защита докторской диссертации в Институте биологии УФАН СССР.

1964, 14 октября Утверждение ВАК, присуждение степени доктора биологических наук.

1964-1969 Заведующий отделом радиобиологии и генетики Института медицинской радиобиологии АМН СССР (Обнинск).

1965 Награжден Менделевской медалью Чехословацкой Академии наук.

1965 Присуждена международная Кимберовская премия по генетике Академии наук США. Премия была вручена в Москве в Академии медицинских наук в апреле 1967 г.

1966 Избран почетным членом Британского генетического общества в Лидсе.

1967 Член-учредитель Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова, член обнинского отдела Географического общества СССР.

1969, апрель Вынужденный выход на пенсию.

1969-1981 Консультант Института медико-биологических проблем Министерства здравоохранения СССР.

1970 Избран почетным членом Менделевского общества в Лунде (Швеция). Награжден Менделевской медалью Академии естествоиспытателей Леопольдина в Галле (ГДР).

1974 Избран иностранным почетным членом Американской академии наук и искусств в Бостоне.

1981, 28 марта Н.В. Тимофеев-Ресовский скончался в Обнинске.

1981, 28 мая Посмертно избран иностранным членом Лондонского Линнеевского общества.

1992, 29 июля Реабилитирован.

В 1964 г., перед отъездом в Обнинск, по просьбе сотрудников Института биологии, Николай Владимирович прочитал цикл лекций по генетике в УФ АН СССР. В.Г. Ищенко сделал любительскую магнитофонную запись этих лекций. В 2002 г. сотрудникам ИЭРиЖ немалыми усилиями удалось перевести сохранившиеся записи в цифровой формат. Они опубликованы на нашем сайте

В 1964 г., перед отъездом в Обнинск, по просьбе сотрудников Института биологии, Николай Владимирович прочитал цикл лекций по генетике в УФ АН СССР. В.Г. Ищенко сделал любительскую магнитофонную запись этих лекций. В 2002 г. сотрудникам ИЭРиЖ немалыми усилиями удалось перевести сохранившиеся записи в цифровой формат. Они опубликованы на нашем сайте